このページでは水星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説しています。

1.水星の特徴について

2.構成物質と大気とは?

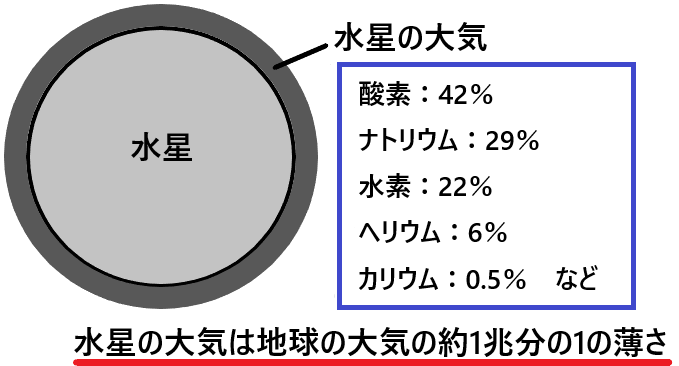

まず水星を構成している物質は下のようになります。

上図のように水星の約70%を占める核の部分は鉄・ニッケルなどの金属で、

他の約30%の部分である地殻やマントルは岩石で構成されています。

また水星の大気は主に酸素・ナトリウム・水素・ヘリウム・カリウムなどから構成され、

地球の大気と比較すると約1兆分の1の薄さしかありません。

(上記で挙げた気体以外にも、わずかですが他の気体が含まれています)

当然ですが、水星の大気で人間が呼吸することはできません。

水星の大気が薄くなってしまうのは水星が持っている重力が小さいという理由と、

あとは太陽からの距離が近く、温度がかなり高くなってしまう(最大427℃)という点からです。

温度が高くなるということは物質の分子が激しく運動するということなので、

大気を構成する気体の分子の運動が激しくなり、水星の重力から逃れてしまうんですね。

だから水星の大気はかなり薄くなってしまいます。

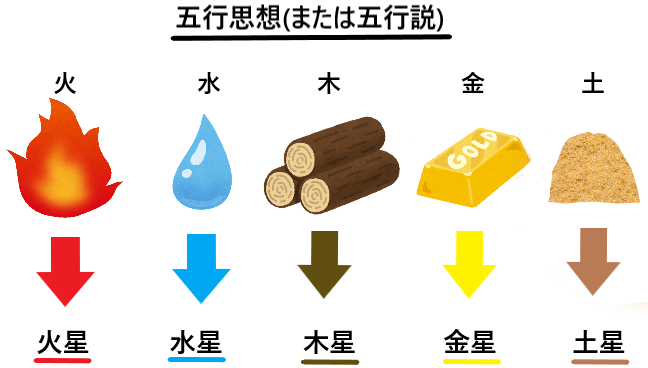

3.水星と呼ばれる由来とは?

なぜ水星と呼ばれているのかと言うと、

それは五行思想(または五行説)という思想が由来になっているからです。

五行思想とは古代中国における自然哲学の思想のことで、

万物は”火・水・木・金・土”の5種類の元素から構成されるという思想です。

五行思想の概念は曜日を表すのに使われていますよね。

(火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)

水星は地球と同じように太陽の周りを移動(公転という)していますが、

太陽の周りを1周するのに地球は約365日、水星は約88日しかかかりません。

この様子から水のように流れるように速く動くということで”水星”と名付けられました。

この五行思想が主だった時代には、8つの太陽系惑星のうち天王星と海王星の存在は知られておらず、地球を除くとちょうど5つの惑星になるため、五行思想から他の惑星の名前も付けられています。

このように水星という名前の由来は、五行思想から来ているんですね。

水星の英語名(マーキュリー)の由来について、詳しくは下記をご覧ください。

また実際に五行思想によって水星と名称が付けられしばらくしてから、

水星で調査を行ったところ水星には水(液体)がありませんでした。

水星には液体状態の水は存在しませんが、水の気体状態である水蒸気と、水の固体状態である氷は存在しています。

なぜかというと、水星の温度が-183℃~427℃と変化することによって、

水が液体の状態を保つことができないからなんですね。

ですので水星では、水は液体の状態で存在し続けることはできません。

4.なぜ表面温度には差が出る?

先ほども少し触れていましたが、水星の表面温度は-183℃~427℃とかなり差があります。

これは水星が太陽からの光を受けている面(つまり昼)では最大427℃まで上昇し、

太陽からの光を受けていない面では最低-183℃まで下がるということです。

水星における平均の表面温度は約167℃と言われています。

(ある観測地点で観測された表面温度を平均したもの)

水星は太陽系惑星の中でも太陽からの距離が最も近い惑星で、

太陽からの光を最も強く受けています。

ですので太陽からの光を受けた水星の面では急激に温度が上昇します。

また水星自体が回っている(自転)ので、水星には太陽からの光が届いていない面もあります。

その太陽からの光が届いていない水星の面(つまり夜)では、

温度は-183℃にまで急激に下がることになります。

もし地球のようにある程度の厚さの大気(温室効果ガス)が存在していれば、

このような急激な温度変化は起こらなかったはずです。

温室効果ガスには大気中に熱を留めておく働きがあるため、

温室効果ガスが少ない水星では熱を留めておくことができません。

なので太陽からの光を受けて水星の表面温度が上がっても、

熱を留めておけないので水星からすぐに熱が出ていき、-183℃まで下がってしまうんですね。

5.水星における1日は1年よりも長い?

実は水星は太陽系惑星の中でも”1年よりも1日の方が長い”とされる珍しい惑星で、

水星では1年が約88日なのに対して、1日は約176日もかかってしまいます。

つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、

水星における1年間は約88日で、夜→昼→夜の周期は約176日かかるということです。

少しややこしいので、簡単に解説していきます。

まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、

1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。

(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)

地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、

地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。

そして水星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。

地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、

水星の自転では約59日で1回転し、水星の公転は約88日しかかかりません。

見ての通り、水星における1年が約88日間なのは、

水星が太陽の周りを1周(公転)する時間が約88日かかるからです。

では水星における1日は水星が59日で1回転(自転)するのだから、

水星の1日=59日だと覚えてしまうとそれは違います。

水星における1日というのは水星が自転していること以外に、

水星が太陽の周りを公転していることも考えなければいけません。

というのは、もし水星が公転をしておらず、自転だけしているのであれば、

”水星における夜→昼→夜の周期=水星の自転周期(約59日)”と同じになります。

ですが実際には水星は太陽の周りを公転しているので、

”水星の自転によって動いた分”と”公転によって動いた分”の太陽光の当たり方を考えなければいけません。

上図のように水星が公転していない場合は夜→昼→夜の周期は約59日ですが、

実際には水星は公転しているので夜→昼→夜の周期は約176日になってしまいます。

地球の場合は自転と公転の日数が離れているためにそれほど影響はないですが、

水星のように自転(約59日)と公転(約88日)の日数が近いので、1年よりも1日の方が長くなるということが起こるんですね。

より分かりやすく仕組みを知りたい人は、下記の関連ページで解説しています。

6.重力の大きさは質量と半径から計算する

水星の重力の大きさは、地球の約0.38倍です。

つまり水星の重力は、地球の半分以下ということになります。

この0.38倍というのは地球の質量・半径と、水星の質量・半径から計算することができます。

計算の手順としては以下の通りです。

まず上のように地球と水星における質量と半径を比較し、

水星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。

そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、

水星の重力は地球の0.38倍ほどだという計算結果が出てきます。

このように水星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、

水星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。

以上が「水星とは?水星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。

7.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

<水星の特徴>

- 英語名は、Mercury(マーキュリー)。

- 水星の由来は、五行思想(火・水・木・金・土)から来ている。

- 表面温度は-183℃~427℃の範囲で変化する。

- 大気は水素・へリウム・酸素・ナトリウム・カリウムなどで構成され、地球の大気の1兆分の1ほどの薄さしかない。

- 水星の1年は約88日だが、1日は1年の2倍の約176日ほど。

- 水星の重力は地球と比べると約0.38倍ほど。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など