読み間違えやすい漢字(一覧表)

※1:漢字の読み方(読み方が複数ある場合など)を判別しやすいように、記号(◎、○、△、×)で表しており、以下のような表記の仕方をしています。

◎:正しい読み方(一般的によく使われる)

○:正しい読み方(◎の読み方よりは使われる頻度が少ない)

△:正しい読み方(ほとんど使われることがない)

×:誤った読み方

※2:慣用読みがある場合、その漢字の本来の読み方には(本)、慣用読みには(慣)の表記をしています。

(慣用読みとは、”本来の読み方ではない誤った読み方が一般的に広く定着し、その誤った読み方についても正しい読み方となったもの”を意味します)

※3:読み方が複数ある場合で、その漢字の読み方によって意味が異なるときは、【意味の違い】の欄に”少し異なる”や”異なる”と表記しています(それぞれの意味については後の章で表記)。

| 漢字 | 読み方 | 意味の違い |

|---|---|---|

| 合議 | ◎あいぎ、ごうぎ | 少し異なる |

| 愛顧 | ◎あいこ ×あいそ | |

| 相席 | ◎あいせき ×そうせき | |

| 哀惜 | ◎あいせき ×あいしゃく | |

| 愛想 | ◎あいそ △あいそう | |

| 哀悼 | ◎あいとう ×あいたく | |

| 生憎 | ◎あいにく ×しょうぞう | |

| 相反する | ◎あいはんする ×そうはんする | |

| 愛猫 | ◎あいびょう ×あいねこ | |

| 阿吽 | ◎あうん ×あぎゅう | |

| 灰汁 | ◎あく ×はいじる、はいじゅう | |

| 悪行 | ◎あくぎょう △あっこう | |

| 欠伸 | ◎あくび ×けっしん | |

| 悪名 | ◎あくみょう △あくめい | |

| 胡坐 | ◎あぐら △こざ | |

| 悪霊 | ◎あくりょう △あくれい | |

| 挙句 | ◎あげく ×きょく | |

| 阿漕 | ◎あこぎ ×あそう | |

| 朝夕 | ◎あさゆう ○ちょうせき | 少し異なる |

| 悪しき | ◎あしき ×あくしき | |

| 紫陽花 | ◎あじさい △しようか | |

| 与る | ◎あずかる ×あたえる | |

| 彼処 | ◎あそこ △かしこ | 異なる |

| 徒となる | ◎あだとなる ×ととなる | |

| 渾名 | ◎あだな △こんめい ×きめい | |

| 呆気 | ◎あっけ ×ほうけ | |

| 斡旋 | ◎あっせん ×かんせん | |

| 天晴 | ◎あっぱれ ×てんはれ | |

| 軋轢 | ◎あつれき ×きれき | |

| 艶姿 | ◎あですがた ○えんし | |

| 強ち | ◎あながち ×きょうち | |

| 貴方 | ◎あなた △きほう | 異なる |

| 家鴨 | ◎あひる ×いえがも | |

| 脂汗 | ◎あぶらあせ ×しかん | |

| 海女 | ◎あま ×かいじょ | |

| 数多 | ◎あまた △すうた | |

| 雨露 | ◎あめつゆ ○うろ | 少し異なる |

| 粗方 | ◎あらかた ×そほう | |

| 非ず | ◎あらず ×ひず | |

| 粗筋 | ◎あらすじ ×そきん | |

| 粗利益 | ◎あらりえき ×そりえき | |

| 著す | ◎あらわす ×ちょす | |

| あり得る | ◎ありうる(本) ○ありえる(慣) | |

| 在処 | ◎ありか ×ざいしょ | |

| 淡雪 | ◎あわゆき ×たんせつ | |

| 行脚 | ◎あんぎゃ ×ぎょうきゃく | |

| 杏子 | ◎あんず ×あんこ | |

| 安堵 | ◎あんど ×あんちょ | |

| 行灯 | ◎あんどん ×ぎょうとう | |

| 安穏 | ◎あんのん △あんおん | |

| 塩梅 | ◎あんばい ○えんばい | 異なる |

| 許嫁 | ◎いいなずけ △きょか | |

| 家路 | ◎いえじ ×かろ | |

| 硫黄 | ◎いおう ×りゅうおう | |

| 烏賊 | ◎イカ ×とりぞく、からすぞく | |

| 如何 | ◎いかが、いかん | 異なる |

| 如何様 | ◎いかさま ○いかよう | 異なる |

| 鋳型 | ◎いがた ×ちゅうがた | |

| 閾値 | ◎いきち ○しきいち | |

| 異形 | ◎いぎょう ○いけい | 少し異なる |

| 幾重 | ◎いくえ ×いくじゅう | |

| 意気地 | ◎いくじ △いきじ | |

| 幾何 | ◎いくばく △きか ×きなん | 異なる |

| 十六夜 | ◎いざよい ○じゅうろくや | |

| 漁火 | ◎いさりび △ぎょか | |

| 石工 | ◎いしく △せっこう | |

| 委嘱 | ◎いしょく ×いぞく | |

| 椅子 | ◎いす ×きし | |

| 何れ | ◎いずれ ×なんれ | |

| 居候 | ◎いそうろう ×いこう | |

| 勤しむ | ◎いそしむ ×つつしむ | |

| 異存 | ◎いぞん ×いそん | |

| 依存 | ◎いぞん(慣) ○いそん(本) | |

| 幼気 | ◎いたいけ ×ようき | |

| 甚く | ◎いたく ×かんく | |

| 居丈高 | ◎いたけだか ×いじょうこう | |

| 悪戯 | ◎いたずら △あくぎ | 少し異なる |

| 一応 | ◎いちおう ×いちよう | |

| 一日の長 | ◎いちじつのちょう ×いちにちのちょう | |

| 一途 | ◎いちず、いっと | 少し異なる |

| 一段落 | ◎いちだんらく(本) ○ひとだんらく(慣) | |

| 一見 | ◎いっけん ○いちげん | 異なる |

| 一切 | ◎いっさい △いっせつ | |

| 一夕 | ◎いっせき ×いちゆう | |

| 一足飛び | ◎いっそくとび ×ひとあしとび | |

| 一対 | ◎いっつい ×いったい | |

| 意図 | ◎いと ×いず | |

| 居所 | ◎いどころ ○きょしょ | 少し異なる |

| 田舎 | ◎いなか △でんしゃ | |

| 稲荷 | ◎いなり ×いねに | |

| 茨城 | ◎いばらき ×いばらぎ | |

| 息吹 | ◎いぶき ×そくすい | |

| 今際 | ◎いまわ ×いまぎわ | |

| 異名 | ◎いみょう △いめい | |

| 否応 | ◎いやおう ×ひおう | |

| 意訳 | ◎いやく ×いわけ | |

| 嫌気 | ◎いやけ ○けんき △いやき | 異なる |

| 入用 | ◎いりよう △にゅうよう | |

| 海豚 | ◎イルカ ×うみぶた | |

| 刺青 | ◎いれずみ ○しせい | |

| 色艶 | ◎いろつや ×しきえん | |

| 所謂 | ◎いわゆる ×しょせん | |

| 員数 | ◎いんずう △いんすう | |

| 引率 | ◎いんそつ ×いんりつ | |

| 因縁 | ◎いんねん △いんえん | |

| 初産 | ◎ういざん ○しょさん △しょざん、はつざん | |

| 初陣 | ◎ういじん ×しょじん | |

| 外郎 | ◎ういろう ×がいろう | |

| 氏神 | ◎うじがみ ×ししん | |

| 薄刃 | ◎うすば ×はくじん | |

| 泡沫 | ◎うたかた ○ほうまつ | |

| 疑る | ◎うたぐる ×うたがる | |

| 団扇 | ◎うちわ △だんせん | |

| 内輪 | ◎うちわ、ないりん | 異なる |

| 内訳 | ◎うちわけ ×うちやく、ないやく | |

| 現身 | ◎うつしみ ○げんしん | |

| 空蝉 | ◎うつせみ ×くうぜん | |

| 海原 | ◎うなばら ×かいはら | |

| 雲丹 | ◎ウニ ×うんたん | |

| 自惚れ | ◎うぬぼれ ×じぼれ | |

| 乳母 | ◎うば △にゅうぼ、めのと | |

| 産毛 | ◎うぶげ ×さんけ、さんもう | |

| 有無 | ◎うむ △ゆうむ | |

| 恨み節 | ◎うらみぶし ×うらみせつ | |

| 売家 | ◎うりや ○うりいえ | |

| 五月蝿い | ◎うるさい ×ごがつはえい | |

| 憂い | ◎うれい ○うい | 異なる |

| 上背 | ◎うわぜい ×じょうせ、じょうはい | |

| 上面 | ◎うわつら、じょうめん | 異なる |

| 上辺 | ◎うわべ ○じょうへん △かみべ | 異なる |

| 上役 | ◎うわやく ×じょうやく | |

| 温州 | ◎うんしゅう △おんしゅう | 少し異なる |

| 云々(云云) | ◎うんぬん △しかじか | 少し異なる |

| 雲母 | ◎うんも ○きらら △うんぼ | |

| 永劫 | ◎えいごう ×えいきゃく | |

| 描く | ◎えがく ○かく | 少し異なる |

| 役務 | ◎えきむ ×やくむ | |

| 壊死 | ◎えし ×かいし | |

| 会釈 | ◎えしゃく ×かいしゃく | |

| 似非 | ◎えせ ×にひ | |

| 枝葉 | ◎えだは ○しよう | |

| 越冬 | ◎えっとう ×こすふゆ | |

| 越年 | ◎えつねん △おつねん | |

| 得手 | ◎えて ×とくしゅ | |

| 猿公 | ◎えてこう ×さるこう | |

| 穢土 | ◎えど ×さいど | |

| 会得 | ◎えとく ×かいとく、かいどく | |

| 胞衣 | ◎えな △ほうい、ほうえ | |

| 海老 | ◎エビ △かいろう | |

| 恵方 | ◎えほう ×けいほう | |

| 烏帽子 | ◎えぼし ×からすぼうし | |

| 蝦夷 | ◎えみし ○えぞ | 少し異なる |

| 円滑 | ◎えんかつ ×えんこつ | |

| 嚥下 | ◎えんげ △えんか | |

| 怨恨 | ◎えんこん ×おんこん | |

| 縁辺 | ◎えんぺん ×ふちべ | |

| 花魁 | ◎おいらん ×はなさきがけ | |

| 押印 | ◎おういん ×おしいん | |

| 黄金 | ◎おうごん ○こがね | 少し異なる |

| 往生 | ◎おうじょう ×おうせい | |

| 凹凸 | ◎おうとつ ×でこぼこ | |

| 懊悩 | ◎おうのう ×おくのう | |

| 王妃 | ◎おうひ ×おうき | |

| 嗚咽 | ◎おえつ ×なきいん | |

| 大仰 | ◎おおぎょう ×たいぎょう | |

| 大所帯 | ◎おおじょたい ×おおしょたい | |

| 大舞台 | ◎おおぶたい(本) ○だいぶたい(慣) | |

| 公の場 | ◎おおやけのば ×こうのば | |

| 女将 | ◎おかみ △じょしょう | |

| 悪寒 | ◎おかん ×あくかん、あっかん | |

| 屋外 | ◎おくがい ×やがい | |

| 屋内 | ◎おくない △やない | |

| 厳か | ◎おごそか ×きびしか | |

| 怖気 | ◎おじけ ×こわけ | |

| 和尚 | ◎おしょう ×わしょう | |

| 白粉 | ◎おしろい △はくふん | 少し異なる |

| 御節 | ◎おせち ×おせつ | |

| 汚濁 | ◎おだく △おじょく ×おしょく | |

| 御転婆 | ◎おてんば ×おてんばあ、ごてんば | |

| 一昨日 | ◎おととい ○いっさくじつ | |

| 一昨年 | ◎おととし ○いっさくねん | |

| 御供 | ◎おとも ○ごくう | 異なる |

| 各々(各各) | ◎おのおの ×かくかく | |

| 十八番 | ◎おはこ ○じゅうはちばん | |

| 覚書 | ◎おぼえがき ×かくしょ | |

| 重石 | ◎おもし △じゅうせき | 異なる |

| 面立ち | ◎おもだち ×めんだち | |

| 玩具 | ◎おもちゃ ○がんぐ | |

| 面長 | ◎おもなが ×めんちょう | |

| 母屋 | ◎おもや △もや | |

| 思惑 | ◎おもわく △しわく | 異なる |

| 慮る | ◎おもんばかる(慣) ○おもんぱかる(本) | |

| 親不知 | ◎おやしらず ×おやふち | |

| 女形 | ◎おやま ○おんながた | 少し異なる |

| 音叉 | ◎おんさ ×おんしゃ | |

| 恩賜 | ◎おんし ×おんちょう | |

| 恩赦 | ◎おんしゃ ×おんせき | |

| 御中 | ◎おんちゅう ×ごちゅう | |

| 恩寵 | ◎おんちょう ×おんりゅう | |

| 音頭 | ◎おんど △おんどう | |

| 御身 | ◎おんみ △おみ、ごしん | 少し異なる |

| 隠密 | ◎おんみつ △いんみつ | |

| 陰陽師 | ◎おんみょうじ △おんようじ | |

| 外殻 | ◎がいかく ×がいこく | |

| 外郭 | ◎がいかく ×がいこう | |

| 邂逅 | ◎かいこう ×かいごう | |

| 介錯 | ◎かいしゃく ×かいさく | |

| 甲斐性 | ◎かいしょう ×こうひせい | |

| 外相 | ◎がいしょう △がいそう、げそう | 異なる |

| 凱旋 | ◎がいせん ×がんせん | |

| 街道 | ◎かいどう ×がいどう | |

| 該当 | ◎がいとう ×かくとう | |

| 灰白色 | ◎かいはくしょく ×はいはくしょく | |

| 傀儡 | ◎かいらい ○くぐつ | 少し異なる |

| 界隈 | ◎かいわい ×かいい | |

| 家屋 | ◎かおく ×かや | |

| 顔中 | ◎かおじゅう ×がんちゅう | |

| 瓦解 | ◎がかい ×ごかい | |

| 化学 | ◎かがく ○ばけがく | |

| 牡蠣 | ◎かき △ぼれい | 少し異なる |

| 書留 | ◎かきとめ ×しょりゅう | |

| 家禽 | ◎かきん ×かさん | |

| 隔月 | ◎かくげつ ×かくづき | |

| 画策 | ◎かくさく ×がさく | |

| 客死 | ◎かくし △きゃくし | |

| 隔日 | ◎かくじつ △かくにち | |

| 確執 | ◎かくしつ(慣) △かくしゅう(本) | |

| 拡充 | ◎かくじゅう ×こうじゅう | |

| 攪拌 | ◎かくはん(慣) △こうはん(本) | |

| 額縁 | ◎がくぶち ×がくえん | |

| 神楽 | ◎かぐら ×しんがく、しんらく | |

| 欠片 | ◎かけら ×けっぺん | |

| 陽炎 | ◎かげろう △ようえん | |

| 風穴 | ◎かざあな △ふうけつ | 少し異なる |

| 下賜 | ◎かし ×かちょう | |

| 貸方 | ◎かしかた ×かしほう、たいほう | |

| 貸付金 | ◎かしつけきん ×たいふきん | |

| 貸家 | ◎かしや △かしいえ | |

| 呵責 | ◎かしゃく ×かせき | |

| 果汁 | ◎かじゅう ×かじる | |

| 荷重 | ◎かじゅう △におも ×にじゅう | 異なる |

| 仮称 | ◎かしょう ×けしょう | |

| 賀正 | ◎がしょう △がせい | |

| 風邪 | ◎かぜ △ふうじゃ | |

| 河川敷 | ◎かせんじき ○かせんしき | |

| 数える | ◎かぞえる ×かずえる | |

| 可塑性 | ◎かそせい ×かぎゃくせい | |

| 方々(方方) | ◎かたがた、ほうぼう | 少し異なる |

| 堅気 | ◎かたぎ ×けんき | |

| 敵役 | ◎かたきやく △てきやく | |

| 頑な | ◎かたくな ×がんな | |

| 型式 | ◎かたしき △けいしき | |

| 形代 | ◎かたしろ ×けいだい | |

| 固唾 | ◎かたず ×こすい | |

| 蝸牛 | ◎かたつむり △かぎゅう | 少し異なる |

| 騙る | ◎かたる △だまる | 少し異なる |

| 傍ら | ◎かたわら ×そばら | |

| 割愛 | ◎かつあい ×わりあい | |

| 各界 | ◎かっかい ○かくかい | |

| 脚気 | ◎かっけ ×きゃくき | |

| 各戸 | ◎かっこ ×かくと | |

| 合作 | ◎がっさく ×ごうさく | |

| 合算 | ◎がっさん ×ごうさん | |

| 滑舌 | ◎かつぜつ ×こつぜつ | |

| 合戦 | ◎かっせん、※がっせん(何かの語の後ろに付く場合のみ) | |

| 合致 | ◎がっち △ごうち | |

| 合評 | ◎がっぴょう ×ごうひょう | |

| 割烹着 | ◎かっぽうぎ ×かっこうぎ | |

| 滑落 | ◎かつらく ×こつらく | |

| 瓜田 | ◎かでん ×うりだ | |

| 合点 | ◎がてん ○がってん ×ごうてん | |

| 角地 | ◎かどち ×かくち | |

| 門出 | ◎かどで ×もんしゅつ | |

| 仮名 | ◎かな、かめい △かりな、けみょう | 異なる |

| 金気 | ◎かなけ △かねけ、きんき | 異なる |

| 金物 | ◎かなもの ×きんぶつ | |

| 過不足 | ◎かふそく(本) ○かぶそく(慣) | |

| 被る | ◎かぶる、こうむる | 少し異なる |

| 南瓜 | ◎かぼちゃ ○なんきん | |

| 窯元 | ◎かまもと ×ようげん | |

| 剃刀 | ◎カミソリ ×ていとう | |

| 蚊帳 | ◎かや △かちょう | |

| 硝子 | ◎ガラス △しょうし | |

| 搦手 | ◎からめて ×じゃくしゅ | |

| 借入金 | ◎かりいれきん ×しゃくにゅうきん | |

| 借方 | ◎かりかた ×かりほう、しゃくほう | |

| 仮初 | ◎かりそめ ×かしょ | |

| 狩人 | ◎かりゅうど ○かりうど △かりびと | |

| 彼此 | ◎かれこれ ○あれこれ △ひし | |

| 枯山水 | ◎かれさんすい △かれざんすい ×こさんすい | |

| 軽やか | ◎かろやか △かるやか | |

| 為替 | ◎かわせ ×ためかえ | |

| 川面 | ◎かわも △かわつら、かわづら | 少し異なる |

| 河原(川原) | ◎かわら ×かわはら | |

| 寛解 | ◎かんかい ×けんかい | |

| 鑑みる | ◎かんがみる ×かんみる | |

| 汗顔 | ◎かんがん ×あせがお | |

| 寒気 | ◎かんき、さむけ | 少し異なる |

| 感泣 | ◎かんきゅう ×かんなき | |

| 元金 | ◎がんきん ○もときん △げんきん | |

| 間隙 | ◎かんげき ×かんしょう | |

| 燗酒 | ◎かんざけ ×かんしゅ | |

| 緩衝 | ◎かんしょう ×かんこう | |

| 勘定 | ◎かんじょう ×かんてい | |

| 関心事 | ◎かんしんじ ×かんしんごと | |

| 完遂 | ◎かんすい ×かんつい | |

| 甲高い | ◎かんだかい ×こうだかい | |

| 勘当 | ◎かんどう ×かんとう | |

| 神主 | ◎かんぬし △しんしゅ | |

| 感応 | ◎かんのう △かんおう | |

| 観音 | ◎かんのん △かんおん | |

| 芳しい | ◎かんばしい ○かぐわしい | 少し異なる |

| 甲板 | ◎かんぱん △こうはん ×こうばん | |

| 陥没 | ◎かんぼつ ×きゅうぼつ | |

| 元本 | ◎がんぽん △げんぽん | |

| 含有 | ◎がんゆう ×ごうゆう | |

| 元来 | ◎がんらい ×げんらい | |

| 陥落 | ◎かんらく ×きゅうらく | |

| 眼力 | ◎がんりき △がんりょく | |

| 感涙 | ◎かんるい ×かんれい | |

| 生糸 | ◎きいと ×せいし | |

| 生漆 | ◎きうるし ×なまうるし、せいしつ | |

| 帰依 | ◎きえ ×きい | |

| 祇園 | ◎ぎおん ×しえん | |

| 気位 | ◎きぐらい ×きい | |

| 生地 | ◎きじ △せいち、しょうち | 異なる |

| 着尺 | ◎きじゃく ×ちゃくじゃく | |

| 既出 | ◎きしゅつ ×がいしゅつ | |

| 帰省 | ◎きせい ×きしょう | |

| 煙管 | ◎きせる ○えんかん | 少し異なる |

| 毅然 | ◎きぜん ×こつぜん | |

| 生蕎麦 | ◎きそば ×なまそば | |

| 既存 | ◎きぞん(慣) ○きそん(本) | |

| 着丈 | ◎きたけ ×きじょう | |

| 忌憚 | ◎きたん ×きぜん | |

| 吉日 | ◎きちじつ ○きつじつ、きちにち | |

| 生粋 | ◎きっすい △きすい ×せいすい | |

| 詰問 | ◎きつもん ×つめもん | |

| 企図 | ◎きと ×きず | |

| 祈祷 | ◎きとう ×きじゅ | |

| 危篤 | ◎きとく ×きば | |

| 既読 | ◎きどく ×がいどく | |

| 忌日 | ◎きにち △きじつ、いみび | 異なる |

| 衣笠 | ◎きぬがさ ×いがさ | |

| 希薄 | ◎きはく ×きうす | |

| 忌避 | ◎きひ ×いひ | |

| 生真面目 | ◎きまじめ ×なままじめ | |

| 生娘 | ◎きむすめ ×なまむすめ | |

| 肌理 | ◎きめ △きり | 少し異なる |

| 華奢 | ◎きゃしゃ △かしゃ | 異なる |

| 脚立 | ◎きゃたつ ×きゃくりつ | |

| 脚絆 | ◎きゃはん ×きゃくはん | |

| 仇怨 | ◎きゅうえん ×きゅうおん | |

| 給仕 | ◎きゅうじ ×きゅうし | |

| 急逝 | ◎きゅうせい ×きゅうきょ | |

| 給湯 | ◎きゅうとう ×きゅうゆ | |

| 朽廃 | ◎きゅうはい ×こうはい | |

| 丘陵 | ◎きゅうりょう ×きょうりょう | |

| 供花 | ◎きょうか ○くげ | |

| 経木 | ◎きょうぎ ×けいぎ | |

| 胸腔 | ◎きょうくう(慣) △きょうこう(本) | |

| 峡谷 | ◎きょうこく ×けいこく | |

| 教唆 | ◎きょうさ ×きょうしゅん | |

| 教示 | ◎きょうじ △きょうし | |

| 矜持 | ◎きょうじ(慣) △きんじ(本) | |

| 行司 | ◎ぎょうじ ×ぎょうし | |

| 行水 | ◎ぎょうずい ×ぎょうすい | |

| 形相 | ◎ぎょうそう △けいそう | 異なる |

| 驚嘆 | ◎きょうたん ×きょうかん | |

| 競売 | ◎きょうばい ○けいばい | 少し異なる |

| 教諭 | ◎きょうゆ ×きょうろん | |

| 居室 | ◎きょしつ ×いしつ | |

| 居住 | ◎きょじゅう ×いじゅう | |

| 拠出 | ◎きょしゅつ ×しょしゅつ | |

| 漁村 | ◎ぎょそん ×りょうそん | |

| 曲解 | ◎きょっかい ×きょくかい | |

| 漁民 | ◎ぎょみん ×りょうみん | |

| 霧雨 | ◎きりさめ △きりあめ | |

| 均衡 | ◎きんこう ×きんしょう | |

| 巾着 | ◎きんちゃく ×しちゃく | |

| 金団 | ◎きんとん ×きんだん | |

| 銀杏 | ◎ぎんなん ○いちょう ×ぎんあん | 異なる |

| 禁物 | ◎きんもつ ×きんぶつ | |

| 久遠 | ◎くおん △きゅうえん | |

| 矩形 | ◎くけい ×きょけい | |

| 公事 | ◎くじ ○こうじ △おおやけごと | 少し異なる |

| 奇しくも | ◎くしくも ×きしくも | |

| 孔雀 | ◎くじゃく ×こうじゃく | |

| 苦汁 | ◎くじゅう ○にがり | 異なる |

| 薬師 | ◎くすし △くすりし、やくし | 異なる |

| 曲者 | ◎くせもの △きょくしゃ | 異なる |

| 駆逐 | ◎くちく ×くつい | |

| 口調 | ◎くちょう ×こうちょう | |

| 口伝 | ◎くでん ×こうでん | |

| 句読点 | ◎くとうてん ×くどくてん | |

| 功徳 | ◎くどく △こうとく | 異なる |

| 工夫 | ◎くふう △こうふ | 異なる |

| 区分 | ◎くぶん ×くわけ | |

| 与する | ◎くみする ×よする | |

| 工面 | ◎くめん ×こうめん | |

| 供物 | ◎くもつ ×きょうぶつ | |

| 玄人 | ◎くろうと ×くろうど、げんじん | |

| 勲記 | ◎くんき ×どうき | |

| 群青 | ◎ぐんじょう ×ぐんせい | |

| 迎合 | ◎げいごう ×うごう | |

| 渓谷 | ◎けいこく ×きょうこく | |

| 罫線 | ◎けいせん ×らせん | |

| 境内 | ◎けいだい ×きょうない | |

| 慶弔 | ◎けいちょう ×けいい、けいてい | |

| 軽重 | ◎けいちょう △けいじゅう | |

| 競馬 | ◎けいば ×きょうば | |

| 鶏飯 | ◎けいはん ○とりめし | 異なる |

| 啓蒙 | ◎けいもう ×けいごう | |

| 競輪 | ◎けいりん ×きょうりん | |

| 稀有 | ◎けう △きゆう | |

| 気圧される | ◎けおされる ×きあつされる | |

| 外科 | ◎げか ×がいか | |

| 逆鱗 | ◎げきりん ×ぎゃくりん | |

| 下戸 | ◎げこ ×しもと | |

| 今朝 | ◎けさ △こんちょう | |

| 消印 | ◎けしいん ×しょういん | |

| 化身 | ◎けしん ×かしん | |

| 下衆 | ◎げす ×かしゅう | |

| 下世話 | ◎げせわ ×しもぜわ | |

| 気高い | ◎けだかい ×きだかい | |

| 気怠い | ◎けだるい ×きだるい | |

| 欠如 | ◎けつじょ ×けつにょ | |

| 月賦 | ◎げっぷ △つきふ ×げつぶ | |

| 解毒 | ◎げどく ×かいどく | |

| 健気 | ◎けなげ ×けんき | |

| 解熱剤 | ◎げねつざい ×かいねつざい | |

| 気配 | ◎けはい △きはい | |

| 仮病 | ◎けびょう ×かびょう | |

| 下僕 | ◎げぼく ×しもべ | |

| 牽引 | ◎けんいん ×きいん | |

| 献花 | ◎けんか ×こんか | |

| 堅固 | ◎けんご ×けんこ | |

| 拳固 | ◎げんこ ×けんこ | |

| 拳骨 | ◎げんこつ ×けんこつ | |

| 県境 | ◎けんざかい ○けんきょう | |

| 厳粛 | ◎げんしゅく ×げんさい、げんせい | |

| 元帥 | ◎げんすい ×げんし | |

| 現存 | ◎げんぞん ○げんそん | |

| 倦怠感 | ◎けんたいかん ×かんたいかん | |

| 言質 | ◎げんち(本) △げんしつ(慣) | |

| 顕著 | ◎けんちょ ×こうちょ | |

| 喧伝 | ◎けんでん ×せんでん | |

| 圏内 | ◎けんない ×かんない | |

| 原野 | ◎げんや ○はらの | |

| 恋路 | ◎こいじ ×こいろ | |

| 碁石 | ◎ごいし ×ごせき | |

| 好一対 | ◎こういっつい ×こういったい | |

| 強引 | ◎ごういん ×きょういん | |

| 交易 | ◎こうえき ×こうい | |

| 校閲 | ◎こうえつ ×こうせつ | |

| 好悪 | ◎こうお ×こうあく | |

| 業火 | ◎ごうか ×ぎょうか | |

| 香気 | ◎こうき ×かき | |

| 交誼 | ◎こうぎ ×こうせん | |

| 剛毅 | ◎ごうき ×ごうこく | |

| 恒久 | ◎こうきゅう ×たんきゅう | |

| 号泣 | ◎ごうきゅう ×ごうなき | |

| 口腔 | ◎こうくう(慣) △こうこう(本) | |

| 神々しい(神神しい) | ◎こうごうしい ×かみがみしい | |

| 好々爺(好好爺) | ◎こうこうや ×すきすきじい | |

| 黄砂 | ◎こうさ △おうさ | |

| 交錯 | ◎こうさく ×こうしゃく | |

| 格子 | ◎こうし ×かくし | |

| 控除 | ◎こうじょ ×くうじょ | |

| 強情 | ◎ごうじょう ×きょうじょう | |

| 洪水 | ◎こうずい ×きょうすい | |

| 好事家 | ◎こうずか ×こうじか | |

| 巧拙 | ◎こうせつ ×こうしゅつ | |

| 光沢 | ◎こうたく ×こうさわ | |

| 強奪 | ◎ごうだつ △きょうだつ | |

| 巧緻 | ◎こうち ×こうし | |

| 膠着 | ◎こうちゃく ×もんちゃく | |

| 更迭 | ◎こうてつ ×こうそう | |

| 香典 | ◎こうでん ×こうてん | |

| 格天井 | ◎ごうてんじょう ×かくてんじょう | |

| 降灰 | ◎こうはい ○こうかい | |

| 鋼板 | ◎こうはん △こうばん | |

| 光明 | ◎こうみょう △こうめい | |

| 綱領 | ◎こうりょう ×もうりょう | |

| 戸外 | ◎こがい ×とがい | |

| 木陰 | ◎こかげ ×きかげ | |

| 虚空 | ◎こくう △きょくう | 少し異なる |

| 国債 | ◎こくさい ×こくせき | |

| 極彩色 | ◎ごくさいしき ×ごくさいしょく、きょくさいしょく | |

| 酷似 | ◎こくじ ×こくに | |

| 極上 | ◎ごくじょう ×きょくじょう | |

| 極太 | ◎ごくぶと ×きょくた、きょくぶと | |

| 極稀 | ◎ごくまれ ×きょくまれ | |

| 克明 | ◎こくめい ×かつめい | |

| 此処 | ◎ここ ×こしょ | |

| 戸口 | ◎ここう、とぐち ×こぐち | 異なる |

| 小言 | ◎こごと ×しょうげん | |

| 心根 | ◎こころね △しんこん | |

| 古刹 | ◎こさつ ×こせつ | |

| 小雨 | ◎こさめ △こあめ、しょうう | |

| 古参 | ◎こさん ×こざん | |

| 誇示 | ◎こじ ×こし | |

| 乞食 | ◎こじき △こうじき ×こうしょく | 少し異なる |

| 固執 | ◎こしつ(慣) △こしゅう(本) | |

| 小姑 | ◎こじゅうと ○こじゅうとめ △しょうこ | 少し異なる |

| 後生 | ◎ごしょう △こうせい | 異なる |

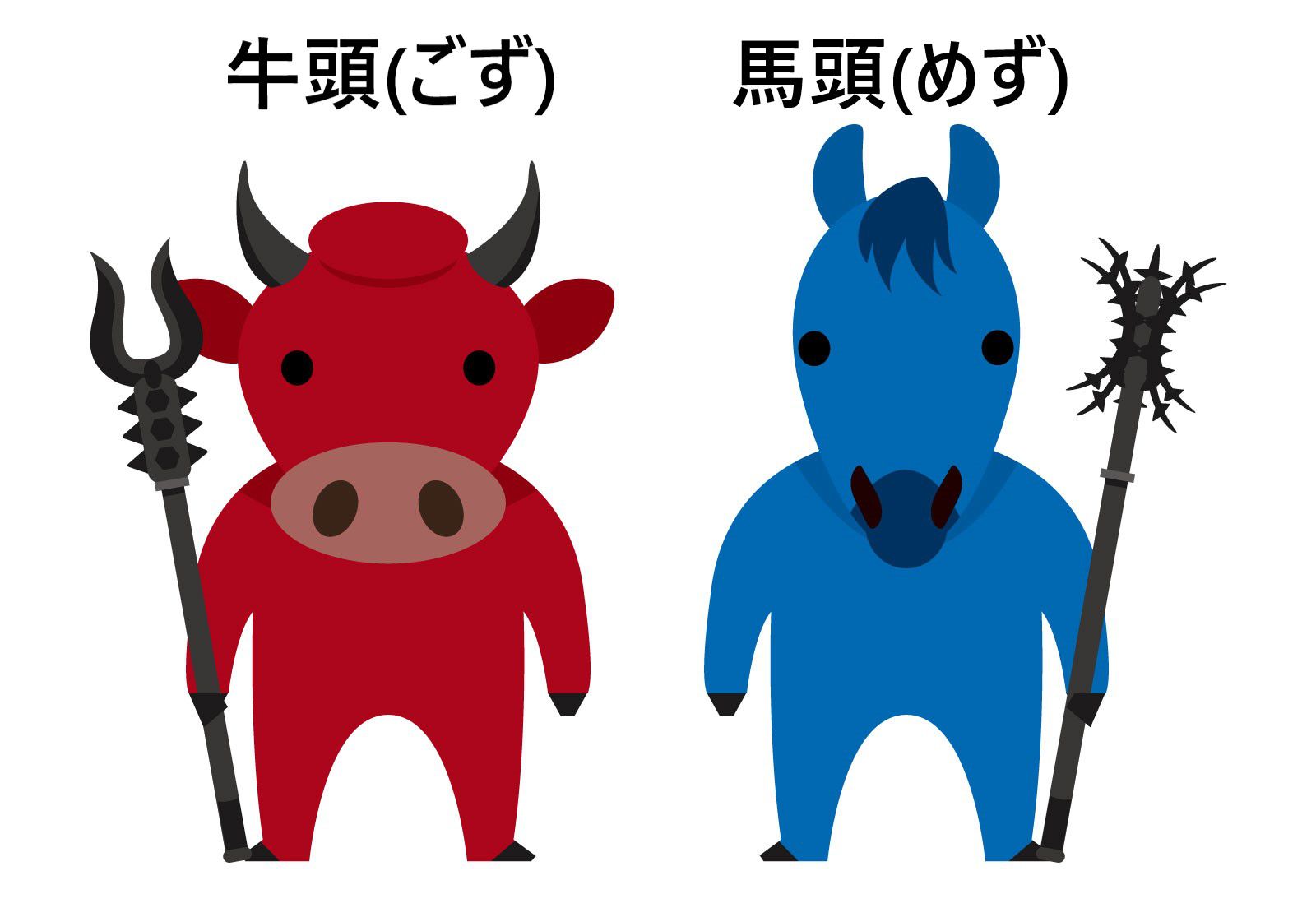

| 牛頭 | ◎ごず ×ぎゅうとう | |

| 秋桜 | ◎コスモス ○あきざくら | |

| 木立 | ◎こだち ×もくりつ | |

| 戸建て | ◎こだて ×とだて | |

| 木霊 | ◎こだま ×もくれい | |

| 東風 | ◎こち △とうふう | |

| 酷寒 | ◎こっかん △こくかん | |

| 極寒 | ◎ごっかん △きょっかん | |

| 忽然 | ◎こつぜん △こつねん △そうぜん | |

| 骨密度 | ◎こつみつど ×ほねみつど | |

| 後手 | ◎ごて ×こうしゅ | |

| 殊更 | ◎ことさら ×しゅこう | |

| 言霊 | ◎ことだま ×げんれい | |

| 言伝 | ◎ことづて ×げんでん | |

| 小人数 | ◎こにんずう ×しょうにんずう | |

| 木の葉 | ◎このは △きのは | |

| 昆布茶 | ◎こぶちゃ ○こんぶちゃ | |

| 独楽 | ◎こま △どくらく | 少し異なる |

| 古文書 | ◎こもんじょ △こぶんしょ | |

| 御用達 | ◎ごようたし(本) △ごようたつ(慣) | |

| 御利益 | ◎ごりやく ×ごりえき | |

| 破落戸 | ◎ごろつき ○ならずもの ×はらくど | |

| 声色 | ◎こわいろ △せいしょく ×こえいろ | 異なる |

| 声高 | ◎こわだか ×こえだか | |

| 小童 | ◎こわっぱ △しょうどう、こわらべ、こわらわ | |

| 声音 | ◎こわね △せいおん | 少し異なる |

| 強面 | ◎こわもて △こわおもて | |

| 権化 | ◎ごんげ ×けんか | |

| 今昔 | ◎こんじゃく △こんせき | |

| 今生 | ◎こんじょう ×こんせい | |

| 言上 | ◎ごんじょう ×げんじょう | |

| 渾身 | ◎こんしん ×きしん | |

| 今夕 | ◎こんせき △こんゆう | |

| 献立 | ◎こんだて ×けんりつ | |

| 建立 | ◎こんりゅう △けんりつ | 少し異なる |

| 最奥部 | ◎さいおうぶ ×さいおくぶ | |

| 最大手 | ◎さいおおて ×さいだいしゅ | |

| 細工 | ◎さいく ×さいこう | |

| 最期 | ◎さいご ×さいき | |

| 在郷 | ◎ざいごう △ざいきょう | 少し異なる |

| 賽子 | ◎サイコロ ×さいし | |

| 幸先 | ◎さいさき ×こうせん | |

| 祭祀 | ◎さいし ×さいひ | |

| 彩色 | ◎さいしき △さいしょく | |

| 宰相 | ◎さいしょう ×さいそう | |

| 最善手 | ◎さいぜんしゅ ×さいぜんて | |

| 在中 | ◎ざいちゅう ×ざいじゅう | |

| 罪人 | ◎ざいにん ○つみびと | |

| 債務 | ◎さいむ ×せきむ | |

| 酒蔵 | ◎さかぐら ×しゅぞう | |

| 逆子 | ◎さかご ×ぎゃくし | |

| 酒樽 | ◎さかだる ×さけだる | |

| 逆手 | ◎さかて △ぎゃくて | 少し異なる |

| 先物 | ◎さきもの ×せんぶつ | |

| 防人 | ◎さきもり △ぼうじん | 少し異なる |

| 割く | ◎さく ×わりく | |

| 酢酸 | ◎さくさん ×すさん | |

| 鑿井 | ◎さくせい ×さくい | |

| 搾乳 | ◎さくにゅう ×さいにゅう | |

| 索莫 | ◎さくばく ×さくぼう | |

| 雑魚 | ◎ざこ △じゃこ | |

| 細石 | ◎さざれいし △さいせき | |

| 桟敷 | ◎さじき △さんじき ×せんじき | |

| 指図 | ◎さしず ×しず | |

| 砂州 | ◎さす △さしゅう | |

| 流石 | ◎さすが ×りゅうせき | |

| 流離 | ◎さすらい △りゅうり | 少し異なる |

| 左遷 | ◎させん ×さかん | |

| 早速 | ◎さっそく △さそく、そうそく | |

| 茶道 | ◎さどう(慣) ○ちゃどう(本) | |

| 諭す | ◎さとす △ゆす | |

| 早苗 | ◎さなえ ×そうびょう、そうみょう | |

| 座布団 | ◎ざぶとん ×ざふだん | |

| 然程 | ◎さほど ×ぜんてい | |

| 些末 | ◎さまつ ×しまつ | |

| 五月雨 | ◎さみだれ △さつきあめ | 少し異なる |

| 作務衣 | ◎さむえ ×さむい | |

| 白湯 | ◎さゆ ○パイタン △しらゆ、はくとう | 異なる |

| 戯言 | ◎ざれごと ○たわごと △ぎげん | |

| 茶話会 | ◎さわかい △ちゃわかい | |

| 皿鉢 | ◎さわち △さらばち、さはち | |

| 傘下 | ◎さんか ×かさした | |

| 参画 | ◎さんかく ×さんが | |

| 産気 | ◎さんけ ×さんき | |

| 参詣 | ◎さんけい ×さんし | |

| 暫時 | ◎ざんじ ×ぜんじ | |

| 三省 | ◎さんせい △さんしょう | |

| 参内 | ◎さんだい ×さんない | |

| 桟橋 | ◎さんばし △さんきょう ×せんばし | 少し異なる |

| 秋刀魚 | ◎さんま ×しゅうとうぎょ | |

| 山野 | ◎さんや ×やまの | |

| 山麓 | ◎さんろく ×さんれい | |

| 虐げる | ◎しいたげる ×さまたげる | |

| 恣意的 | ◎しいてき ×じいてき | |

| 強いる | ◎しいる ×きょういる | |

| 子音 | ◎しいん △しおん | |

| 使役 | ◎しえき ×しやく | |

| 私怨 | ◎しえん ×しおん | |

| 潮騒 | ◎しおさい ×ちょうそう | |

| 潮路 | ◎しおじ ×しおろ、ちょうろ | |

| 刺客 | ◎しかく △しきゃく | |

| 地金 | ◎じがね △じきん ×ちきん | |

| 直飲み | ◎じかのみ ×ちょくのみ | |

| 直火 | ◎じかび ×ちょくび | |

| 弛緩 | ◎しかん ×やかん | |

| 死期 | ◎しき △しご | |

| 時宜 | ◎じぎ ×じせん | |

| 敷石 | ◎しきいし ×ふせき | |

| 直参 | ◎じきさん ×ちょくさん | |

| 直筆 | ◎じきひつ △ちょくひつ | 異なる |

| 時雨 | ◎しぐれ △じう | 少し異なる |

| 時化 | ◎しけ ×じか | |

| 施行 | ◎しこう △せこう | |

| 至極 | ◎しごく ×しきょく | |

| 示唆 | ◎しさ ×ししゅん | |

| 地魚 | ◎じざかな ×ちぎょ | |

| 施策 | ◎しさく(本) ○せさく(慣) | |

| 地酒 | ◎じざけ ×じしゅ | |

| 始終 | ◎しじゅう ×ししゅう | |

| 自重 | ◎じじゅう、じちょう | 異なる |

| 自粛 | ◎じしゅく ×じせい | |

| 地所 | ◎じしょ △ちしょ | |

| 侍女 | ◎じじょ ×しじょ | |

| 刺傷 | ◎ししょう ○さしきず | 少し異なる |

| 市井 | ◎しせい ×しい | |

| 自省 | ◎じせい ×じしょう | |

| 次第 | ◎しだい ×じだい | |

| 支度 | ◎したく ×しど | |

| 示達 | ◎じたつ ×したつ | |

| 舌鼓 | ◎したつづみ(本) △したづつみ(慣) | |

| 地鎮祭 | ◎じちんさい ×じしんさい | |

| 十指 | ◎じっし △じゅっし | |

| 失墜 | ◎しっつい ×しったい | |

| 十手 | ◎じって △じゅって | |

| 疾病 | ◎しっぺい ×しつびょう | |

| 尻尾 | ◎しっぽ △しりお ×きゅうび | 少し異なる |

| 字面 | ◎じづら △じめん | |

| 竹刀 | ◎しない △ちくとう | 少し異なる |

| 老舗 | ◎しにせ △ろうほ | |

| 地主 | ◎じぬし △じしゅ ×ちしゅ、ちぬし | 少し異なる |

| 自然薯 | ◎じねんじょ ×しぜんしょ | |

| 東雲 | ◎しののめ △とううん | 少し異なる |

| 芝生 | ◎しばふ ×のせい | |

| 暫く | ◎しばらく ×ようやく | |

| 時分 | ◎じぶん ×じふん | |

| 清水 | ◎しみず ○きよみず △せいすい | 少し異なる |

| 諮問 | ◎しもん ×じもん | |

| 写経 | ◎しゃきょう ×しゃけい | |

| 若年 | ◎じゃくねん △わかとし | 異なる |

| 借家 | ◎しゃくや ○かりや、しゃっか △かりいえ | |

| 社是 | ◎しゃぜ ×しゃてい | |

| 車窓 | ◎しゃそう ×しゃまど | |

| 吃逆 | ◎しゃっくり ○きつぎゃく | |

| 煮沸 | ◎しゃふつ ×にふつ | |

| 三味線 | ◎しゃみせん ×さんみせん | |

| 砂利 | ◎じゃり △ざり | 少し異なる |

| 洒落 | ◎しゃれ ×しゅらく | |

| 事由 | ◎じゆう ×じゆ | |

| 集荷 | ◎しゅうか ×しゅうに | |

| 祝言 | ◎しゅうげん △いわいごと ×しゅくげん | 少し異なる |

| 充填 | ◎じゅうてん ×じゅうしん | |

| 重篤 | ◎じゅうとく ×じゅうば | |

| 十二単 | ◎じゅうにひとえ ×じゅうにたん | |

| 重版 | ◎じゅうはん ×じゅうばん | |

| 柔毛 | ◎じゅうもう ×にゅうもう | |

| 収賄 | ◎しゅうわい ×しゅうゆう | |

| 首魁 | ◎しゅかい ×しゅき | |

| 酒気帯び | ◎しゅきおび ×しきおび | |

| 主宰 | ◎しゅさい ×しゅこう | |

| 首相 | ◎しゅしょう ×しゅそう | |

| 衆生 | ◎しゅじょう △しゅうせい、すじょう | |

| 数珠 | ◎じゅず ×すうしゅ | |

| 入水 | ◎じゅすい、にゅうすい | 少し異なる |

| 守銭奴 | ◎しゅせんど ×しゅせんやつ | |

| 熟考 | ◎じゅっこう △じゅくこう | |

| 出生 | ◎しゅっしょう(本) ○しゅっせい(慣) | |

| 出立 | ◎しゅったつ ×しゅつりつ | |

| 出帆 | ◎しゅっぱん ×しゅつほ | |

| 修二会 | ◎しゅにえ ×しゅうにかい | |

| 種苗 | ◎しゅびょう ×たねなえ | |

| 馴化 | ◎じゅんか ×しゅんか | |

| 潤滑油 | ◎じゅんかつゆ ×じゅんかつあぶら | |

| 殉教 | ◎じゅんきょう ×しゅんきょう | |

| 遵守 | ◎じゅんしゅ ×そんしゅ | |

| 駿馬 | ◎しゅんめ △しゅんば | |

| 女王 | ◎じょうおう(慣) ○じょおう(本) | |

| 生姜 | ◎しょうが △しょうきょう | 少し異なる |

| 正気 | ◎しょうき △せいき | 異なる |

| 象形 | ◎しょうけい ×ぞうけい | |

| 上戸 | ◎じょうご △じょうこ | 異なる |

| 漏斗 | ◎じょうご、ろうと | |

| 小国 | ◎しょうこく △おくに ×しょうごく | |

| 小事 | ◎しょうじ ×こごと | |

| 障子 | ◎しょうじ ×しょうし | |

| 正直 | ◎しょうじき △せいちょく | 少し異なる |

| 瀟洒 | ◎しょうしゃ ×しゅくしゅ | |

| 成就 | ◎じょうじゅ ×せいしゅう | |

| 精進 | ◎しょうじん △せいしん | |

| 憔悴 | ◎しょうすい ×しょうそつ | |

| 定石 | ◎じょうせき ×ていせき | |

| 饒舌 | ◎じょうぜつ △にょうぜつ | |

| 装束 | ◎しょうぞく △そうぞく ×そうそく | |

| 情緒 | ◎じょうちょ(慣) △じょうしょ(本) | |

| 小児科 | ◎しょうにか ×しょうじか | |

| 性根 | ◎しょうね △しょうこん | 異なる |

| 常磐(常盤) | ◎じょうばん、ときわ | 異なる |

| 成仏 | ◎じょうぶつ ×せいぶつ | |

| 性分 | ◎しょうぶん ×せいぶん | |

| 正味 | ◎しょうみ △せいみ | 異なる |

| 静脈 | ◎じょうみゃく △せいみゃく | |

| 消耗 | ◎しょうもう(慣) △しょうこう(本) | |

| 生薬 | ◎しょうやく △せいやく、きぐすり | |

| 生類 | ◎しょうるい △せいるい | |

| 性悪 | ◎しょうわる △しょうあく、せいあく | 少し異なる |

| 嘱託 | ◎しょくたく ×ぞくたく | |

| 如才 | ◎じょさい ×にょさい | |

| 不知火 | ◎しらぬい ×ふちび | |

| 白刃 | ◎しらは ○はくじん | |

| 素面 | ◎しらふ △すめん | 異なる |

| 自力 | ◎じりき △じりょく | |

| 市立 | ◎しりつ ○いちりつ | |

| 私立 | ◎しりつ ○わたくしりつ | |

| 汁粉 | ◎しるこ ×しるこな | |

| 記す | ◎しるす △きす | |

| 熾烈 | ◎しれつ ×かれつ | |

| 焦れる | ◎じれる ×こがれる | |

| 素人 | ◎しろうと ×そにん、そじん | |

| 代物 | ◎しろもの △だいぶつ | 異なる |

| 仕業 | ◎しわざ △しぎょう | 異なる |

| 真打 | ◎しんうち ×しんだ | |

| 心奥 | ◎しんおう ×しんおく | |

| 真摯 | ◎しんし ×しんげき | |

| 斟酌 | ◎しんしゃく ×かんしゃく | |

| 真珠 | ◎しんじゅ ×しんしゅ | |

| 信心 | ◎しんじん ×しんしん | |

| 甚大 | ◎じんだい ×かんだい | |

| 真鍮 | ◎しんちゅう ×しんゆ | |

| 信女 | ◎しんにょ ×しんじょ | |

| 振幅 | ◎しんぷく △ふりはば | |

| 親身 | ◎しんみ ×しんしん | |

| 随一 | ◎ずいいち ×ゆういち | |

| 遂行 | ◎すいこう ×ついこう | |

| 出納 | ◎すいとう(慣) △しゅつのう(本) | 少し異なる |

| 水稲 | ◎すいとう ×みずいね | |

| 水団 | ◎すいとん ×すいだん | |

| 崇高 | ◎すうこう ×そうこう | |

| 図体 | ◎ずうたい ×ずたい | |

| 頭重 | ◎ずおも ○ずじゅう | 少し異なる |

| 頭蓋骨 | ◎ずがいこつ ○とうがいこつ | |

| 清々しい(清清しい) | ◎すがすがしい ×きよきよしい | |

| 頭巾 | ◎ずきん ×とうきん | |

| 双六 | ◎すごろく ×そうろく | |

| 荒む | ◎すさむ ×あらむ | |

| 杜撰 | ◎ずさん ×しゃせん | |

| 素性 | ◎すじょう △そせい | 異なる |

| 生絹 | ◎すずし ○きぎぬ △せいけん | |

| 廃る | ◎すたる ×はいる | |

| 頭痛 | ◎ずつう △とうつう | |

| 住処 | ◎すみか △じゅうしょ | 少し異なる |

| 速やか | ◎すみやか ×はややか | |

| 相撲 | ◎すもう ×そうぼく | |

| 寸胴 | ◎ずんどう ×すんどう | |

| 生家 | ◎せいか △しょうか ×せいけ | |

| 逝去 | ◎せいきょ ×いきょ | |

| 省察 | ◎せいさつ △しょうさつ | |

| 凄惨 | ◎せいさん ×さいさん | |

| 脆弱 | ◎ぜいじゃく ×きじゃく | |

| 盛衰 | ◎せいすい △じょうすい | |

| 脆性 | ◎ぜいせい ×きせい | |

| 凄絶 | ◎せいぜつ ×さいぜつ | |

| 生石灰 | ◎せいせっかい ○きせっかい ×しょうせっかい | |

| 成敗 | ◎せいばい △せいはい | 異なる |

| 歳暮 | ◎せいぼ △さいぼ | |

| 蒸籠 | ◎せいろ ○せいろう ×じょうりゅう | |

| 隻眼 | ◎せきがん ×しゅうがん | |

| 析出 | ◎せきしゅつ ×せっしゅつ | |

| 石庭 | ◎せきてい △いしにわ | |

| 惜敗 | ◎せきはい ×ざんぱい | |

| 惜別 | ◎せきべつ ×しゃくべつ | |

| 斥力 | ◎せきりょく ×きんりょく | |

| 急く | ◎せく ×いそく、きゅうく | |

| 施工 | ◎せこう(慣) △しこう(本) | |

| 施主 | ◎せしゅ ×せぬし | |

| 施術 | ◎せじゅつ ○しじゅつ | |

| 是正 | ◎ぜせい ×ていせい | |

| 背丈 | ◎せたけ ×せじょう | |

| 席巻 | ◎せっけん ×せっかん、せきまき | |

| 切削 | ◎せっさく ×せっしょう | |

| 殺生 | ◎せっしょう ×さっしょう | |

| 折衝 | ◎せっしょう ×せっこう | |

| 拙速 | ◎せっそく ×しゅっそく | |

| 雪駄 | ◎せった △せつだ | |

| 折衷 | ◎せっちゅう ×せつい | |

| 刹那 | ◎せつな ×さつな | |

| 拙劣 | ◎せつれつ ×しゅつれつ | |

| 狭める | ◎せばめる ×せまめる | |

| 台詞 | ◎せりふ △だいし | |

| 競る | ◎せる ×きょうる | |

| 漸減 | ◎ぜんげん ×ざんげん | |

| 穿孔 | ◎せんこう ×がこう | |

| 繊細 | ◎せんさい ×ちさい | |

| 漸次 | ◎ぜんじ ×ざんじ | |

| 扇子 | ◎せんす ×せんし | |

| 漸増 | ◎ぜんぞう ×ざんぞう | |

| 洗濯機 | ◎せんたくき ×せんたっき | |

| 煎茶 | ◎せんちゃ ×ぜんちゃ | |

| 剪定 | ◎せんてい ×ぜんてい | |

| 禅寺 | ◎ぜんでら ×ぜんじ | |

| 遷都 | ◎せんと ×かんと | |

| 煎餅 | ◎せんべい ×ぜんへい | |

| 川柳 | ◎せんりゅう △かわやなぎ | 異なる |

| 喪家 | ◎そうか △そうけ、もけ | |

| 雑木林 | ◎ぞうきばやし ×ざっきりん | |

| 早急 | ◎そうきゅう(慣) ○さっきゅう(本) | |

| 雑巾 | ◎ぞうきん ×ざっきん | |

| 巣窟 | ◎そうくつ ×すくつ | |

| 象牙 | ◎ぞうげ ×ぞうが | |

| 造詣 | ◎ぞうけい ×ぞうし | |

| 双肩 | ◎そうけん ×そうかた | |

| 荘厳 | ◎そうごん △しょうげん、しょうごん | 少し異なる |

| 相殺 | ◎そうさい(本) △そうさつ(慣) | 少し異なる |

| 掃除 | ◎そうじ △そうじょ | |

| 喪失 | ◎そうしつ ×もしつ | |

| 争訟 | ◎そうしょう ×そうこう | |

| 雑炊 | ◎ぞうすい ×ざっすい | |

| 叢生 | ◎そうせい ×ぎょうせい | |

| 総出 | ◎そうで ×そうしゅつ | |

| 装丁 | ◎そうてい ×そうちょう | |

| 雑煮 | ◎ぞうに ×ざつに | |

| 早晩 | ◎そうばん ×はやばん | |

| 素麺 | ◎そうめん ×すめん | |

| 草履 | ◎ぞうり ×そうり | |

| 挿話 | ◎そうわ ×さしわ | |

| 曹達 | ◎ソーダ ×そうたつ | |

| 続柄 | ◎ぞくがら(慣) ○つづきがら(本) | |

| 俗人 | ◎ぞくじん ×ぞくにん | |

| 塞栓 | ◎そくせん ×かんせん | |

| 仄聞 | ◎そくぶん ×はいぶん | |

| 其処 | ◎そこ ×そしょ | |

| 粗品 | ◎そしな △そひん | |

| 訴訟 | ◎そしょう ×そこう | |

| 礎石 | ◎そせき ×そいし | |

| 唆す | ◎そそのかす ×しゅんす | |

| 措置 | ◎そち ×しゃくち | |

| 其方 | ◎そちら、そなた △そっち ×そほう | 少し異なる |

| 疎通 | ◎そつう ×そくつう | |

| 俗化 | ◎ぞっか ×ぞくか | |

| 即興 | ◎そっきょう ×そっこう | |

| 率先 | ◎そっせん ×りっせん | |

| 外面 | ◎そとづら ○がいめん △げめん | 少し異なる |

| 供える | ◎そなえる ×ともえる | |

| 蕎麦 | ◎そば ×きょうばく | |

| 背く | ◎そむく ×せく | |

| 反る | ◎そる ×はんる | |

| 算盤 | ◎そろばん △さんばん | 少し異なる |

| 忖度 | ◎そんたく ×すんたく | |

| 損耗 | ◎そんもう(慣) △そんこう(本) | |

| 存立 | ◎そんりつ ×ぞんりつ | |

| 体育 | ◎たいいく ×たいく | |

| 大往生 | ◎だいおうじょう ×だいおうせい | |

| 代価 | ◎だいか ×たいか | |

| 大地震 | ◎だいじしん ○おおじしん | |

| 貸借 | ◎たいしゃく ×かしかり | |

| 大食漢 | ◎たいしょくかん ×だいしょっかん | |

| 怠惰 | ◎たいだ ×たいじょう | |

| 代替 | ◎だいたい(本) ○だいがえ(慣) | |

| 大団円 | ◎だいだんえん ×おおだんえん | |

| 台頭 | ◎たいとう ×だいとう | |

| 松明 | ◎たいまつ △しょうめい | |

| 貸与 | ◎たいよ ×かしよ | |

| 唾液 | ◎だえき ×すいえき | |

| 高嶺 | ◎たかね △こうれい ×こうりょう | |

| 沢庵 | ◎たくあん △たくわん | |

| 類い | ◎たぐい ×るいい | |

| 類稀 | ◎たぐいまれ ×るいき | |

| 手繰る | ◎たぐる ×てさぐる | |

| 蛇行 | ◎だこう △じゃこう | |

| 他言 | ◎たごん △たげん | |

| 出汁 | ◎だし ×でじる | |

| 山車 | ◎だし △さんしゃ | |

| 多勢 | ◎たぜい ×たせい | |

| 黄昏 | ◎たそがれ △こうこん | |

| 蛇足 | ◎だそく △じゃそく | |

| 直中 | ◎ただなか ×ちょくちゅう | |

| 漂う | ◎ただよう ×さまよう | |

| 太刀 | ◎たち ×たいとう | |

| 立木 | ◎たちき ○りゅうぼく | 異なる |

| 立ち退く | ◎たちのく ×たちひく | |

| 手綱 | ◎たづな ×てづな | |

| 殺陣 | ◎たて △さつじん | |

| 伊達 | ◎だて ×いたち | |

| 建具 | ◎たてぐ ×けんぐ | |

| 店子 | ◎たなこ ×てんし | |

| 煙草 | ◎たばこ ×けむりぐさ、えんそう | |

| 田畑 | ◎たはた △たばたけ、でんぱた | |

| 足袋 | ◎たび ×あしぶくろ | |

| 旅路 | ◎たびじ ×たびろ、りょろ | |

| 多聞 | ◎たぶん △たもん | 異なる |

| 容易い | ◎たやすい ×よういい | |

| 太夫 | ◎たゆう、※だゆう(何かの語の後ろに付く場合のみ) | |

| 達磨 | ◎だるま ×たつま | |

| 団塊 | ◎だんかい ×だんこん | |

| 単月 | ◎たんげつ ×たんづき | |

| 短冊 | ◎たんざく ×たんさつ | |

| 断食 | ◎だんじき ×だんしょく | |

| 断捨離 | ◎だんしゃり ×だんじゃり | |

| 胆汁 | ◎たんじゅう ×たんじる | |

| 鍛造 | ◎たんぞう ×だんぞう | |

| 堪能 | ◎たんのう(慣) △かんのう(本) | 少し異なる |

| 探訪 | ◎たんぼう ×たんほう | |

| 反物 | ◎たんもの ×はんぶつ | |

| 地価 | ◎ちか ×じか | |

| 知己 | ◎ちき △ちこ | |

| 乳兄弟 | ◎ちきょうだい ×ちちきょうだい | |

| 逐一 | ◎ちくいち △ちくいつ ×たくいち | |

| 逐次 | ◎ちくじ ×たくじ | |

| 稚拙 | ◎ちせつ ×ちしゅつ | |

| 乳離れ | ◎ちばなれ(本) ○ちちばなれ(慣) | |

| 痴呆 | ◎ちほう ×ちほ | |

| 血眼 | ◎ちまなこ ×けつがん | |

| 炒飯 | ◎チャーハン △いりめし ×いためし | |

| 嫡子 | ◎ちゃくし △てきし | |

| 中枢 | ◎ちゅうすう ×ちゅうく | |

| 鋳造 | ◎ちゅうぞう ×いぞう | |

| 紐帯 | ◎ちゅうたい △じゅうたい | |

| 鋳鉄 | ◎ちゅうてつ △いてつ | |

| 沖天 | ◎ちゅうてん ×おきてん | |

| 手水 | ◎ちょうず △てみず | |

| 長蛇 | ◎ちょうだ △ちょうじゃ | |

| 提灯 | ◎ちょうちん △ていとう | |

| 蝶番 | ◎ちょうつがい △ちょうばん | |

| 弔電 | ◎ちょうでん ×いでん、ていでん | |

| 貼付 | ◎ちょうふ ×はりつけ | |

| 重複 | ◎ちょうふく(本) ○じゅうふく(慣) | |

| 重宝 | ◎ちょうほう △じゅうほう | 少し異なる |

| 聴聞 | ◎ちょうもん ×ちょうぶん | |

| 重用 | ◎ちょうよう ○じゅうよう | |

| 貼用 | ◎ちょうよう ×はるよう | |

| 猪口 | ◎ちょこ ×ちょぐち | |

| 鎮火 | ◎ちんか ×しんか | |

| 珍重 | ◎ちんちょう ×ちんじゅう | |

| 潰える | ◎ついえる ×つぶえる | |

| 追悼 | ◎ついとう ×ついたく | |

| 月極 | ◎つきぎめ ×げっきょく | |

| 月次 | ◎つきなみ △げつじ | |

| 月日 | ◎つきひ ○がっぴ | 異なる |

| 築山 | ◎つきやま ×ちくざん | |

| 九十九 | ◎つくも △くじゅうく | 異なる |

| 土塊 | ◎つちくれ △どかい | |

| 土気色 | ◎つちけいろ ×どきしょく | |

| 美人局 | ◎つつもたせ ×びじんきょく | |

| 伝手 | ◎つて ×でんしゅ | |

| 都度 | ◎つど ×とど | |

| 集う | ◎つどう ×しゅうう | |

| 飛礫 | ◎つぶて ×ひれき | |

| 爪先 | ◎つまさき ×つめさき | |

| 旋毛 | ◎つむじ △せんもう | |

| 通夜 | ◎つや △つうや | 少し異なる |

| 梅雨 | ◎つゆ ○ばいう | |

| 連ねる | ◎つらねる ×れんねる | |

| 氷柱 | ◎つらら △ひょうちゅう | 少し異なる |

| 悪阻 | ◎つわり ○おそ | 少し異なる |

| 定款 | ◎ていかん ×ていぎ | |

| 逓減 | ◎ていげん ×とんげん | |

| 体裁 | ◎ていさい △たいさい | |

| 丁字路 | ◎ていじろ ×ちょうじろ | |

| 丁重 | ◎ていちょう ×ていじゅう | |

| 出入り | ◎でいり ○ではいり | |

| 鼎立 | ◎ていりつ ×けんりつ | |

| 溺愛 | ◎できあい ×じゃくあい | |

| 敵愾心 | ◎てきがいしん ×てきぎしん | |

| 適宜 | ◎てきぎ ×てきせん | |

| 凸凹 | ◎でこぼこ △とつおう ×おうとつ | |

| 手強い | ◎てごわい △てづよい | 異なる |

| 手勢 | ◎てぜい ×てせい、しゅせい | |

| 手狭 | ◎てぜま ×しゅきょう | |

| 出初式 | ◎でぞめしき ×しゅっしょしき | |

| 手練れ | ◎てだれ ×てねれ、てれんれ | |

| 鉄扉 | ◎てっぴ ×てつとびら | |

| 出不精 | ◎でぶしょう ×でふせい | |

| 手解き | ◎てほどき ×てかいき | |

| 手許 | ◎てもと ×しゅきょ | |

| 天蓋 | ◎てんがい ×てんぶた | |

| 田楽 | ◎でんがく ×でんらく | |

| 添削 | ◎てんさく ×そうさく | |

| 天井 | ◎てんじょう ×てんい | |

| 天誅 | ◎てんちゅう ×てんしゅ | |

| 天女 | ◎てんにょ ×てんじょ | |

| 伝播 | ◎でんぱ ×でんばん | |

| 天日 | ◎てんぴ △てんじつ | 少し異なる |

| 天賦 | ◎てんぷ ×てんぶ | |

| 添付 | ◎てんぷ ×そうふ | |

| 伝馬船 | ◎てんません △てんまぶね | |

| 天文 | ◎てんもん △てんぶん | 異なる |

| 投網 | ◎とあみ △なげあみ | |

| 砥石 | ◎といし ×ていせき | |

| 当該 | ◎とうがい ×とうかく | |

| 春宮 | ◎とうぐう △しゅんきゅう | |

| 道化 | ◎どうけ ×どうか | |

| 湯治 | ◎とうじ ×とうち | |

| 杜氏 | ◎とうじ △とじ | |

| 童子 | ◎どうじ ×どうし | |

| 踏襲 | ◎とうしゅう ×ふしゅう | |

| 頭書 | ◎とうしょ ○かしらがき | 少し異なる |

| 統率 | ◎とうそつ ×とうりつ | |

| 等々(等等) | ◎とうとう △などなど | |

| 頭取 | ◎とうどり ×とうしゅ | |

| 灯明 | ◎とうみょう ×とうめい | |

| 豆苗 | ◎とうみょう ×とうびょう | |

| 登用 | ◎とうよう ×とよう | |

| 灯籠 | ◎とうろう ×とうりゅう | |

| 遠出 | ◎とおで ×えんしゅつ | |

| 咎人 | ◎とがにん ×とがびと | |

| 読経 | ◎どきょう ○どっきょう △どくきょう | |

| 毒親 | ◎どくおや ×どくしん | |

| 毒舌 | ◎どくぜつ ×どくじた | |

| 得喪 | ◎とくそう ×とくも | |

| 匿名 | ◎とくめい ×じゃくめい | |

| 何処 | ◎どこ △いずこ | |

| 常夏 | ◎とこなつ ×じょうか | |

| 心太 | ◎ところてん △こころぶと ×しんた | 少し異なる |

| 屠殺 | ◎とさつ ×しょさつ | |

| 道産子 | ◎どさんこ ×どうさんこ、どうさんし | |

| 年端 | ◎としは ×ねんたん | |

| 図書 | ◎としょ △ずしょ | |

| 土性骨 | ◎どしょうぼね ×どせいこつ | |

| 登坂車線 | ◎とはんしゃせん △とうはんしゃせん | |

| 塗布 | ◎とふ ×るふ | |

| 濁酒 | ◎どぶろく △だくしゅ | |

| 灯火 | ◎ともしび ○とうか | |

| 伴う | ◎ともなう ×はんう | |

| 吐露 | ◎とろ ×はくろ | |

| 団栗 | ◎どんぐり ×だんぐり | |

| 曇天 | ◎どんてん ×うんてん | |

| 丼飯 | ◎どんぶりめし ×どんめし | |

| 問屋 | ◎とんや △といや | |

| 乃至 | ◎ないし ×のし | |

| 内示 | ◎ないじ △ないし | |

| 内省 | ◎ないせい ×ないしょう | |

| 直会 | ◎なおらい ×ちょっかい | |

| 仲買 | ◎なかがい ×ちゅうかい | |

| 仲違い | ◎なかたがい △なかちがい | |

| 半ば | ◎なかば ×はんば | |

| 就中 | ◎なかんずく ×しゅうちゅう | |

| 亡骸 | ◎なきがら ×ぼうがい | |

| 長押 | ◎なげし ×ながおし | |

| 投げ銭 | ◎なげせん ×なげぜに | |

| 仲人 | ◎なこうど △なかうど、なかびと、ちゅうにん | 少し異なる |

| 名残 | ◎なごり ×めいざん | |

| 何故 | ◎なぜ ○なにゆえ | |

| 雪崩 | ◎なだれ ×ゆきくずれ | |

| 捺印 | ◎なついん ×ないん | |

| 夏木立 | ◎なつこだち ×なつきだち | |

| 何某 | ◎なにがし △なにぼう | 異なる |

| 何卒 | ◎なにとぞ ×なにそつ | |

| 生酒 | ◎なまざけ ○きざけ △せいしゅ | |

| 生食用 | ◎なましょくよう ○せいしょくよう | |

| 生兵法 | ◎なまびょうほう ×せいへいほう | |

| 納屋 | ◎なや ×のうや | |

| 均す | ◎ならす ×きんす | |

| 生業 | ◎なりわい △せいぎょう | |

| 納戸 | ◎なんど ×のうど | |

| 肉汁 | ◎にくじゅう(本) ○にくじる(慣) | |

| 荷台 | ◎にだい ×かだい | |

| 日夜 | ◎にちや ×にちよ | |

| 柔和 | ◎にゅうわ ×じゅうわ | |

| 女房 | ◎にょうぼう ○にょうぼ | |

| 如実 | ◎にょじつ ×じょじつ | |

| 女人禁制 | ◎にょにんきんせい △にょにんきんぜい ×じょにんきんせい | |

| 人参 | ◎にんじん ×じんさん、にんざん | |

| 盗人 | ◎ぬすっと ○ぬすびと △とうじん | |

| 濡れ衣 | ◎ぬれぎぬ △ぬれごろも | |

| 音色 | ◎ねいろ △おんしょく | |

| 捏造 | ◎ねつぞう(慣) △でつぞう(本) | |

| 年俸 | ◎ねんぽう ×ねんぼう | |

| 念力 | ◎ねんりき ×ねんりょく | |

| 農作物 | ◎のうさくぶつ ○のうさくもつ | |

| 逃す | ◎のがす ×にがす | |

| 軒先 | ◎のきさき ×けんさき | |

| 軒並み | ◎のきなみ ×けんなみ | |

| 熨斗 | ◎のし ×いと | |

| 野宿 | ◎のじゅく ×のやど、のしゅく | |

| 則る | ◎のっとる ×そくる | |

| 祝詞 | ◎のりと △しゅうし、しゅくし | |

| 暖簾 | ◎のれん ×だんれん | |

| 惚気 | ◎のろけ ×ほれけ | |

| 狼煙 | ◎のろし △ろうえん | |

| 呑気 | ◎のんき ×のみけ | |

| 廃屋 | ◎はいおく ×はいや | |

| 媒介 | ◎ばいかい ×ぼうかい | |

| 排斥 | ◎はいせき ×はいきん | |

| 背反 | ◎はいはん ×せはん | |

| 羽音 | ◎はおと △はねおと | |

| 葉書 | ◎はがき ×ようしょ | |

| 場数 | ◎ばかず ×ばすう、じょうすう | |

| 博士 | ◎はかせ ○はくし | 異なる |

| 育む | ◎はぐくむ ×いくむ | |

| 麦秋 | ◎ばくしゅう △むぎあき | |

| 莫大 | ◎ばくだい ×ぼうだい | |

| 白濁 | ◎はくだく ×はくしょく | |

| 博打 | ◎ばくち ×はくだ | |

| 白地図 | ◎はくちず ×しろちず | |

| 博徒 | ◎ばくと ×はくと | |

| 白灯油 | ◎はくとうゆ ×しろとうゆ | |

| 瀑布 | ◎ばくふ ×ぼうふ | |

| 剥落 | ◎はくらく ×せんらく | |

| 刷毛 | ◎はけ △※さつもう(刷毛機の場合のみ読む) | |

| 方舟 | ◎はこぶね ×ほうしゅう | |

| 端材 | ◎はざい ×たんざい | |

| 狭間 | ◎はざま ×きょうかん | |

| 麻疹 | ◎はしか ○ましん | |

| 梯子 | ◎はしご △ていし | |

| 端折る | ◎はしょる △はしおる | |

| 端数 | ◎はすう ×たんすう | |

| 場末 | ◎ばすえ ×じょうまつ | |

| 斜交い | ◎はすかい ×しゃこうい | |

| 斜向かい | ◎はすむかい ×ななめむかい | |

| 機織り | ◎はたおり ×きおり | |

| 畑作 | ◎はたさく ×はたけさく | |

| 将又 | ◎はたまた ×しょうまた | |

| 傍目 | ◎はため ×そばめ | |

| 破綻 | ◎はたん ×はじょう | |

| 発議 | ◎はつぎ △ほつぎ | |

| 薄給 | ◎はっきゅう ×うすきゅう、はくきゅう | |

| 末子 | ◎ばっし ○まっし △すえこ | |

| 法度 | ◎はっと ×ほうど | |

| 法被 | ◎はっぴ ×ほうひ | |

| 波止場 | ◎はとば ×はしば | |

| 花園 | ◎はなぞの △かえん | 少し異なる |

| 甚だしい | ◎はなはだしい ×かんだしい | |

| 埴生 | ◎はにゅう ×しょくせい | |

| 馬主 | ◎ばぬし ○うまぬし △ばしゅ | |

| 阻む | ◎はばむ ×こばむ | |

| 早合点 | ◎はやがてん △はやがってん ×そうごうてん | |

| 聖林 | ◎ハリウッド ×せいりん | |

| 春雨 | ◎はるさめ △しゅんう | 少し異なる |

| 万策 | ◎ばんさく ×まんさく | |

| 盤石 | ◎ばんじゃく △ばんせき | |

| 繁盛 | ◎はんじょう ×はんせい | |

| 半身 | ◎はんしん ○はんみ | 異なる |

| 帆船 | ◎はんせん △ほぶね ×ほせん | |

| 万全 | ◎ばんぜん ×まんぜん | |

| 伴走 | ◎ばんそう ×はんそう | |

| 飯台 | ◎はんだい ×めしだい | |

| 頒布 | ◎はんぷ ×ぶんぷ | |

| 繁茂 | ◎はんも ×はんぼ | |

| 反目 | ◎はんもく ×はんめ | |

| 汎用 | ◎はんよう ×ぼんよう | |

| 氾濫 | ◎はんらん ×はんかん | |

| 韓流 | ◎はんりゅう ○かんりゅう | |

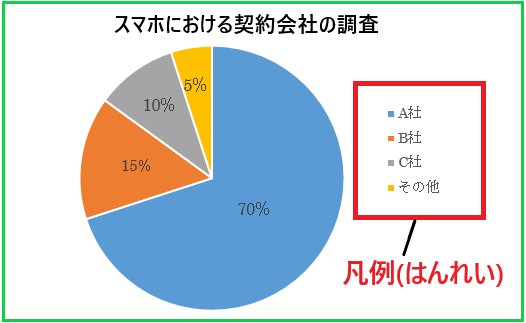

| 凡例 | ◎はんれい ×ぼんれい | |

| 皮革 | ◎ひかく ×ひかわ | |

| 干潟 | ◎ひがた ×かんがた | |

| 率いる | ◎ひきいる ×りついる | |

| 比肩 | ◎ひけん ×ひかた | |

| 氷雨 | ◎ひさめ △ひあめ | |

| 柄杓 | ◎ひしゃく ×えしゃく | |

| 批准 | ◎ひじゅん ×ひすい | |

| 直隠す | ◎ひたかくす ×ちょくかくす | |

| 只管 | ◎ひたすら ×ただかん | |

| 直走る | ◎ひたはしる ○ひたばしる ×ちょくはしる | |

| 直向き | ◎ひたむき ×ちょくむき | |

| 吃驚 | ◎びっくり ○きっきょう | |

| 必定 | ◎ひつじょう ×ひってい | |

| 逼迫 | ◎ひっぱく ×ふくはく | |

| 妃殿下 | ◎ひでんか ×きでんか | |

| 秘湯 | ◎ひとう ×ひゆ | |

| 他人事 | ◎ひとごと(本) △たにんごと(慣) | |

| 人質 | ◎ひとじち ×じんしつ | |

| 人伝 | ◎ひとづて ×にんでん | |

| 為人 | ◎ひととなり ×いにん | |

| 美男子 | ◎びなんし △びだんし | |

| 火の粉 | ◎ひのこ ×ひのこな | |

| 日歩 | ◎ひぶ ×にっぽ | |

| 疲弊 | ◎ひへい ×ひえい | |

| 向日葵 | ◎ひまわり ×こうにちき | |

| 罷免 | ◎ひめん ×のうめん | |

| 干物 | ◎ひもの ×かんぶつ | |

| 白夜 | ◎びゃくや(慣) △はくや(本) | |

| 百般 | ◎ひゃっぱん ×ひゃくはん | |

| 冷奴 | ◎ひややっこ ×れいど、ひややつ | |

| 拍子 | ◎ひょうし ×はくし | |

| 病巣 | ◎びょうそう ×びょうす | |

| 秤量 | ◎ひょうりょう(慣) △しょうりょう(本) | 少し異なる |

| 兵糧 | ◎ひょうろう ×へいりょう | |

| 肥沃 | ◎ひよく ×ひよう | |

| 日和 | ◎ひより、※びより(何かの語の後ろに付く場合のみ) ×にちわ | |

| 日和見 | ◎ひよりみ ×にちわけん | |

| 平底 | ◎ひらぞこ ×へいてい | |

| 平屋 | ◎ひらや ×へいや | |

| 非力 | ◎ひりき ×ひりょく | |

| 蛭子 | ◎ひるこ ○えびす | |

| 歩合 | ◎ぶあい ×ほごう | |

| 吹聴 | ◎ふいちょう ×すいちょう | |

| 風向 | ◎ふうこう ×かざむき | |

| 夫婦 | ◎ふうふ ○めおと | |

| 不壊 | ◎ふえ ×ふかい | |

| 不得手 | ◎ふえて ×ふとくしゅ | |

| 敷衍 | ◎ふえん ×しきこう | |

| 無遠慮 | ◎ぶえんりょ ×むえんりょ | |

| 不穏 | ◎ふおん ×ふいん | |

| 孵化 | ◎ふか ×うか | |

| 賦課 | ◎ふか ×ぶか | |

| 舞楽 | ◎ぶがく ×ぶらく | |

| 俯瞰 | ◎ふかん ×ふけん | |

| 腐朽 | ◎ふきゅう ×ふこう | |

| 不朽 | ◎ふきゅう ×ふくつ | |

| 奉行 | ◎ぶぎょう △ほうこう | 少し異なる |

| 不行跡 | ◎ふぎょうせき ×ふこうせき | |

| 福音 | ◎ふくいん ×ふくおん | |

| 相応しい | ◎ふさわしい ×そうおうしい | |

| 不治 | ◎ふじ ○ふち | |

| 不躾 | ◎ぶしつけ ×ふしつけ | |

| 節目 | ◎ふしめ △せつもく | 少し異なる |

| 不織布 | ◎ふしょくふ ×ふしきふ | |

| 普請 | ◎ふしん ×ふせい | |

| 武神 | ◎ぶしん ×ぶじん | |

| 無粋 | ◎ぶすい ×むすい | |

| 風情 | ◎ふぜい △ふうじょう | 少し異なる |

| 無勢 | ◎ぶぜい △むぜい | |

| 不世出 | ◎ふせいしゅつ ×ふせしゅつ | |

| 敷設 | ◎ふせつ ×しきせつ | |

| 二心 | ◎ふたごころ △にしん、じしん | |

| 二言目 | ◎ふたことめ ×にげんめ | |

| 双葉 | ◎ふたば ×そうよう | |

| 文机 | ◎ふづくえ ○ふみづくえ | |

| 不束 | ◎ふつつか ×ふそく | |

| 不貞寝 | ◎ふてね ×ふていね | |

| 太々しい(太太しい) | ◎ふてぶてしい ×ふとぶとしい | |

| 風土記 | ◎ふどき △ふうどき | |

| 太客 | ◎ふときゃく ×たきゃく | |

| 懐刀 | ◎ふところがたな ×かいとう | |

| 布団 | ◎ふとん ×ふだん | |

| 不如意 | ◎ふにょい ×ふじょい | |

| 赴任 | ◎ふにん ×とにん | |

| 不憫 | ◎ふびん ×ふべん | |

| 吹雪 | ◎ふぶき ×すいせつ | |

| 訃報 | ◎ふほう ×けいほう、とほう | |

| 不問 | ◎ふもん ×ふとい | |

| 不夜城 | ◎ふやじょう ×ふよじょう | |

| 舞踊 | ◎ぶよう ×ぶとう | |

| 不養生 | ◎ふようじょう ×ふようせい | |

| 不埒 | ◎ふらち ×ふしょう | |

| 雰囲気 | ◎ふんいき ×ふいんき | |

| 分割 | ◎ぶんかつ ×ぶんわり | |

| 分岐 | ◎ぶんき ×ぶんぎ | |

| 憤怒 | ◎ふんぬ ○ふんど | |

| 分娩 | ◎ぶんべん ×ぶんめん | |

| 平易 | ◎へいい ×へいえき | |

| 兵役 | ◎へいえき ×へいやく | |

| 平衡 | ◎へいこう ×へいしょう | |

| 米作 | ◎べいさく ×こめさく | |

| 米食 | ◎べいしょく ×こめしょく | |

| 平生 | ◎へいぜい ×へいせい | |

| 辟易 | ◎へきえき ×へきい | |

| 別棟 | ◎べつむね ×べっとう | |

| 反吐 | ◎へど ×はんと | |

| 便宜 | ◎べんぎ ×びんせん、べんせん | |

| 変遷 | ◎へんせん ×へんかん | |

| 偏重 | ◎へんちょう ×へんじゅう | |

| 返戻 | ◎へんれい ×へんるい | |

| 母音 | ◎ぼいん △ぼおん | |

| 包含 | ◎ほうがん ×ほうごう | |

| 幇助 | ◎ほうじょ ×ふうじょ | |

| 冒涜 | ◎ぼうとく ×ぼうばい | |

| 鬼灯 | ◎ほおずき ×きとう | |

| 朗らか | ◎ほがらか ×ろうらか | |

| 墨汁 | ◎ぼくじゅう ×すみじる、ぼくじる | |

| 朴訥 | ◎ぼくとつ ×ぼくのう | |

| 黒子 | ◎ほくろ ○くろこ △くろご、こくし | 異なる |

| 反故 | ◎ほご ×はんこ | |

| 矛先 | ◎ほこさき ×よせん | |

| 綻びる | ◎ほころびる ×ほろびる | |

| 木剣 | ◎ぼっけん ×もっけん | |

| 発疹 | ◎ほっしん ○はっしん | |

| 欲する | ◎ほっする ×よくする | |

| 発足 | ◎ほっそく(慣) △はっそく(本) | |

| 発端 | ◎ほったん △はったん | |

| 補填 | ◎ほてん ×ほしん | |

| 洞穴 | ◎ほらあな ○どうけつ | |

| 翻意 | ◎ほんい ×はんい | |

| 本望 | ◎ほんもう ×ほんぼう | |

| 凡庸 | ◎ぼんよう ×はんよう | |

| 本玲 | ◎ほんれい ×ほんりん | |

| 翻弄 | ◎ほんろう ×はんろう | |

| 邁進 | ◎まいしん ×まんしん | |

| 埋没 | ◎まいぼつ ×りぼつ | |

| 勾玉 | ◎まがたま ×まがだま、こうぎょく | |

| 蒔絵 | ◎まきえ ×ときえ | |

| 幕間 | ◎まくあい ×まくま | |

| 益々(益益) | ◎ますます ×えきえき | |

| 末裔 | ◎まつえい △ばつえい ×まっしょう | |

| 末期 | ◎まっき ○まつご | 異なる |

| 末日 | ◎まつじつ ×まつび | |

| 全う | ◎まっとう ×すべう | |

| 眼差し | ◎まなざし ×めざし | |

| 愛弟子 | ◎まなでし ×あいでし | |

| 愛娘 | ◎まなむすめ ×あいむすめ | |

| 免れる | ◎まぬがれる(慣) ○まぬかれる(本) | |

| 真昼時 | ◎まひるどき ×まひるじ | |

| 目深 | ◎まぶか △めぶか | |

| 継子 | ◎ままこ ○けいし ×つぐこ | 少し異なる |

| 継母 | ◎ままはは △けいぼ | |

| 魔除け | ◎まよけ ×まじょけ | |

| 真綿 | ◎まわた ×しんめん | |

| 満悦 | ◎まんえつ ×まんせつ | |

| 蔓延 | ◎まんえん ×まんえい | |

| 饅頭 | ◎まんじゅう △まんとう | |

| 万灯 | ◎まんどう ×まんとう | |

| 満帆 | ◎まんぱん ×まんぽ | |

| 見栄 | ◎みえ ×みえい、けんえい | |

| 身重 | ◎みおも ×しんじゅう | |

| 神酒 | ◎みき △しんしゅ | |

| 三行半 | ◎みくだりはん ×さんぎょうはん | |

| 眉間 | ◎みけん △びかん、まゆあい | |

| 巫女 | ◎みこ △ふじょ | |

| 神輿 | ◎みこし △しんよ ×しんこう | |

| 見境 | ◎みさかい ×けんきょう | |

| 実生 | ◎みしょう ×じっせい | |

| 微塵 | ◎みじん △びじん | 少し異なる |

| 未曾有 | ◎みぞう(慣) △みぞうう(本) ×みぞうゆう | |

| 鳩尾 | ◎みぞおち △はとお、きゅうび | |

| 三十路 | ◎みそじ ×さんじゅうろ | |

| 身丈 | ◎みたけ ×しんじょう | |

| 御霊 | ◎みたま △ごりょう | |

| 道標 | ◎みちしるべ ○どうひょう | 少し異なる |

| 道端 | ◎みちばた ×どうたん | |

| 見惚れる | ◎みとれる △みほれる | |

| 身形 | ◎みなり ×しんけい | |

| 未聞 | ◎みもん ×みぶん | |

| 土産 | ◎みやげ △どさん | |

| 明星 | ◎みょうじょう △あかほし、あかぼし | 少し異なる |

| 名代 | ◎みょうだい △なだい、なしろ | 異なる |

| 名利 | ◎みょうり △めいり | |

| 明朝体 | ◎みんちょうたい ×めいちょうたい | |

| 百足 | ◎ムカデ △ひゃくそく | |

| 無垢 | ◎むく ×むこう | |

| 報いる | ◎むくいる ×ほういる | |

| 無地 | ◎むじ ×むち | |

| 虫酸 | ◎むしず ×むしさん、ちゅうさん | |

| 矛盾 | ◎むじゅん ×よじゅん、ほこたて | |

| 謀反 | ◎むほん ×ぼうはん | |

| 村八分 | ◎むらはちぶ ×むらはちぶん | |

| 無理強い | ◎むりじい ×むりつよい、むりづよい | |

| 名家 | ◎めいか ×めいけ | |

| 名刹 | ◎めいさつ ×めいせつ | |

| 酩酊 | ◎めいてい ×めいちょう | |

| 目頭 | ◎めがしら ×もくとう | |

| 眼鏡 | ◎めがね ○がんきょう | 少し異なる |

| 女神 | ◎めがみ △じょしん、おんながみ | |

| 目利き | ◎めきき ×めりき | |

| 馬頭 | ◎めず ×ばとう | |

| 愛でる | ◎めでる ×まなでる | |

| 目処 | ◎めど ×もくしょ | |

| 目眩 | ◎めまい ×もくげん | |

| 面子 | ◎めんこ、めんつ | 異なる |

| 面目 | ◎めんぼく、めんもく | 少し異なる |

| 綿毛布 | ◎めんもうふ ×わたもうふ | |

| 亡者 | ◎もうじゃ ×ぼうしゃ | |

| 妄執 | ◎もうしゅう ×もうしつ | |

| 猛省 | ◎もうせい ×もうしょう | |

| 毛筆 | ◎もうひつ ×けふで | |

| 耄碌 | ◎もうろく ×ろうろく | |

| 土竜 | ◎もぐら △どりゅう | |

| 目論見 | ◎もくろみ ×もくろんみ | |

| 猛者 | ◎もさ ×もうじゃ | |

| 喪主 | ◎もしゅ △そうしゅ ×もぬし | |

| 百舌 | ◎もず ×ひゃくぜつ | |

| 悶える | ◎もだえる ×もえる | |

| 喪中 | ◎もちゅう ×もなか、そうちゅう | |

| 以て | ◎もって ×いて | |

| 専ら | ◎もっぱら ×せんら | |

| 基づく | ◎もとづく ×きづく | |

| 物臭 | ◎ものぐさ ×ぶっしゅう | |

| 物の怪 | ◎もののけ ×もののかい | |

| 最早 | ◎もはや ×さいはや、さいそう | |

| 喪服 | ◎もふく △そうふく | |

| 紅葉 | ◎もみじ ○こうよう | 少し異なる |

| 木綿 | ◎もめん △きわた | 少し異なる |

| 股引 | ◎ももひき ×またひき | |

| 門戸 | ◎もんこ ×もんと | |

| 文言 | ◎もんごん △ぶんげん | 少し異なる |

| 文殊 | ◎もんじゅ ×ぶんしゅ | |

| 問答 | ◎もんどう ×もんとう | |

| 門扉 | ◎もんぴ ×もんとびら | |

| 八百長 | ◎やおちょう ×はっぴゃくや | |

| 矢面 | ◎やおもて ×やめん | |

| 八百屋 | ◎やおや ×はっぴゃくや | |

| 約定 | ◎やくじょう ×やくてい | |

| 薬湯 | ◎やくとう ○くすりゆ ×やくゆ | 少し異なる |

| 自棄 | ◎やけ ○じき | |

| 火傷 | ◎やけど △かしょう | 少し異なる |

| 玄孫 | ◎やしゃご △げんそん | |

| 約款 | ◎やっかん ×やくぎ | |

| 柔肌 | ◎やわはだ ×にゅうはだ | |

| 遺言 | ◎ゆいごん ○いごん | 少し異なる |

| 由緒 | ◎ゆいしょ(慣) △ゆしょ(本) | |

| 結納 | ◎ゆいのう ×けつのう | |

| 幽谷 | ◎ゆうこく ×ゆうたに、ゆうや | |

| 湧水 | ◎ゆうすい ×わきみず | |

| 融通 | ◎ゆうずう ×ゆうつう | |

| 遊説 | ◎ゆうぜい ×ゆうせつ、ゆうぜつ | |

| 夕立 | ◎ゆうだち ×ゆうりつ | |

| 猶予 | ◎ゆうよ ×せいよ | |

| 所以 | ◎ゆえん ×しょい | |

| 浴衣 | ◎ゆかた △よくい | |

| 所縁 | ◎ゆかり △しょえん | |

| 行方 | ◎ゆくえ ×こうほう | |

| 遊山 | ◎ゆさん ×ゆうさん、ゆうざん | |

| 委ねる | ◎ゆだねる ×いねる | |

| 弓形 | ◎ゆみなり ○ゆみがた △きゅうけい | 少し異なる |

| 百合 | ◎ゆり △ひゃくごう | 異なる |

| 窯業 | ◎ようぎょう ×かまぎょう | |

| 要綱 | ◎ようこう ×ようもう | |

| 養生 | ◎ようじょう ×ようせい | |

| 容体 | ◎ようだい △ようたい | |

| 葉脈 | ◎ようみゃく ×はみゃく | |

| 漸く | ◎ようやく ×しばらく | |

| 翌月 | ◎よくげつ ○よくつき ×よくづき | |

| 翌年 | ◎よくねん ○よくとし | |

| 良し悪し | ◎よしあし △よしわるし | |

| 寄席 | ◎よせ ×よせき、よりせき | |

| 他所 | ◎よそ ○たしょ | 少し異なる |

| 黄泉 | ◎よみ △こうせん | 少し異なる |

| 宵宮 | ◎よみや ○よいみや | |

| 世論 | ◎よろん(本) ○せろん(慣) | |

| 弱音 | ◎よわね ○じゃくおん | 異なる |

| 礼賛 | ◎らいさん ×れいさん | |

| 烙印 | ◎らくいん ×かくいん | |

| 落丁 | ◎らくちょう ×らくてい | |

| 乱高下 | ◎らんこうげ ×らんこうか | |

| 乱世 | ◎らんせ(慣) ○らんせい(本) | |

| 乱丁 | ◎らんちょう ×らんてい | |

| 梨園 | ◎りえん ×なしえん | |

| 罹患 | ◎りかん ×らかん | |

| 履行 | ◎りこう ×ふくぎょう | |

| 利鞘 | ◎りざや ×りしょう | |

| 履修 | ◎りしゅう ×ふくしゅう | |

| 律儀 | ◎りちぎ △りつぎ | |

| 立礼 | ◎りつれい、りゅうれい | 異なる |

| 流行 | ◎りゅうこう ○はやり | |

| 流涎 | ◎りゅうぜん △りゅうえん、りゅうせん | |

| 料簡 | ◎りょうけん ×りょうかん | |

| 漁師 | ◎りょうし ×ぎょし | |

| 両端 | ◎りょうたん ○りょうはし △りょうはじ | 少し異なる |

| 旅客 | ◎りょかく △りょきゃく | |

| 旅客機 | ◎りょかっき ○りょかくき | |

| 緑豆 | ◎りょくとう △りょくず | |

| 緑化 | ◎りょっか ○りょくか | |

| 履歴 | ◎りれき ×ふくれき | |

| 稟議 | ◎りんぎ △ひんぎ | |

| 臨終 | ◎りんじゅう ×りんしゅう | |

| 類似 | ◎るいじ ×るいに | |

| 留守 | ◎るす ×りゅうしゅ | |

| 流布 | ◎るふ ×りゅうふ | |

| 流浪 | ◎るろう ×りゅうろう | |

| 冷汗 | ◎れいかん ○ひやあせ | |

| 零細 | ◎れいさい ×ぜろさい | |

| 黎明期 | ◎れいめいき ×そうめいき | |

| 廉価 | ◎れんか ×けんか | |

| 蓮華 | ◎れんげ ×れんか | |

| 漏洩 | ◎ろうえい(慣) △ろうせつ(本) | |

| 老獪 | ◎ろうかい ×ろうこう | |

| 楼閣 | ◎ろうかく ×おうかく | |

| 老朽 | ◎ろうきゅう ×ろうこう | |

| 労組 | ◎ろうそ △ろうくみ | |

| 路傍 | ◎ろぼう ×ろばた | |

| 歪曲 | ◎わいきょく ×わんきょく | |

| 矮小 | ◎わいしょう ×いしょう | |

| 賄賂 | ◎わいろ ×ゆうろ | |

| 若布 | ◎わかめ ×わかふ | |

| 若人 | ◎わこうど △わかうど、わかびと | |

| 山葵 | ◎わさび ×やまあおい | |

| 業物 | ◎わざもの ×ぎょうぶつ | |

| 早生 | ◎わせ △そうせい | 少し異なる |

| 腕白 | ◎わんぱく ×うでじろ |

読み間違えやすい漢字

※1:漢字の読み方(読み方が複数ある場合など)を判別しやすいように、記号(◎、○、△、×)で表しており、以下のような表記の仕方をしています。

◎:正しい読み方(一般的によく使われる)

○:正しい読み方(◎の読み方よりは使われる頻度が少ない)

△:正しい読み方(ほとんど使われることがない)

×:誤った読み方

※2:慣用読みがある場合、その漢字の本来の読み方には(本)、慣用読みには(慣)の表記をしています。

(慣用読みとは、”本来の読み方ではない誤った読み方が一般的に広く定着し、その誤った読み方についても正しい読み方となったもの”を意味します)

↓ア行~

【合議】

◎:あいぎ、ごうぎ

「あいぎ」と読むと”(官公庁で)ある一定の決裁について、他の関係する部署・課の了解を得ること”の意味。

決裁(けっさい)というのは、”権限を持っている上位者(責任者)が、部下の提出した案の可否を決めること”です。

つまり合議(あいぎ)とは、”(官公庁において)部下の提出した案が承認できるかどうかを、他の関係する部署・課に了解を得て確認すること”を意味します。

「ごうぎ」と読むと”2人以上の者が集まって協議すること/(民間で)ある一定の決裁について、他の関係する部署・課の了解を得ること”の意味。

後者の意味は、官公庁(あいぎ)か、民間(ごうぎ)かで読み方が異なるため注意が必要です。

【愛顧】

◎:あいこ

×:あいそ

愛顧は”(商人などを)目をかけ引き立てること”の意味。

引き立てられる側(つまり商人側)から言う語で、「御愛顧(ごあいこ)」の形で用いられることが多いです。

【相席】

◎:あいせき

×:そうせき

相席は”飲食店などで、知らない人と同じ席につくこと”の意味。

【哀惜】

◎:あいせき

×:あいしゃく

哀惜は”人の死などを悲しみ惜しむこと”の意味。

【愛想】

◎:あいそ

△:あいそう

愛想は”人に対する応対の仕方のこと/人に寄せる好意のこと/飲食店などの勘定(かんじょう)のこと”の意味。

【哀悼】

◎:あいとう

×:あいたく

哀悼は”人の死を悲しみ悼(いた)むこと”の意味。

【生憎】

◎:あいにく

×:しょうぞう

生憎は”期待や目的にそわない状況になって、残念な様子のこと/相手の期待が外れたことをからかって言う語”の意味。

【相反する】

◎:あいはんする

×:そうはんする

相反するは”互いに反対の関係にあること。対立していること”の意味。

”相反”という言葉のみだと、「そうはん」としか読むことができないため注意が必要です。

【愛猫】

◎:あいびょう

×:あいねこ

愛猫は”可愛がっている猫のこと”の意味。

【阿吽】

◎:あうん

×:あぎゅう

阿吽は”最初と最後のこと/吐く息と吸う息のこと/寺院の山門の両側にある仁王(におう)や狛犬(こまいぬ)などの姿のこと”の意味。

「寺院の山門の両側にある仁王や狛犬などの姿のこと」というのは、

”一対の像のうち、一方が口を開き(阿)、もう一方が口を閉じ(吽)ている姿のこと”を指します。

(「阿(あ)」は口を開いて出す音のことで、「吽(うん)」は口を閉じて出す音のこと)

【灰汁】

◎:あく

×:はいじる、はいじゅう

灰汁は下記のような意味。

- 灰を浸した水の上澄み液のこと

- 植物に含まれる苦みや渋みのもとになる成分のこと

- 肉などを煮たときに、煮汁の表面に浮き出る灰色に濁ったもの

- 人の性質や文章など、その人のなじみにくい個性のこと

【悪行】

◎:あくぎょう

△:あっこう

悪行は”悪い行いのこと”の意味。

【欠伸】

◎:あくび

×:けっしん

欠伸は”疲労・退屈・眠気などによって、自然に口が大きく開いて行われる呼吸運動のこと”の意味。

【悪名】

◎:あくみょう

△:あくめい

悪名は”悪い噂(うわさ)。悪い評判のこと”の意味。

【胡坐】

◎:あぐら

△:こざ

胡坐は”両足を組んで座ること。また、その座り方のこと”の意味。

【悪霊】

◎:あくりょう

△:あくれい

悪霊は”人に祟(たた)りをする霊魂のこと”の意味。

【挙句】

◎:あげく

×:きょく

挙句は”連歌・連句の最後の七・七の句のこと/(転じて)終わり。結局”の意味。

【阿漕】

◎:あこぎ

×:あそう

阿漕は”貪欲(どんよく)で無情なこと”の意味。

【朝夕】

◎:あさゆう

○:ちょうせき

「あさゆう」と読むと”朝と夕方のこと/いつも。常に”の意味。

「ちょうせき」と読むと”朝と夕方のこと/いつも。常に/朝と晩の食事のこと”の意味。

【悪しき】

◎:あしき

×:あくしき

悪しきは”悪いこと。良くないこと”の意味。

【紫陽花】

◎:あじさい

△:しようか

紫陽花は”ユキノシタ科の高さ1m~1.5mの落葉低木のこと”の意味。

【与る】

◎:あずかる

×:あたえる

与るは”物事に関係すること/分け前をもらうこと/目上の人から好意や恩恵を受けること”の意味。

【彼処】

◎:あそこ

△:かしこ

「あそこ」と読むと”あの場所。例の場所のこと/あのような程度。あれほど”の意味。

「かしこ」と読むと”話し手・聞き手の両方から離れた場所を指し示す語のこと”の意味。

【徒となる】

◎:あだとなる

×:ととなる

徒となるは”無駄になること/儚(はかな)くて脆(もろ)いこと/役に立たないこと/虚しいこと”の意味。

【渾名】

◎:あだな

△:こんめい

×:きめい

渾名は”本名とは別に、その人の特徴(容姿・性質)などによって付けられた名のこと”の意味。

ニックネームは”親しみを込めた肯定的なもの”なのに対して、渾名は”親しみを込めた肯定的なものからバカにするようなもの”も含めて使われる言葉になります。

【呆気】

◎:あっけ

×:ほうけ

呆気は”(呆気にとられるの形で)意外なことに出会い、驚き呆(あき)れた状態のこと/(呆気ないの形で)予想に反して簡単に行われる様子。物足りなさの残る様子のこと”の意味。

【斡旋】

◎:あっせん

×:かんせん

斡旋は”間に入って、両者がうまくいくように取り計らうこと/ある物や人を、求める人に紹介すること”の意味。

【天晴】

◎:あっぱれ

×:てんはれ

天晴は”感心するほど見事な様子のこと/人の行為を褒め称えるときに発する語のこと”の意味。

【軋轢】

◎:あつれき

×:きれき

軋轢は”仲が悪くなること”の意味。

【艶姿】

◎:あですがた

○:えんし

艶姿は”女性の艶(あで)やかで美しい姿のこと”の意味。

【強ち】

◎:あながち

×:きょうち

強ちは”必ずしも/あまりに強引。身勝手であるさま/必要以上に”の意味。

【貴方】

◎:あなた

△:きほう

「あなた」と読むと”立場が同等以下の人を敬っていう語のこと/夫婦間で妻が夫のことを呼ぶ語のこと”の意味。

「貴方(あなた)」というのは、本来は身分の高い人を呼ぶときに使われていましたが、

現在では言葉の意味も変わったため、”目上の人には使えない”ので注意が必要です。

「きほう」と読むと”男性が立場が同等の相手を敬っていう語”の意味。

【家鴨】

◎:あひる

×:いえがも

家鴨は”カモ科の鳥のこと”の意味。

家鴨はマガモを家畜として飼いならし改良した品種で、翼が小さく飛ぶことはできません。

【脂汗】

◎:あぶらあせ

×:しかん

脂汗は”苦しいときなどに滲(にじ)み出る、べたつくような汗のこと”の意味。

【海女】

◎:あま

×:かいじょ

海女は”海に潜って貝・海藻などをとることを職業としている女性のこと”の意味。

【数多】

◎:あまた

△:すうた

数多は”数の多いこと。たくさん”の意味。

【雨露】

◎:あめつゆ

○:うろ

「あめつゆ」と読むと”雨と露(つゆ)のこと”の意味。

「うろ」と読むと”雨と露のこと/大きな恩恵のこと”の意味。

【粗方】

◎:あらかた

×:そほう

粗方は”ほぼ全部。おおよそ。だいたい”の意味。

【非ず】

◎:あらず

×:ひず

非ずは”そうではない。違う”の意味。

例えば「無きにしも非ず」は”ないわけではない。少しはある”という意味で、「人にして人に非ず」は”人でありながら人ではない”という意味です。

「人でありながら人ではない」というのは、”人間でありながら人間らしい情を持っていない(つまり残忍・冷酷)”のような意味で使われることがほとんどです。

【粗筋】

◎:あらすじ

×:そきん

粗筋は”小説・演劇・話などのだいたいの内容。概略のこと”の意味。

【粗利益】

◎:あらりえき

×:そりえき

粗利益は”売上高から売上原価を差し引いた利益のこと(経費などは差し引かれていない)”の意味。

つまり「粗利益 = 売上高 ー 売上原価」となります。

【著す】

◎:あらわす

×:ちょす

著すは”書物を書いて世に出すこと。著作すること”の意味。

【あり得る】

◎:ありうる(本)

○:ありえる(慣)

あり得るは”可能性がある。あっても(起きても)不思議ではない”の意味。

【在処】

◎:ありか

×:ざいしょ

在処は”物などがある所のこと。また、人などがいる所のこと”の意味。

【淡雪】

◎:あわゆき

×:たんせつ

淡雪は”薄く降り積もった、やわらかで消えやすい雪のこと”の意味。

【行脚】

◎:あんぎゃ

×:ぎょうきゃく

行脚は”僧が諸国を巡って修行すること/各地を巡り歩くこと”の意味。

【杏子】

◎:あんず

×:あんこ

杏子は”バラ科の落葉高木のこと。また、その果実のこと”の意味。

【安堵】

◎:あんど

×:あんちょ

安堵は”安心すること”の意味。

【行灯】

◎:あんどん

×:ぎょうとう

行灯は”木や竹などの枠に紙を貼り、その中に油皿を置いて火をともす照明具のこと”の意味。

「あんどん」はもともと持ち運ぶためのものであったため、「あんどん」に”行灯”という漢字が当てられました。

ですがその後に「提灯(ちょうちん)」ができたので、行灯は据置(すえおき)用、提灯は携行(けいこう)用として使用されるようになりました。

【安穏】

◎:あんのん

△:あんおん

安穏は”何事もなく穏(おだ)やかなこと”の意味。

【塩梅】

◎:あんばい

△:えんばい

「あんばい」は”程よく物事を処理すること/物事の具合のこと/体の調子のこと/料理の味加減のこと”の意味。

「えんばい」は”調味に使う塩と梅酢のこと/料理の味加減のこと”の意味。

【許嫁】

◎:いいなずけ

△:きょか

許嫁は”幼いときから、双方の親が婚約を結んでおくこと。また、その当人同士のこと/結婚の約束をしている相手のこと”の意味。

【家路】

◎:いえじ

×:かろ

家路は”家に帰る道。帰り道のこと”の意味。

【硫黄】

◎:いおう

×:りゅうおう

硫黄は”非金属元素の1つで、黄色で脆(もろ)い結晶のこと”の意味。

硫黄の原子番号は16番・元素記号は「S」で表され、空気中で熱すると青白い炎を出して燃え、二酸化硫黄になります。

【烏賊】

◎:イカ

×:とりぞく、からすぞく

烏賊の「烏(からす)」という字は、「鳥(とり)」という字によく似ているため注意が必要です。

烏賊は”コウイカ目とツツイカ目の頭足類の総称のこと”の意味。

【如何】

◎:いかが、いかん

「いかが」と読むと”相手の気持ちや意見をたずねる語/相手に呼びかけ、勧める語/疑いや、あまり賛成できないという気持ちを表す語”の意味。

「いかん」と読むと”事の次第のこと/どのように。どうであるか”の意味。

【如何様】

◎:いかさま

○:いかよう

「いかさま」と読むと”偽物。いんちき/なるほど。いかにも。その通り”の意味。

「いかよう」と読むと”どんなふう。どのよう”の意味。

【鋳型】

◎:いがた

×:ちゅうがた

鋳型は”鋳物(いもの)を作るために、溶かした金属を流し込む型のこと”の意味。

【閾値】

◎:いきち

○:しきいち

閾値は”動作・内容などが変化する境目となる値のこと/ある作用が加わったときに、生物が刺激を感じる最小の値のこと”の意味。

一般的には閾値は「いきち」と読まれることが多いですが、生物学などの分野では「いきち」、工学関連の分野では「しきいち」と読まれることが多いです

【異形】

◎:いぎょう

○:いけい

「いぎょう」と読むと”普通とは違った怪しい姿・形をしていること”の意味。

「いけい」と読むと”普通とは違った形のこと”の意味。

【幾重】

◎:いくえ

×:いくじゅう

幾重は”いくつか重なっていること。多く重なっていること”の意味。

【意気地】

◎:いくじ

△:いきじ

意気地は”物事をやり抜こうとする気力。また、自分の考えを通そうとする気力のこと”の意味。

【幾何】

◎:いくばく

△:きか

×:きなん

「いくばく」は幾何の他に”幾許”と書き表されることもあります。

「いくばく」は”数量・程度が不明であることを表す/(”幾何か”の形で)わずか。少し/(”幾何も”の形で)数量・程度が多くないこと”の意味。

「きか」は”幾何学(きかがく)の略のこと”の意味。

幾何学というのは、”物の形・大きさ・位置など、空間に関する性質を研究する数学の部門のひとつ”です。

【十六夜】

◎:いざよい

○:じゅうろくや

十六夜は”陰暦(旧暦)における16日の夜のこと。また、陰暦16日の夜に見える月のこと”の意味。

【漁火】

◎:いさりび

△:ぎょか

漁火は”夜に魚を誘うために漁船で焚(た)く火のこと”の意味。

【石工】

◎:いしく

△:せっこう

石工は”石を切り出したり、石を刻んで細工をする職人のこと”の意味。

【委嘱】

◎:いしょく

×:いぞく

委嘱は”仕事などを部外の人に委(ゆだ)ね頼むこと”の意味。

【椅子】

◎:いす

×:きし

椅子は”腰を掛ける道具のこと/地位のこと”の意味。

後者の意味は例えば、「幹部の椅子を狙っている」のような使い方で用いられます。

【何れ】

◎:いずれ

×:なんれ

何れは”どれ。どちら。どっち/どういう成り行きになるとしても。どっちみち/いつとははっきり言えないが、近いうちに。そのうちに”の意味。

【居候】

◎:いそうろう

×:いこう

居候は”他人の家に無償で同居させてもらい、食べさせてもらうこと。また、その人のこと”の意味。

【勤しむ】

◎:いそしむ

×:つつしむ

「つつしむ」というのは、”慎む(抑制の意)・謹む(かしこまるの意)”と書き表されるため注意が必要です。

勤しむは”一生懸命に物事を行うこと。励むこと”の意味。

【異存】

◎:いぞん

×:いそん

異存は”ある考えとは違った考えのこと。また、反対の意見や、不服な気持ちのこと”の意味。

【依存】

◎:いぞん(慣)

○:いそん(本)

依存は”他に頼って存在していること”の意味。

【幼気】

◎:いたいけ

×:ようき

「ようき」というのは、”陽気”と書き表されるため注意が必要です。

幼気は”幼くて(または小さくて)、かわいらしい様子のこと/子供などの痛々しく、いじらしい様子のこと”の意味。

「いじらしい」というのは、”かわいそうな様子。哀れで同情したくなる感じ。可憐な様子”などを表している言葉です。

【甚く】

◎:いたく

×:かんく

甚くは”甚(はなは)だしく。非常に”の意味。

【居丈高】

◎:いたけだか

×:いじょうこう

居丈高は”人を威圧するような態度をとるさま/座ったときの背が高いこと”の意味。

ちなみに前者の意味を用いるときは、「威丈高(いたけだか)」と表記されることもあります。

【悪戯】

◎:いたずら

△:あくぎ

「いたずら」と読むと”人が困るような悪さをすること。また、そのさま/自分の行為を謙遜(けんそん)していう語”の意味。

一般的には前者の意味で用いられることがほとんどです。

「あくぎ」と読むと”人が困るような悪さをすること。また、そのさま”の意味。

【一応】

◎:いちおう

×:いちよう

一応は”完全ではないが、一通り。とりあえず。ひとまず”の意味。

【一日の長】

◎:いちじつのちょう

×:いちにちのちょう

一日の長は”少し年上であること/経験や技術が他より少し優れていること”の意味。

【一途】

◎:いちず、いっと

「いちず」は”ひたむきなこと。ひとすじ”の意味。

例えば「彼を一途(いちず)に思い続ける」のように用いられます。

「いっと」は”ひとすじの道。一つの方向”の意味。

例えば「減少の一途(いっと)をたどる/発展の一途(いっと)をたどる」のように用いられます。

【一段落】

◎:いちだんらく(本)

○:ひとだんらく(慣)

一段落は”1つの段落のこと/物事に一応の区切りがつくこと”の意味。

【一見】

◎:いっけん

○:いちげん

「いっけん」と読むと”一度見ること。ちょっと見ること”の意味。

「いちげん」と読むと”料亭・料理屋などで、客として初めてその店に来ること”の意味。

「一見(いちげん)さんお断り」という紙が貼られている店がありますが、これはその店の常連さんなど、誰かに紹介してもらった場合などに入店できる形式のものになります。

【一切】

◎:いっさい

△:いっせつ

一切は”すべてのこと/(あとに打ち消しの語を伴って)全然。まったく”の意味。

後者の意味は例えば、「そのことについて私は一切知らない」のように用いられます。

【一夕】

◎:いっせき

×:いちゆう

一夕は”一晩。一夜のこと/ある夜。ある晩のこと”の意味。

【一足飛び】

◎:いっそくとび

×:ひとあしとび

一足飛び”両足を揃えて飛ぶこと/目的の地点まで一気に移動すること/一定の順序をふまないで、一気に飛び越えること”の意味。

【一対】

◎:いっつい

×:いったい

一対は”2つで1組になっているもの”の意味。

【意図】

◎:いと

×:いず

意図は”考えていること/何かをしようとすること”の意味。

【居所】

◎:いどころ

○:きょしょ

「いどころ」と読むと”居る場所のこと”の意味。

「きょしょ」と読むと”住んでいる場所のこと/生活の本拠ではないが、一定期間継続して住んでいる場所のこと”の意味。

【田舎】

◎:いなか

△:でんしゃ

田舎は”都会から離れたところ。地方のこと/生まれ故郷のこと”の意味。

【稲荷】

◎:いなり

×:いねに

稲荷は下記のような意味。

- 五穀を司る神である宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)のこと

- 倉稲魂神を祭った、稲荷神社のこと。または総本社の伏見稲荷のこと

- キツネのこと(宇迦之御魂神の使いであると信じられていることから)

- 油揚げのこと(キツネの好物とされたことから)

- 稲荷鮨(いなりずし)の略称のこと

宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)は、別名として「倉稲魂命(うかのみたまのみこと)」とも呼ばれています。

ちなみにお稲荷さんやお稲荷様という言葉が指しているのは、”五穀を司る神である宇迦之御魂神”のことを指しています。

(稲荷鮨のことを「おいなりさん」と呼ぶことも多いです)

あくまでもキツネは宇迦之御魂神(お稲荷様)の使いというだけで、お稲荷さんやお稲荷様のことではないので注意が必要です。

【茨城】

◎:いばらき

×:いばらぎ

茨城は”関東地方北東部の太平洋側にある県。茨城県のこと”の意味。

【息吹】

◎:いぶき

×:そくすい

息吹は”息を吹くこと。息づかい/活動の気配。生き生きとした気力のこと”の意味。

【今際】

◎:いまわ

×:いまぎわ

今際は”死ぬ時。最期(さいご)のこと”の意味。

【異名】

◎:いみょう

△:いめい

異名は”本当の名称以外の名。別名のこと/渾名(あだな)のこと”の意味。

【否応】

◎:いやおう

×:ひおう

否応は”不承知と承知のこと”の意味。

例えば「否応なしに決められる」であれば、”不承知か承知かを聞かずに、勝手に物事を決められる”という意味になります。

【意訳】

◎:いやく

×:いわけ

意訳は”原文の一語一語にとらわれずに、全体の意味やニュアンスをくみ取って翻訳(ほんやく)すること”の意味。

【嫌気】

◎:いやけ

○:けんき

△:いやき

「いやけ」と読むと”嫌だと思う気持ちのこと”の意味。

「けんき」と読むと”生物学で、呼吸に酸素を必要としないこと”の意味。

ただ嫌気を「けんき」と読むときは単体で使われることは少なく、

”嫌気性(けんきせい)”のように性質を表すときに使われることがほとんどです。

「いやき」と読むと”嫌だと思う気持ちのこと/株の相場が思う通りに動かず、人気が落ちること”の意味。

【入用】

◎:いりよう

△:にゅうよう

入用は”用事のために必要なこと/必要な費用のこと”の意味。

【海豚】

◎:イルカ

×:うみぶた

海豚は”クジラ目の哺乳(ほにゅう)類のうち、小型のハクジラ類の総称のこと”の意味。

ちなみに海豚(イルカ)の体長は約1~5メートルとされていて、

5メートルを超える体長のものは一般的に「クジラ」と呼ばれています。

【刺青】

◎:いれずみ

○:しせい

刺青は”皮膚に針や小刀などで傷をつけて墨などを入れ、文字・絵・模様などを描くこと。また、その彫り物のこと”の意味。

刺青は「入れ墨(いれずみ)」や「タトゥー」と呼ばれることもありますが、刺青・入れ墨・タトゥーはどれも指している意味は同じです。

タトゥー(Tattoo)は刺青(または入れ墨)を英語表記したものになります。

【色艶】

◎:いろつや

×:しきえん

色艶は”光沢(こうたく)のある色合い。特に、肌の色と艶(つや)のこと/話や文章に付加される面白味のこと/話や態度に感じられる愛想(あいそ)のこと”の意味。

【所謂】

◎:いわゆる

×:しょせん

「しょせん」というのは、”所詮”と書き表されるため注意が必要です。

所謂は”世間一般に言われる。俗に言うところの”の意味。

【員数】

◎:いんずう

△:いんすう

員数は”人や物の数のこと。特に、ある枠内の一定の数のこと”の意味。

【引率】

◎:いんそつ

×:いんりつ

引率は”引き連れること”の意味。

【因縁】

◎:いんねん

△:いんえん

因縁は下記のような意味です。

- (仏語)物事が生じる直接の力である因と、それを助ける間接の条件である縁のこと

- 定められた運命。宿命のこと

- 以前からの関係。所縁(ゆかり)のこと

- 物事の起こり。由来のこと

- 言いがかりのこと

【初産】

◎:ういざん

○:しょさん

△:しょざん、はつざん

初産は”初めて子供を出産すること”の意味。

【初陣】

◎:ういじん

×:しょじん

初陣は”初めて戦場に出ること/初めて試合・競技に出ること”の意味。

【外郎】

◎:ういろう

×:がいろう

※上は外郎の写真

外郎は”米の粉に水・砂糖などを加えて蒸したお菓子のこと”の意味。

外郎は名古屋・山口・伊勢などの名物として知られています

【氏神】

◎:うじがみ

×:ししん

氏神は”その地域で守護神として祀られている神のこと/一族の祖先として祀られている神のこと”の意味。

【薄刃】

◎:うすば

×:はくじん

薄刃は”刃物(はもの)の刃の薄いこと。また、その刃物のこと」”の意味。

【泡沫】

◎:うたかた

○:ほうまつ

泡沫は”水に浮かぶ泡のこと/水に浮かぶ泡のように、消えやすく儚(はかな)いもののたとえ”の意味。

【疑る】

◎:うたぐる

×:うたがる

疑るは”怪しいと思うこと。疑うこと”の意味。

【団扇】

◎:うちわ

△:だんせん

団扇は”あおいで風を起こす道具のこと”の意味。

【内輪】

◎:うちわ、ないりん

「うちわ」と読むと”外部の人を交(まじ)えないこと/外部には知らせない内部の事情のこと/控え目であること”の意味。

「ないりん」と読むと”内側の輪。特に、車がカーブを曲がるときの内側の車輪のこと”の意味。

【内訳】

◎:うちわけ

×:うちやく、ないやく

内訳は”金銭・物品の総量の内容を、項目別に分けたもの”の意味。

【現身】

◎:うつしみ

○:げんしん

現身は”この世に生きている身。現在の姿の体のこと”の意味。

【空蝉】

◎:うつせみ

×:くうぜん

空蝉は”蝉(せみ)の抜け殻。また、蝉のこと/この世に生きている人のこと/(転じて)この世のこと”の意味。

ちなみに「空蝉の術」という有名な忍法がありますが、これは”攻撃を受けたと見せかけて、身代わりを立てて回避する術のこと”を指します。

【海原】

◎:うなばら

×:うみはら、かいげん

海原は”広々とした海のこと”の意味。

【雲丹】

◎:ウニ

×:うんたん

雲丹は”棘皮(きょくひ)動物・ウニ類に属する動物の総称のこと/ウニの卵巣を塩漬けにした食品のこと”の意味。

雲丹は他に海胆・海栗と書き表されることもありますが、トゲトゲの殻の付いたものを”海胆・海栗”、食品のことは”雲丹”と書き表されることが多いです。

なのでウニを生物として捉える場合は”海胆・海栗”となり、食品として捉える場合は”雲丹”と書き表されます。

【自惚れ】

◎:うぬぼれ

×:じぼれ

自惚れは”自分の力を過信し、実際以上に優れていると思うこと”の意味。

【乳母】

◎:うば

△:にゅうぼ、めのと

乳母は”母親に代わって子供に乳を飲ませて育てる女性のこと”の意味。

現在は粉ミルクなどで母乳の代用とすることがほとんどですが、昔は粉ミルクなどの質の良い代用乳はありませんでした。

ですので昔は母乳の出(で)が悪ければ、乳児の成長に悪影響を及ぼすため、乳児の本当の母親に代わって乳を与える役割の「乳母」が存在していました。

【産毛】

◎:うぶげ

×:さんけ、さんもう

産毛は”生まれた時にすでに生えている細く柔らかい毛のこと。また、そのような細く柔らかい毛のこと”の意味。

【有無】

◎:うむ

△:ゆうむ

有無は”有ること無いこと/承知と不承知のこと”の意味。

【恨み節】

◎:うらみぶし

×:うらみせつ

恨み節は”恨みを込めた文句(もんく)のこと。また、恨み言(うらみごと)を連ねること”の意味。

【売家】

◎:うりや

○:うりいえ

売家は”売りに出ている家のこと”の意味。

【五月蝿い】

◎:うるさい

×:ごがつはえい

五月蝿いは下記のような意味です。

- 音や声が大きくて不快なこと

- 放ってほしいことにまで干渉してきて不快なこと

- 煩(わずら)わしい。めんどう

- その方面に詳しく、あれこれ言いたがること

- しつこくて厭(いと)わしいこと

【憂い】

◎:うれい

○:うい

「うれい」と読むと”心配。不安/悲しみで心が晴れないこと”の意味。

「うい」と読むと”思うようにならず辛いこと”の意味。

【上背】

◎:うわぜい

×:じょうせ、じょうはい

上背は”立ったときの背丈(せたけ)。身長のこと”の意味。

【上面】

◎:うわつら、じょうめん

「うわつら」と読むと”物の表面のこと/物事の本質とは異なる、外面的な部分のこと”の意味。

「じょうめん」と読むと”物の上側の面のこと”の意味。

【上辺】

◎:うわべ

○:じょうへん

△:かみべ

「うわべ」と読むと”物の表面のこと/本当のところとは異なる見せかけの様子や事情のこと”の意味。

「じょうへん」と読むと”数学における図形の上の辺のこと”の意味。

「かみべ」と読むと”上の方。上流の方のこと”の意味。

【上役】

◎:うわやく

×:じょうやく

上役は”職場での地位が自分よりも上の人のこと”の意味。

【温州】

◎:うんしゅう

△:おんしゅう

「うんしゅう」と読むと”日本で最も代表的なみかんの品種のこと/中国浙江省(せっこうしょう)南東部の港湾(こうわん)都市のこと”の意味。

「おんしゅう」と読むと”中国浙江省南東部の港湾都市のこと”の意味。

【云々(云云)】

◎:うんぬん

△:しかじか

「うんぬん」と読むと”文章や言葉を引用する際に、その後の言葉を省略するのに用いる語/言葉にしにくい事柄を濁(にご)す際に用いる語/とやかく言うこと”の意味。

「しかじか」と読むと”文章や言葉を引用する際に、その後の言葉を省略するのに用いる語”の意味。

【雲母】

◎:うんも

○:きらら

△:うんぼ

雲母は”単斜晶系、六角板状の結晶をしているケイ酸塩の鉱物のこと”の意味。

【永劫】

◎:えいごう

×:えいきゃく

永劫は”限りなく長い年月のこと”の意味。

【描く】

◎:えがく

○:かく

「えがく」と読むと”物の姿や形を絵や図にかき表すこと/文章や音楽などに表現すること/姿やイメージを想像すること”の意味。

「かく」と読むと”絵・模様・図などをえがくこと”の意味。

【役務】

◎:えきむ

×:やくむ

役務は”労働などによる務めのこと”の意味。

【壊死】

◎:えし

×:かいし

壊死は”体の組織や細胞の一部が機能を失い、壊れること。また、その状態のこと”の意味。

【会釈】

◎:えしゃく

×:かいしゃく

「かいしゃく」というのは、”解釈”と書き表されるため注意が必要です。

会釈は”軽く頭を下げて礼をすること/思いやりのこと”の意味。

後者の意味は例えば、「彼は遠慮会釈もない人だ」のように用いられます。

【似非】

◎:えせ

×:にひ

似非は”似てはいるが本物ではないこと。偽物のこと”の意味。

「似(に)て非(ひ)なるもの」という言葉がありますが、

これは”似ているが、正しくないもの”というような意味です。

似非という言葉は、この「似て非なるもの」から来ているとされています。

【枝葉】

◎:えだは

○:しよう

枝葉は”枝と葉のこと/物事の重要でない部分のこと”の意味。

どちらの読み方も両方の意味を持っていますが、一般的には「えだは」と読むと”枝と葉のこと”、「しよう」と読むと”物事の重要でない部分のこと”の意味で使われることがほとんどです。

木には根・幹(みき)・枝・葉があり、枝・葉を支えている重要な部分は根・幹が担っています。

このことから物事の重要な部分を「根幹(こんかん)」、重要でない部分を「枝葉(しよう)」と呼んでいます。

【越冬】

◎:えっとう

×:こすふゆ

越冬は”冬を越すこと”の意味。

【越年】

◎:えつねん

△:おつねん

越年は”年を越すこと。新しい年を迎えること”の意味。

【得手】

◎:えて

×:とくしゅ

得手は”得意とすること”の意味。

【猿公】

◎:えてこう

×:さるこう

猿公は”猿を擬人化(ぎじんか)した言い方のこと”の意味。

擬人化というのは、”人でないものを人に見立てて表現すること”です。

なので猿を人間に見立てて表現したものを「猿公(えてこう)」と呼びます。

【穢土】

◎:えど

×:さいど

穢土は”穢(けが)れている国土。現実の世の中のこと”の意味。

【会得】

◎:えとく

×:かいとく、かいどく

会得は”物事をよく理解して、自分のものとすること”の意味。

【胞衣】

◎:えな

△:ほうい、ほうえ

胞衣は”胎児(たいじ)を包んでいた膜と胎盤のこと”の意味。

【海老】

◎:エビ

△:かいろう

海老は”エビ目のうち長尾類に属している節足動物の総称のこと”の意味。

【恵方】

◎:えほう

×:けいほう

恵方は”その年の干支(えと)によって決められた縁起の良い方角のこと”の意味。

【烏帽子】

◎:えぼし

×:からすぼうし

烏帽子は”昔、成人した男子がつけた被り物のひとつ”の意味。

【蝦夷】

◎:えみし

○:えぞ

「えみし」と読むと”えぞ(民族)の古称のこと”の意味。

「えぞ」と読むと”北海道の古称。蝦夷地のこと/古代、奥羽地方や北海道に住んでいた民族のこと”の意味。

【円滑】

◎:えんかつ

×:えんこつ

円滑は”物事が滞りなく行われること/物事が滑らかで、角(かど)立たないこと”の意味。

【嚥下】

◎:えんげ

△:えんか

嚥下は”飲み下すこと”の意味。

飲み下すというのは、つまり”飲み込んで胃の方へと送ること”です。

【怨恨】

◎:えんこん

×:おんこん

怨恨は”恨むこと。また、恨みのこと”の意味。

【縁辺】

◎:えんぺん

×:えんへん、ふちべ

縁辺は”周り。周辺のこと/縁故のある人・家。特に血縁・婚姻による親族関係のこと”の意味。

【花魁】

◎:おいらん

×:はなさきがけ

花魁は”位の高い女郎・遊女のこと/女郎・遊女の俗称のこと”の意味。

【押印】

◎:おういん

×:おしいん

押印は”印(判子)を押すこと”の意味。

【黄金】

◎:おうごん

○:こがね

「おうごん」と読むと”金(きん)のこと/金銭・貨幣のこと/非常に価値のあるもののたとえ”の意味。

「こがね」と読むと”金(きん)のこと/大判・小判などの金貨のこと/こがね色の略のこと”の意味。

【往生】

◎:おうじょう

×:おうせい

往生は”死後、極楽浄土に生まれ変わること/死ぬこと/抵抗などを諦めること/困り果てること”の意味。

【凹凸】

◎:おうとつ

×:でこぼこ(「でこぼこ」は”凸凹”と表記)

凹凸は”物の表面に高低があり、平らでないこと/均等でないこと”の意味。

【懊悩】

◎:おうのう

×:おくのう

懊悩は”悩み悶(もだ)えること。また、そのさま”の意味。

【王妃】

◎:おうひ

×:おうき

王妃は”国王の妻のこと/皇族で王の称号を持つ者の配偶者のこと”の意味。

【嗚咽】

◎:おえつ

×:なきいん

嗚咽は”息を詰まらせるように泣くこと。咽(むせ)び泣くこと”の意味。

嗚咽というのは、ただ涙を流している様子ではなく、”泣きながら声が漏れてしまっている様子のこと”を指します。

ちなみに泣いているときに「おえっ」となることがありますが、あれは嗚咽ではなく「嘔吐(えず)く」と言います。

【大仰】

◎:おおぎょう

×:たいぎょう

大仰は”大袈裟(おおげさ)でわざとらしいこと。また、そのさま”の意味。

【大所帯】

◎:おおじょたい

×:おおしょたい

大所帯は”一軒の家に家族や同居人が大勢いること/ある組織・集団の人数が多いこと”の意味。

【大舞台】

◎:おおぶたい(本)

○:だいぶたい(慣)

大舞台は”大きく立派な舞台のこと/俳優の優れた演技のこと/腕前を見せる晴れの場所(活躍の場所)のこと”の意味。

【公の場】

◎:おおやけのば

×:こうのば

公の場は”自分の家や個人の所有地ではない場所。公共の場のこと”の意味。

【女将】

◎:おかみ

△:じょしょう

女将は”料理屋・旅館などの女主人(おんなしゅじん)のこと”の意味。

【悪寒】

◎:おかん

×:あくかん、あっかん

悪寒は”発熱のために起こる、ぞくぞくとした寒気(さむけ)のこと”の意味。

悪寒は”風邪などの発熱に伴って起こる寒気のこと”で、発熱以外のときに悪寒という言葉を用いるのは間違いです。

発熱などの異常がないのにぞくぞくする場合は、「悪寒がする」ではなく「寒気がする」が使い方としては正しいです。

【屋外】

◎:おくがい

×:やがい

屋外は”建物の外のこと”の意味。

【屋内】

◎:おくない

△:やない

屋内は”建物の中のこと”の意味。

【厳か】

◎:おごそか

×:きびしか

厳かは”威厳があり、重々しいこと”の意味。

【怖気】

◎:おじけ

×:こわけ

怖気は”怖がる気持ち。恐怖心のこと”の意味。

【和尚】

◎:おしょう

×:わしょう

和尚は”修業を積んだ高僧の敬称で、寺の住職のこと”の意味。

【白粉】

◎:おしろい

△:はくふん

「おしろい」と読むと”顔などに塗り、色を白く見せるための化粧品のこと”の意味。

「はくふん」と読むと”白色の粉のこと/おしろいの別名のこと”の意味。

【御節】

◎:おせち

×:おせつ

御節は”正月・節句などに作る料理のこと”の意味。

節句(せっく)というのは”年中行事を行う日のうちで特に重要な日のこと”で、人日(じんじつ)・上巳(じょうし)・端午(たんご)・七夕(たなばた)・重陽(ちょうよう)の5つの日を指します。

それぞれ人日(1月7日)・上巳(3月3日)・端午(5月5日)・七夕(7月7日)・重陽(9月9日)となります。

ただ一般的には御節は、”主に正月に作る料理のこと”を指すことが多いです。

【汚濁】

◎:おだく

△:おじょく

×:おしょく

汚濁は”汚(よご)れ濁(にご)ること”の意味。

【御転婆】

◎:おてんば

×:おてんばあ、ごてんば

御転婆は”若い女性が、恥じらいもなく活発に行動すること。また、そのような人のこと”の意味。

【一昨日】

◎:おととい

○:いっさくじつ

一昨日は”昨日の前日のこと。2日前のこと”の意味。

【一昨年】

◎:おととし

○:いっさくねん

一昨年は”去年の前の年のこと。2年前のこと”の意味。

【御供】

◎:おとも

○:ごくう

「おとも」と読むと”目上の人などに付き従って行くこと。また、その人のこと/料理屋などで、客が帰るときに呼ぶ車のこと”の意味。

「ごくう」と読むと”神仏へ供えるもの”の意味。

「人身御供(ひとみごくう)」という形で使われることが多く、これは”人を生贄(いけにえ)にして神に供えること/目的のために特定の人間を犠牲にすること”の意味で用いられます。

【各々(各各)】

◎:おのおの

×:かくかく

各々(各各)は”それぞれ。各自”の意味。

【十八番】

◎:おはこ

○:じゅうはちばん

十八番は”最も得意とする芸や技のこと/(転じて)その人のよくする動作や口にする言葉のこと”の意味。

【覚書】

◎:おぼえがき

×:かくしょ

覚書は”忘れないように書いておくもの/外交文書のうち、略式でやりとりされる文書のこと”の意味。

【重石】

◎:おもし

△:じゅうせき

「おもし」と読むと”物を押さえるのに用いる石のこと/人を抑える力。また、その力を持つ人のこと/秤(はかり)に使う重りのこと”の意味。

「じゅうせき」と読むと”タングステンの鉱石の総称のこと”の意味。

【面立ち】

◎:おもだち

×:めんだち

面立ちは”顔のつくり。顔立ち。容貌(ようぼう)のこと”の意味。

【玩具】

◎:おもちゃ

○:がんぐ

玩具は”子供が持って遊ぶ道具のこと/なぐさみに、もてあそばれる人や物のこと”の意味。

【面長】

◎:おもなが

×:めんちょう

面長は”顔が長めなこと/態度や気持ちがのんびりしていること/お人好(よ)しなこと”の意味。

「めんちょう」というのは、”面疔”と書き表されるため注意が必要です。

面疔(めんちょう)は、”細菌感染症の一種のこと”で、面疔による出来物は特に目や鼻の周辺にできることが多いです。

【母屋】

◎:おもや

△:もや

母屋は”家の中央に位置する建物の主な部分のこと/物置や離れなどに対して、住居に用いる主な建物のこと”の意味。

【思惑】

◎:おもわく

△:しわく

「おもわく」と読むと”ある意図を持ったその人なりの考え/その人に対する世間からの評価/相場で値の変動を予想すること”の意味。

「しわく」と読むと”仏道を修めることによって断ち切られる煩悩(ぼんのう)のこと”の意味。

【慮る】

◎:おもんばかる(慣)

○:おもんぱかる(本)

慮るは”あれこれ考えること。考慮すること”の意味。

【親不知】

◎:おやしらず

×:おやふち

親知らずは”実の親の顔を知らないこと/最も遅く生える4本の奥歯のこと”の意味。

後者の意味は、10代後半から20代前半に生えてくることが多く、4本すべて親不知が生えてくる人もいれば、1本も親不知が生えてこない人もいます。

”親がこの歯の生え始めを知ることがない”ことからこの名称が付けられています。

【女形】

◎:おやま

○:おんながた

「おやま」と読むと”歌舞伎で、女の役をする男の役者のこと/操り人形で、女役の人形のこと”の意味。

「おんながた」と読むと”歌舞伎で、女の役をする男の役者のこと”の意味。

【音叉】

◎:おんさ

×:おんしゃ

※上は音叉の写真

音叉は”音響測定、楽器の調律などに用いる道具のこと”の意味。

U字型の鋼鉄棒に柄(え)を付けたもので、軽く打って一定の振動数の音を発生させ、音の実験や調律などに用いられます。

【恩賜】

◎:おんし

×:おんちょう

「おんちょう」というのは、”恩寵”と書き表されるため注意が必要です。

恩賜は”天皇や主君から物をいただくこと。また、その物のこと”の意味。

【恩赦】

◎:おんしゃ

×:おんせき

恩赦は”確定した刑の全部または一部を消滅させること”の意味。

【御中】

◎:おんちゅう

×:ごちゅう

御中は”郵便物のあて先が団体・会社(個人以外)の場合に、あて先の下に付ける敬称のこと”の意味。

例えばある会社の人事部あてに郵便物を送りたいのであれば、

「○○会社 人事部 御中」のように”御中”という敬称を付けます。

人事部というのは個人ではなく団体になるので、この場合は敬称には”御中”を付けます。

【恩寵】

◎:おんちょう

×:おんりゅう

恩寵は”神仏・主君から受ける恵みのこと”の意味。

【音頭】

◎:おんど

×:おんとう

音頭は”多人数で歌うときに、先に歌って調子をとること/万歳(ばんざい)や乾杯のときに、先立って発声すること”の意味。

【御身】

◎:おんみ

△:おみ、ごしん

「おんみ」は”身の敬称。おからだ/あなた(軽い敬意を含む)”の意味。

「おみ」は”そなた。おまえ(対等またはそれに近い相手に用いる)”の意味。

「ごしん」は”身の敬称。おからだ”の意味。

【隠密】

◎:おんみつ

△:いんみつ

隠密は”人に気付かれないように、密(ひそ)かに行動すること/昔、情報収集の役にあたった武士のこと”の意味。

【陰陽師】

◎:おんみょうじ

△:おんようじ

陰陽師は”宮中の陰陽寮(おんようりょう)に属して、占い・地相などを司(つかさど)った職のこと”の意味。

陰陽寮というのは、”律令制(りつりょうせい)で、中務(なかつかさ)省に属し、天文・気象・暦・時刻・卜占(ぼくせん)などを司った役所のこと”です。

↓カ行~

【外殻】

◎:がいかく

×:がいこく

外殻は”外側を包んでいる殻(から)のこと”の意味。

【外郭】

◎:がいかく

×:がいこう

外郭は”城や建物の周囲に巡らす囲いのこと/物事の輪郭(りんかく)のこと”の意味。

【邂逅】

◎:かいこう

×:かいごう

邂逅は”思いがけなく出会うこと”の意味。

【介錯】

◎:かいしゃく

×:かいさく

介錯は”そばに付いていて世話をすること/切腹する人に付き添って、首を切り落とすこと。また、その役の人のこと”の意味。

【甲斐性】

◎:かいしょう

×:こうひせい

甲斐性は”物事を立派にやり遂げていく能力のこと”の意味。

ただ一般的には物事を立派にやり遂げていく能力のうち、”経済的な生活能力のこと”の意味で使われることがほとんどです。

【外相】

◎:がいしょう

△:がいそう、げそう

「がいしょう」と読むと”外務大臣の略称のこと”の意味。

「がいそう」と読むと”外から見たその人の様子のこと”の意味。

「げそう」と読むと”言語・動作などが外面に表れたもの/上辺(うわべ)のこと”の意味。

【凱旋】

◎:がいせん

×:がんせん

凱旋は”戦いに勝って帰ってくること”の意味。

【街道】

◎:かいどう

×:がいどう

街道は”人や車の通行が多い通りのこと/各都市間を結ぶ主要道路のこと”の意味。

【該当】

◎:がいとう

×:かくとう

該当は”一定の資格や条件などに当てはまること”の意味。

【灰白色】

◎:かいはくしょく

×:はいはくしょく

灰白色は”灰色を帯びた白色のこと”の意味。

【傀儡】

◎:かいらい

○:くぐつ

「かいらい」と読むと”くぐつの別名のこと/陰にいる人物に思い通りに操られ、利用されている人のこと”の意味。

「くぐつ」と読むと”芝居などに用いられる操り人形のこと”の意味。

【界隈】

◎:かいわい

×:かいい

界隈は”その辺り一帯のこと”の意味。

【家屋】

◎:かおく

×:かや

家屋は”人が住むための建物のこと”の意味。

【顔中】

◎:かおじゅう

×:がんちゅう

「がんちゅう」というのは、”眼中”と書き表されるため注意が必要です。

顔中は”顔全体のこと”の意味。

【瓦解】

◎:がかい

×:ごかい

瓦解は”一部の崩れから、全体が崩れること”の意味。

これは屋根瓦の一部が落ちれば、その勢いで他の屋根瓦も崩れることからきている言葉です。

【化学】

◎:かがく

○:ばけがく

化学は”物質の性質や構造と、物質間に起こる変化・作用などを研究する学問のこと”の意味。

化学を「ばけがく」と読むことがあるのは、同音の「科学(かがく)」と区別するためです。

【牡蠣】

◎:かき

△:ぼれい

「かき」と読むと”イタボガキ科の二枚貝の総称のこと”の意味。

牡蠣(かき)は海中の岩などに付着していて、栄養価が高くいろいろな地域で養殖がされています。

そして牡蠣の身はミルク(牛乳)のように白くて、栄養価が高いことから「海のミルク」とも呼ばれています。

「ぼれい」と読むと”かきの別名のこと/かきの貝殻を焼いて粉砕して作られた粉末のこと”の意味。

後者の意味の牡蠣(ぼれい)は、漢方で”鎮静・鎮痛・健胃”などのために用いられます。

【書留】

◎:かきとめ

×:しょりゅう

書留は”文字で記して後に残しておくこと。また、その文書のこと/書留郵便の略のこと”の意味。

【家禽】

◎:かきん

×:かさん

家禽は”家畜として飼育される鳥の総称のこと”の意味。

例えば家禽には、鶏(にわとり)・家鴨(あひる)・七面鳥(しちめんちょう)などの鳥が挙げられます。

【隔月】

◎:かくげつ

×:かくづき

隔月は”ひと月おき”の意味。

【画策】

◎:かくさく

×:がさく

画策は”計画を立て、実現に努めること。謀(はかりごと)を巡らすこと”の意味。

画策というのは、悪い意味に使われることがほとんどです。

【客死】

◎:かくし

△:きゃくし

客死は”家を離れて旅先などに、よその土地で死ぬこと”の意味。

【確執】

◎:かくしつ(慣)

△:かくしゅう(本)

確執は”お互いに自分の意思を主張して譲らないこと。、また、そこから起こる不和(ふわ)や争いのこと”の意味。

不和というのは、”仲の悪いこと”という意味です。

なのでお互いに自分の主張を譲らずに、それにより仲が悪くなったり、起こる争いのことを表しています。

【隔日】

◎:かくじつ

△:かくにち

隔日は”1日おきのこと”の意味。

【拡充】

◎:かくじゅう

×:こうじゅう

拡充は”組織や設備などの規模を広げて、充実させること”の意味。

【攪拌】

◎:かくはん(慣)

△:こうはん(本)

攪拌は”かき回すこと。かき混ぜること”の意味。

【額縁】

◎:がくぶち

×:がくえん

額縁は”絵画などをはめて飾るための枠(わく)のこと/窓・出入り口の周囲にはめる飾りの木のこと”の意味。

【神楽】

◎:かぐら

×:しんらく、しんがく

神楽は”神を祭るために奏(そう)する舞楽(ぶがく)のこと”の意味。

簡単に言えば、”神に願い事などをする際の儀式で音楽を奏(かな)でながら、舞(まい)を舞うこと”です。

【欠片】

◎:かけら

×:けっぺん

欠片は”欠けた一片のこと/ほんのわずかなもの”の意味。

【陽炎】

◎:かげろう

△:ようえん

陽炎は”春の暖かい日に、地面から空気が炎のように揺らめいて立ち上る現象のこと”の意味。

【風穴】

◎:かざあな

△:ふうけつ

「かざあな」と読むと”風の出入りする隙間(すきま)のこと/通風のために壁・窓などにあけた穴のこと/山腹(さんぷく)などにある奥深い穴のこと”の意味。

山腹というのは、”山頂と麓(ふもと)との間の部分。中腹のこと”です。

「ふうけつ」と読むと”山腹などにある奥深い穴のこと”の意味。

【下賜】

◎:かし

×:かちょう

下賜は”身分の高い人が、身分の低い人に物を与えること”の意味。

【貸方】

◎:かしかた

×:かしほう、たいほう

貸方は”貸す方法のこと/物や金を貸す方の人のこと/複式簿記における、帳簿の右側の記入欄のこと”の意味。

【貸付金】

◎:かしつけきん

×:たいふきん

貸付金は”利子や期限などを決めて貸したお金のこと”の意味。

【貸家】

◎:かしや

△:かしいえ

貸家は”家賃を取って貸す家のこと”の意味。

【呵責】

◎:かしゃく

×:かせき

呵責は”責め苦しめること。厳しく責めること”の意味。

よく使われる言葉に「良心の呵責」がありますが、これは”悪いことをしてしまった自分自身に対して、自身の良心から責めを感じて苦しむこと”を言います。

【果汁】

◎:かじゅう

×:かじる

果汁は”果物(くだもの)を搾(しぼ)った汁のこと”の意味。

【荷重】

◎:かじゅう

△:におも

×:にじゅう

「かじゅう」と読むと”積荷の重さのこと/構造物の全体または一部に加わる外力のこと”の意味。

「におも」と読むと”荷物が重いこと/その人にとって、負担や責任が重すぎること”の意味。

【仮称】

◎:かしょう

×:けしょう

仮称は”正式の名が決まるまでの間、仮の名をつけて呼ぶこと。また、その仮の名のこと”の意味。

【賀正】

◎:がしょう

△:がせい

賀正は”新年を祝うこと”の意味。

賀正の”賀”は「よろこ(ぶ)」、”正”は「正月」を意味しており、賀正は年賀状などによく用いられます。

【風邪】

◎:かぜ

△:ふうじゃ

風邪は”寒気・頭痛・鼻水・せき・発熱などの症状を伴う呼吸器系の病気の総称のこと”の意味。

【河川敷】

◎:かせんじき

○:かせんしき

河川敷は”河川法により、その河川の一部として定められている河岸(かがん)の敷地のこと”の意味。

【数える】

◎:かぞえる

×:かずえる

数えるは”数を読むこと/ひとつひとつ順に挙げること/ある範囲内のものとして扱うこと”の意味。

【可塑性】

◎:かそせい

×:かぎゃくせい

可塑性は”固体に外力を加えて変形させたときに、その外力を取り除いても元に戻らない性質のこと”の意味。

簡単に言えば、”ある物質を手で押したりして変形させたときに、押している手を離してもその物質の形が元に戻らない性質のこと”です。

例えば粘土などは「可塑性が高く(元の形に戻りにくい)」、反対にゴムなどは「可塑性が低い(元の形に戻りやすい)」と言えます。

【方々(方方)】

◎:かたがた、ほうぼう

「かたがた」と読むと”人々の敬称のこと/あなたがた/色々な方面のこと。色々な場所のこと”の意味。

「ほうぼう」と読むと”色々な方面のこと。色々な場所のこと”の意味。

一般的には「かたがた」と読むと”人々の敬称のこと/あなたがた”の意味、「ほうぼう」と読むと”色々な方面のこと。色々な場所のこと”の意味で使い分けられることがほとんどです。

【堅気】

◎:かたぎ

×:けんき

堅気は”真面目で堅実であるさま。また、そのような性質のこと/(ヤクザなどに対して)職業や生活がまっとうで、着実なこと。また、そういう人のこと”の意味。

【敵役】

◎:かたきやく

△:てきやく

敵役は”演劇などで悪人を演じる役のこと/他人から憎まれることをあえて行う役目のこと”の意味。

【頑な】

◎:かたくな

×:がんな

頑なは”意地をはって自分の意見や態度を変えようとしないさま”の意味。

【型式】

◎:かたしき

△:けいしき

型式は”航空機・自動車・機械などで、構造・設備・外形などによって区別される特定の型のこと”の意味。

型式は「けいしき」と読むこともできますが、一般的には「かたしき」は”型式”、「けいしき」は”形式”と表記されることがほとんどです。

【形代】

◎:かたしろ

×:けいだい

形代は”神を祭る際に、神霊の代わりに置くもの/陰陽師などが禊(みそぎ)・祓(はらえ)などに用いた、人間の身代わりとした人形(ひとがた)のこと/身代わりのこと”の意味。

【固唾】

◎:かたず

×:こすい

固唾は”緊張して息をこらすときに口の中にたまる唾(つば)のこと”の意味。

固唾は「固唾を呑(の)む」という言葉で使われることがほとんどで、

”事の成り行きを緊張して見守る様子”の意味で用いられています。

【蝸牛】

◎:かたつむり

△:かぎゅう

「かたつむり」と読むと”腹足(ふくそく)類の軟体動物のうち、陸に住む巻き貝の総称のこと”の意味。

「かぎゅう」と読むと”かたつむりの別名のこと/内耳の一部で、かたつむりの殻状をした聴覚に携わる器官のこと”の意味。

【騙る】

◎:かたる

△:だまる

「かたる」と読むと”騙(だま)して人の金品を取ること/身分や名前を偽ること”の意味。

「だまる」と読むと”人を欺(あざむ)くこと/悪意や下心を抱くこと”の意味。

【傍ら】

◎:かたわら

×:そばら

傍らは”端に片寄った所のこと/すぐ近く。傍(そば)/ある動作をしながら。一方で”の意味。

【割愛】

◎:かつあい

×:わりあい

割愛は”惜しいと思いながらも、やむをえず手放したり、省略したりすること”の意味。

【各界】

◎:かっかい

○:かくかい

各界は”職業・専門分野に分けたときの、それぞれの世界のこと”の意味。

【脚気】

◎:かっけ

×:きゃくき

脚気は”ビタミンB1の欠乏(けつぼう)のため、手足が痺(しび)れたりむくんだりする病気のこと”の意味。

脚気は白米を主食とする地方に多発した病気で、かつての日本で国民病とされていました。

ビタミンの不足が原因と判明したため、現在では治療や予防が可能になりました。

【各戸】

◎:かっこ

×:かくこ、かくと

各戸は”それぞれの家のこと。家ごと”の意味。

【合作】

◎:がっさく

×:ごうさく

合作は”共同して作ること。また、その作ったもののこと”の意味。

【合算】

◎:がっさん

×:ごうさん

合算は”一緒に合わせて計算すること”の意味。

【滑舌】

◎:かつぜつ

×:こつぜつ

滑舌は”はっきり発音するための舌や口の滑(なめ)らかな動きのこと”の意味。

【合戦】

◎:かっせん、※がっせん

×:ごうせん

合戦は”敵・味方が出合って戦うこと”の意味。

※「雪合戦(ゆきがっせん)」「歌合戦(うたがっせん)」などのように、合戦が他の語の後に付いている場合は、「~がっせん」と読むことがほとんどです。

このように他の語の後に付いた場合にしか、合戦を「がっせん」と読むことはないため注意が必要です。

【合致】

◎:がっち

△:ごうち

合致は”一致すること。ぴったり合うこと”の意味。

【合評】

◎:がっぴょう

×:ごうひょう

合評は”何人かの人が集まって一緒に、ある作品・問題などについて批評し合うこと。また、その批評のこと”の意味。

【割烹着】

◎:かっぽうぎ

×:かっこうぎ

※上は割烹着の写真

割烹着は”家事や料理をするときに着る上っ張(うわっぱ)りのこと”の意味。

上っ張りというのは、”衣服の汚れを防ぐためなどに、上に羽織って着るもの”です。

【滑落】

◎:かつらく

×:こつらく

滑落は”滑(すべ)り落ちること”の意味。

【瓜田】

◎:かでん

×:うりだ

瓜田は”瓜(うり)を栽培する畑のこと”の意味。

【合点】

◎:がてん

○:がってん

×:ごうてん

合点は”承知すること。同意すること/理解すること。納得すること”の意味。

【角地】

◎:かどち

×:かくち

角地は”道が交(まじ)わる角に面する土地のこと”の意味。

【門出】

◎:かどで

×:もんしゅつ

門出は”旅などのために、自分の家を出発すること/(比喩的に)新しい生活や仕事を始めること”の意味。

【仮名】

◎:かな、かめい

△:かりな、けみょう

「かな」と読むと”日本固有の音節文字で、平仮名(例:あ)と片仮名(例:ア)の総称のこと”の意味。

「かめい」「かりな」「けみょう」と読むと”本名を伏せて仮に付ける名のこと”の意味。

【金気】

◎:かなけ

△:かねけ、きんき

「かなけ」「かねけ」と読むと”水の中に含まれる鉄分のこと/金属類のこと/新しい鉄製の鍋や釜で湯を沸かしたときに浮かび出る赤黒い物のこと”の意味。

「きんき」と読むと”秋の気配のこと”の意味。

金気を「きんき」と読んで”秋の気配”の意味となるのは、”万物は5つの元素(火・水・木・金・土)からなる”という中国における自然哲学の思想から来ています。

この思想のことを「五行説(ごぎょうせつ)」と呼び、その五行説において、金を四季に割り当てると秋に当たることから、”秋の気配”の意味となっています。

【金物】

◎:かなもの

×:きんぶつ

金物は”金属製の器具のこと/器物・建具(たてぐ)などに取り付ける金具(かなぐ)のこと”の意味。

【過不足】

◎:かふそく(本)

○:かぶそく(慣)

過不足は”多過ぎることと足りないこと”の意味。

【被る】

◎:かぶる、こうむる

「かぶる」と読むと”頭の上に乗せること/液体や粉末を頭の上から浴びること/良くない事を身に受けること”の意味。

「こうむる」と読むと”いただく。たまわること/良くない事を身に受けること”の意味。

【南瓜】

◎:かぼちゃ

○:なんきん

南瓜は”ウリ科カボチャ属に属している一年草のこと。また、その果実のこと”の意味。

【窯元】

◎:かまもと

×:ようげん

窯元は”陶磁器を焼いて製造する所。また、陶磁器を焼いて製造する人のこと”の意味。

【剃刀】

◎:カミソリ

×:ていとう

剃刀は”髪やひげを剃(そ)るのに使う、鋭利な刃物のこと/切れ味の鋭いさま/才気が鋭いさま”の意味。

【蚊帳】

◎:かや

△:かちょう

※上は蚊帳の写真

蚊帳は”麻・木綿などで網状に作り、蚊を防ぐために吊って寝床を覆うもの”の意味。

蚊帳を用いたものに「蚊帳(かや)の外」という言葉があります。

「蚊帳の外」の意味は”無視され、不利な扱いを受けること/事情を知らされず、内情が分からない立場に置かれること”の意味になります。

これは蚊帳の外に居ることで、蚊帳の外にいる者だけが蚊に刺されてしまうことからきている言葉です。

【硝子】

◎:ガラス

△:しょうし

硝子は”石英・石灰石・炭酸ナトリウムなどを高温で溶かし、冷却して作った透明な物質のこと”の意味。

【搦手】

◎:からめて

×:じゃくしゅ

搦手は”城の裏門。また。城の裏門を攻める軍勢のこと/相手の予想もしていないところや弱点のこと/人を捕らえる人のこと”の意味。

【借入金】

◎:かりいれきん

×:しゃくにゅうきん

借入金は”政府または銀行・企業などが、必要な用途のために他から借りるお金のこと”の意味。

借入金は1年以内に支払期日が来るものを「短期借入金」、それ以上の期間借入れる場合のものを「長期借入金」と言います。

【借方】

◎:かりかた

×:かりほう、しゃくほう

借方は”借りる方法のこと/物や金を借りる方の人のこと/複式簿記における、帳簿の左側の記入欄のこと”の意味。

【仮初】

◎:かりそめ

×:かしょ

仮初は”一時的。その場しのぎ/ふとしたこと。ちょっとしたこと/軽々しい。おろそかなこと”の意味。

【狩人】

◎:かりゅうど

○:かりうど

△:かりびと

「かりゅうど」は他にも”猟人”と書き表されますが、一般的には”狩人”と表記されることが多いです。

狩人は”鳥や獣をとるのを職業としている人。猟師のこと”の意味。

【彼此】

◎:かれこれ

○:あれこれ

△:ひし

彼此は”とやかく。あれこれ/おおよそ。やがて”の意味。

【枯山水】

◎:かれさんすい

△:かれざんすい

×:こさんすい

※上は枯山水の写真

枯山水は”水を用いずに、石や砂によって山水を表現する庭園様式のこと”の意味。

【軽やか】

◎:かろやか

△:かるやか

軽やかは”いかにも軽そうなさま。軽快なさま”の意味。

【為替】

◎:かわせ

×:ためかえ

為替は”離れた場所にいる人との金銭の決済を、現金を送らず手形・小切手などの信用手段で処理する方法のこと”の意味。

【川面】

◎:かわも

△:かわつら、かわづら

「かわも」と読むと”川の水面のこと”の意味。