鳥の難読漢字(一覧表)

※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。

例 【青鵐(蒿雀)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】

※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。

例 【エナガ(一種)】 ⇒ 【(狭義では)スズメ目エナガ科エナガ属に分類される鳥類の一種】【(広義では)スズメ目エナガ科に分類される鳥類の総称】の両方を意味

例 【インコ(総称)】 ⇒ 【オウム目インコ科に分類される鳥類の総称】を意味(インコという名称の特定の鳥が存在するわけではない)

※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】

| 漢字 | 読み方 | 備考欄 |

|---|---|---|

| 【秋沙】 | アイサ(総称) | |

| ◆海秋沙 | ウミアイサ | |

| ◆川秋沙 | カワアイサ | |

| ◆高麗秋沙 | コウライアイサ | |

| ◆神子秋沙(巫女秋沙) | ミコアイサ | |

| 青鵐(蒿雀) | アオジ | |

| 【鯵刺】 | アジサシ(一種) | |

| ◆大鯵刺 | オオアジサシ | |

| ◆小鯵刺 | コアジサシ | |

| 花鶏(獦子鳥) | アトリ | |

| 阿比 | アビ | |

| 【信天翁(阿呆鳥・阿房鳥)】 | アホウドリ(一種) | |

| ◆小阿呆鳥(小信天翁) | コアホウドリ | |

| 斑鳩(鵤) | イカルガ(イカル) | 「イカルガ」は、「イカル」(標準和名)の別名 |

| 交喙(鶍) | イスカ | |

| 【鸚哥(音呼)】 | インコ(総称) | |

| ◆背黄青鸚哥 | セキセイインコ | |

| ◆牡丹鸚哥 | ボタンインコ | |

| 【鵜】 | ウ(総称) | 「鵜呑み(うのみ)」の語源 |

| ◆海鵜 | ウミウ | |

| ◆川鵜(河鵜) | カワウ | |

| 【鶯(鴬)】 | ウグイス(一種) | 別名は「春告鳥(はるつげどり)」。日本三鳴鳥に数えられる |

| ◆高麗鶯 | コウライウグイス | 鶯と表記されるが、鶯の仲間ではない |

| ◆深山鶯 | ミヤマウグイス | |

| 鶉 | ウズラ | |

| 善知鳥 | ウトウ | |

| 【柄長】 | エナガ(一種) | |

| ◆島柄長 | シマエナガ | 島柄長は「柄長(エナガ)」の亜種 |

| 鴯鶓 | エミュー | |

| 【鸚鵡】 | オウム(総称) | |

| ◆阿亀鸚哥(片福面鸚哥) | オカメインコ | 鸚哥(インコ)と表記されるが、鸚鵡(オウム)の仲間 |

| ◆太白鸚鵡(大白鸚鵡) | タイハクオウム | |

| ◆椰子鸚鵡 | ヤシオウム | |

| 大鷭 | オオバン | |

| 大瑠璃 | オオルリ | 日本三鳴鳥に数えられる |

| 鴛鴦 | オシドリ | 「鴛鴦夫婦(おしどりふうふ)」の語源 |

| 鸊鷉 | カイツブリ | 鸊鷉(標準和名)の別名は「鳰(にお)」 |

| 【懸巣(鵥)】 | カケス(一種) | |

| ◆深山懸巣 | ミヤマカケス | |

| ◆瑠璃懸巣 | ルリカケス | |

| 鵲 | カササギ | 鵲(標準和名)の別名は「勝烏(カチガラス)」「高麗烏(コウライガラス)」 |

| 【鵞鳥(鵝鳥)】 | ガチョウ(総称) | |

| ◆支那鵞鳥 | シナガチョウ | |

| 鰹鳥 | カツオドリ | |

| 郭公 | カッコウ | 郭公(標準和名)の別名は「閑古鳥(かんこどり)」。托卵(たくらん)を行う種として有名 |

| 金糸雀 | カナリア | 古くは炭鉱の毒ガスの検知に利用されていた |

| 【鴨】 | カモ(総称) | |

| ◆合鴨(間鴨) | アイガモ | |

| ◆家鴨(鶩) | アヒル | |

| ◆軽鴨 | カルガモ | |

| ◆小鴨 | コガモ | |

| ◆嘴広鴨 | ハシビロガモ | |

| ◆真鴨 | マガモ | |

| 【鴎(鷗)】 | カモメ(一種) | |

| ◆海猫 | ウミネコ | |

| ◆白鴎(白鷗) | シロカモメ | |

| ◆背黒鴎(背黒鷗) | セグロカモメ | |

| ◆百合鴎(百合鷗) | ユリカモメ | |

| 【烏(鴉)】 | カラス(総称) | 日本では一般的に「嘴太烏(ハシブトガラス)」か「嘴細烏(ハシボソガラス)」を指す |

| ◆黒丸烏(黒丸鴉) | コクマルガラス | |

| ◆嘴太烏(嘴太鴉) | ハシブトガラス | |

| ◆嘴細烏(嘴細鴉) | ハシボソガラス | |

| ◆深山烏(深山鴉) | ミヤマガラス | |

| 雁金 | カリガネ | |

| 【翡翠(川蝉・魚狗)】 | カワセミ(一種) | 翡翠(一種:標準和名)の別名は「(空)飛ぶ宝石」「青い宝石」「渓流の宝石」 |

| ◆赤翡翠 | アカショウビン | |

| ◆山翡翠 | ヤマセミ | |

| 【雁(鴈)】 | ガン(カリ)(総称) | 「カリ」は、「ガン」(標準和名)の別名 |

| ◆印度雁 | インドガン | |

| ◆黒鴈 | コクガン | |

| ◆真雁 | マガン | |

| 雉子(雉) | キジ | 雉子は、日本の国鳥 |

| 【啄木鳥】 | キツツキ(総称) | |

| ◆緑啄木鳥(青啄木鳥) | アオゲラ | |

| ◆赤啄木鳥 | アカゲラ | |

| ◆熊啄木鳥 | クマゲラ | |

| ◆小啄木鳥 | コゲラ | |

| ◆山啄木鳥(山緑啄木鳥) | ヤマゲラ | |

| 【水鶏】 | クイナ(一種) | |

| ◆山原水鶏 | ヤンバルクイナ | |

| 鵠 | クグイ | 鵠は「白鳥(ハクチョウ)」の別名 |

| 【孔雀】 | クジャク(総称) | 一般的には「印度孔雀(インドクジャク)」を指す。色鮮やかな飾り羽を広げる求愛行動が有名 |

| ◆印度孔雀 | インドクジャク | |

| ◆白孔雀 | シロクジャク | |

| 鳧(鳬・計里・水札) | ケリ | |

| 鸛 | コウノトリ | |

| 小雀 | コガラ | |

| 五十雀 | ゴジュウカラ | |

| 小綬鶏 | コジュケイ | |

| 【鷺】 | サギ(総称) | |

| ◆亜麻鷺(猩々鷺・飴鷺) | アマサギ | |

| ◆黒鷺 | クロサギ | |

| ◆五位鷺 | ゴイサギ | |

| ◆白鷺 | シラサギ(総称) | 白い鷺の総称(小鷺・中鷺・大鷺など) |

| 差羽(刺羽・鸇) | サシバ | 差羽(標準和名)の別名は「大扇(おおおうぎ)」 |

| 【鴫(鷸)】 | シギ(総称) | |

| ◆磯鷸(磯鴫) | イソシギ | |

| ◆京女鷸(京女鴫) | キョウジョシギ | |

| ◆田鴫(田鷸) | タシギ | |

| ◆雲雀鴫(雲雀鷸) | ヒバリシギ | |

| 四十雀 | シジュウカラ | |

| 縞味 | シマアジ | |

| 【鷓鴣】 | シャコ(総称) | |

| ◆赤足岩鷓鴣(赤脚岩鷓鴣) | アカアシイワシャコ | |

| ◆髪長鷓鴣 | カミナガシャコ | |

| 十姉妹 | ジュウシマツ | |

| 【雀】 | スズメ(一種) | |

| ◆入内雀 | ニュウナイスズメ | |

| 【鶺鴒】 | セキレイ(総称) | |

| ◆黄鶺鴒 | キセキレイ | |

| ◆背黒鶺鴒 | セグロセキレイ | |

| ◆白鶺鴒 | ハクセキレイ | |

| 【鷹】 | タカ(総称) | タカ科に分類される鳥類のうち、小形ないし中形の種を「鷹(タカ)」、大形の種を「鷲(ワシ)」と呼ぶ |

| ◆大鷹(蒼鷹) | オオタカ | |

| ◆熊鷹(角鷹) | クマタカ | |

| ◆鷂(灰鷹) | ハイタカ(ハシタカ) | 「ハシタカ」は、「ハイタカ」(標準和名)の別名 |

| 駝鳥 | ダチョウ | 駝鳥の卵は「世界一大きな卵」とされている |

| 【千鳥(鵆)】 | チドリ(総称) | |

| ◆桑鳲千鳥(斑鳩千鳥・鵤千鳥) | イカルチドリ | |

| ◆小千鳥 | コチドリ | |

| ◆白千鳥 | シロチドリ | |

| ◆目大千鳥 | メダイチドリ | |

| 鶫(鶇) | ツグミ | |

| 【燕(玄鳥・乙鳥)】 | ツバメ(一種) | |

| 雀鷹(雀鷂) | ツミ | |

| 【鶴】 | ツル(総称) | 日本では一般的に「丹頂(タンチョウ)」を指すことが多い |

| ◆丹頂 | タンチョウ | |

| ◆鍋鶴 | ナベヅル | |

| ◆真鶴(真名鶴) | マナヅル | |

| 朱鷺(鴇・桃花鳥・鵇) | トキ | |

| 鳶 | トビ、トンビ | 「トンビ」は、「トビ」(標準和名)の別名 |

| 【鶏】 | ニワトリ(総称) | 鶏の雛(ひな)を「雛(ヒヨコ)」、雄の鶏を「雄鶏(おんどり)」、雌の鶏を「雌鶏(めんどり)」と呼ぶ |

| ◆烏骨鶏 | うこっけい | |

| ◆軍鶏(鶤) | シャモ | もともとは闘鶏(とうけい)専用の品種 |

| ◆矮鶏 | チャボ | |

| ◆唐丸(鶤鶏) | とうまる | |

| 野雁(鴇) | ノガン | |

| 野路子(野鵐) | ノジコ | |

| 嘴広鸛 | ハシビロコウ | 「動かない鳥」として有名 |

| 蜂熊(蜂角鷹・八角鷹) | ハチクマ | |

| 【鳩】 | ハト(総称) | 一般的には「河原鳩(カワラバト)」を指すことが多い |

| ◆河原鳩 | カワラバト | 飼育管理されたものを「家鳩(イエバト)」、家鳩が野生化したものを「土鳩(ドバト)」と呼ぶ |

| ◆雉鳩 | キジバト | |

| 隼 | ハヤブサ | 地球上で最も早い動物とされている |

| 鷭 | バン | |

| 火食鳥(食火鶏) | ヒクイドリ | |

| 菱喰(鴻) | ヒシクイ | |

| 【鶲(火焼)】 | ヒタキ(総称) | |

| ◆蝦夷鶲 | エゾビタキ | |

| ◆黄鶲 | キビタキ | |

| ◆瑠璃鶲 | ルリビタキ | |

| 雲雀(告天子) | ヒバリ | |

| 鵯(白頭鳥) | ヒヨドリ | |

| 【鶸(金翅雀)】 | ヒワ(総称) | 一般的には「真鶸(マヒワ)」を指すことが多い |

| ◆河原鶸 | カワラヒワ | |

| ◆紅鶸 | ベニヒワ | |

| ◆真鶸 | マヒワ | |

| 【梟】 | フクロウ(一種) | 梟(一種:標準和名)の別名は「烏拉梟・烏拉児梟(ウラルフクロウ)」。羽角(うかく)のある種を木菟(ミミズク)と呼ぶ |

| ◆青葉木菟(青葉梟) | アオバズク | |

| ◆大梟 | オオフクロウ | |

| ◆白梟 | シロフクロウ | |

| 【仏法僧】 | ブッポウソウ(一種) | |

| ◆印度仏法僧 | インドブッポウソウ | |

| 【紅鶴(火鶴・火烈鳥)】 | フラミンゴ(総称) | |

| ◆大紅鶴 | オオフラミンゴ | |

| ◆小紅鶴 | コフラミンゴ | 小紅鶴(標準和名)の別名は「小型紅鶴(コガタフラミンゴ)」 |

| ◆紅色紅鶴 | ベニイロフラミンゴ | |

| 箆鷺 | ヘラサギ | 鷺(サギ)と表記されるが、鷺の仲間ではない |

| 【伽藍鳥】 | ペリカン(総称) | |

| ◆白伽藍鳥 | シロペリカン | |

| ◆桃色伽藍鳥 | モモイロペリカン | |

| 【人鳥(企鵝・片吟)】 | ペンギン(総称) | |

| ◆岩飛人鳥(跳岩企鵝) | イワトビペンギン | |

| ◆王様人鳥 | オウサマペンギン | 王様人鳥(標準和名)の別名は「キングペンギン」 |

| ◆皇帝人鳥(皇帝企鵝) | コウテイペンギン | 皇帝人鳥(標準和名)の別名は「エンペラーペンギン」 |

| 頬白(黄道眉・画眉鳥) | ホオジロ | |

| 杜鵑(時鳥・不如帰・子規・郭公) | ホトトギス | 鶯(ウグイス)と同様に托卵することで知られている。郭公は「カッコウ」と読むことが多い |

| 珠鶏 | ホロホロチョウ | |

| 鶚(雎鳩) | ミサゴ | 鶚(標準和名)の別名は「魚鷹(ウオタカ)」 |

| 【水薙鳥(水凪鳥)】 | ミズナギドリ(総称) | |

| ◆尾長水薙鳥 | オナガミズナギドリ | |

| ◆嘴細水薙鳥 | ハシボソミズナギドリ | |

| ◆羽白水薙鳥 | ハジロミズナギドリ | |

| 鷦鷯(三十三才・巧婦鳥) | ミソサザイ | |

| 【木菟(角鴟・鴟鵂・耳木菟)】 | ミミズク(総称) | 木菟は、羽角のある梟(フクロウ) |

| ◆木葉木菟(木葉梟) | コノハズク | |

| ◆島梟 | シマフクロウ | 梟と表記されるが、羽角があり木菟に分類 |

| ◆虎斑木菟 | トラフズク | |

| 【椋鳥(鶁・白頭翁)】 | ムクドリ(一種) | |

| ◆銀椋鳥 | ギンムクドリ | |

| ◆小椋鳥 | コムクドリ | |

| ◆星椋鳥 | ホシムクドリ | |

| 【目白(繡眼児)】 | メジロ(一種) | 「目白押し(めじろおし)」の語源 |

| ◆琉球目白 | リュウキュウメジロ | |

| 【百舌(百舌鳥・鶪・鴃)】 | モズ(一種) | 「百舌の速贄(はやにえ)」という習性で知られる |

| ◆赤百舌 | アカモズ | |

| ◆大唐百舌 | オオカラモズ | |

| 戴勝(八頭) | ヤツガシラ | |

| 山雀 | ヤマガラ | |

| 【葦切(葭切・葦雀)】 | ヨシキリ(総称) | |

| ◆大葦切(大葭切) | オオヨシキリ | |

| ◆小葦切(小葭切) | コヨシキリ | |

| 葦五位(葭五位) | ヨシゴイ | |

| 夜鷹(蚊母鳥・怪鴟) | ヨタカ | |

| 【蓮鶴(蓮角)】 | レンカク(一種) | |

| ◆南米蓮鶴(南米蓮角) | ナンベイレンカク | |

| 【連雀】 | レンジャク(総称) | |

| ◆黄連雀 | キレンジャク | |

| ◆緋連雀(十二紅) | ヒレンジャク | |

| 【鷲】 | ワシ(総称) | タカ科に分類される鳥類のうち、小形ないし中形の種を「鷹(タカ)」、大形の種を「鷲(ワシ)」と呼ぶ |

| ◆犬鷲(狗鷲) | イヌワシ | |

| ◆大鷲 | オオワシ | |

| ◆白頭鷲 | ハクトウワシ |

鳥の難読漢字

※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。

例 【青鵐(蒿雀)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】

※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。

例 【エナガ(一種)】 ⇒ 【(狭義では)スズメ目エナガ科エナガ属に分類される鳥類の一種】【(広義では)スズメ目エナガ科に分類される鳥類の総称】の両方を意味

例 【インコ(総称)】 ⇒ 【オウム目インコ科に分類される鳥類の総称】を意味(インコという名称の特定の鳥が存在するわけではない)

※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】

↓ア行~

【秋沙】

読み方:アイサ(総称)

秋沙というのは、”カモ目カモ科アイサ属・ウミアイサ属・ミコアイサ属に分類される鳥類の総称”。

<海秋沙>

読み方:ウミアイサ

※上は海秋沙(オス)の写真

.jpg)

※上は海秋沙(メス)の写真

海秋沙というのは、”カモ目カモ科ミコアイサ属に分類される鳥類の一種”。

<川秋沙>

読み方:カワアイサ

※上は川秋沙(オス)の写真

.jpg)

※上は川秋沙(メス)の写真

川秋沙というのは、”カモ目カモ科ウミアイサ属に分類される鳥類の一種”。

<高麗秋沙>

読み方:コウライアイサ

※上は高麗秋沙の雌(左)と雄(右)の写真

高麗秋沙というのは、”カモ目カモ科アイサ属に分類される鳥類の一種”。

<神子秋沙(巫女秋沙)>

読み方:ミコアイサ

※上は神子秋沙(オス)の写真

.jpg)

※上は神子秋沙(メス)の写真

神子秋沙というのは、”カモ目カモ科ミコアイサ属に分類される鳥類の一種”。

【青鵐(蒿雀)】

読み方:アオジ

青鵐というのは、”スズメ目ホオジロ科ホオジロ属に分類される鳥類の一種”。

【鯵刺】

読み方:アジサシ(一種)

鯵刺というのは、”チドリ目カモメ科アジサシ属に分類される鳥類の一種/チドリ目カモメ科アジサシ属とその近縁の属に分類される鳥類の総称”。

上空から水中に飛び込み、魚を刺すように捕まえることから名付けられています。

(鯵(アジ)を好んで食べるわけではなく、魚の鯵を突き刺すように見えることから)

<大鯵刺>

読み方:オオアジサシ

大鯵刺というのは、”チドリ目カモメ科アジサシ属に分類される鳥類の一種”。

<小鯵刺>

読み方:コアジサシ

小鯵刺というのは、”チドリ目カモメ科アジサシ属に分類される鳥類の一種”。

【花鶏(獦子鳥)】

読み方:アトリ

花鶏というのは、”スズメ目アトリ科アトリ属に分類される鳥類の一種”。

【阿比】

読み方:アビ

阿比というのは、”アビ目アビ科アビ属に分類される鳥類の一種”。

【信天翁(阿呆鳥・阿房鳥)】

読み方:アホウドリ(一種)

信天翁というのは、”ミズナギドリ目アホウドリ科キタアホウドリ属に分類される鳥類の一種/ミズナギドリ目アホウドリ科に分類される鳥類の総称”。

人間が近づいても地上での動きが遅く、捕まえるのが簡単だったことから名付けられています。

<小阿呆鳥(小信天翁)>

読み方:コアホウドリ

小阿呆鳥というのは、”ミズナギドリ目アホウドリ科アホウドリ属に分類される鳥類の一種”。

【斑鳩(鵤)】

読み方:イカルガ(イカル)

斑鳩というのは、”スズメ目アトリ科イカル属に分類される鳥類の一種”。

「イカルガ」は、「イカル」(標準和名)の別名になります。

【交喙(鶍)】

読み方:イスカ

※上は交喙(オス)の写真

.jpg)

※上は交喙(メス)の写真

交喙というのは、”スズメ目アトリ科イスカ属に分類される鳥類の一種”。

【鸚哥(音呼)】

読み方:インコ(総称)

鸚哥というのは、”オウム目インコ科に分類される鳥類の総称”。

鸚哥は特殊な喉(のど)の構造を持っているため、人間の言葉や音声を真似て発声することができます。

<背黄青鸚哥>

読み方:セキセイインコ

背黄青鸚哥というのは、”オウム目インコ科セキセイインコ属に分類される鳥類の一種”。

<牡丹鸚哥>

読み方:ボタンインコ

牡丹鸚哥というのは、”オウム目インコ科ボタンインコ属に分類される鳥類の一種”。

【鵜】

読み方:ウ(総称)

鵜というのは、”カツオドリ目ウ科に分類される鳥類の総称”。

鵜は口にした魚を噛まずに丸呑みにするため、この習性を利用した「鵜飼(うかい)」と呼ばれる漁法があります。

(鵜飼では、主に海鵜(ウミウ)という種類が使われる)

また、鵜の上記の習性から、”人から言われたことを、疑ったり考えたりせずにそのまま受け入れること”の意味で、「鵜呑み(うのみ)」(一般的には「鵜呑みにする」の形で使われる)という言葉が使われるようになりました。

<海鵜>

読み方:ウミウ

海鵜というのは、”カツオドリ目ウ科ウ属に分類される鳥類の一種”。

<川鵜(河鵜)>

読み方:カワウ

川鵜というのは、”カツオドリ目ウ科ウ属に分類される鳥類の一種”。

【鶯(鴬)】

読み方:ウグイス(一種)

鶯というのは、”スズメ目ウグイス科ウグイス属に分類される鳥類の一種/スズメ目ウグイス科に分類される鳥類の総称”。

鶯は「ホーホケキョ」の鳴き声で知られ、大瑠璃(オオルリ)・駒鳥(コマドリ)と並んで日本三鳴鳥(にほんさんめいちょう)に数えられます。

「ホーホケキョ」の鳴き声を聞いて春の訪れを感じることから、別名で「春告鳥(はるつげどり)」とも呼ばれています。

<高麗鶯>

読み方:コウライウグイス

高麗鶯というのは、”スズメ目コウライウグイス科コウライウグイス属に分類される鳥類の一種”。

鶯と表記されますが、鶯の仲間ではありません。

<深山鶯>

読み方:ミヤマウグイス

深山鶯というのは、”スズメ目ウグイス科ウグイス属に分類される鳥類の一種”。

【鶉】

読み方:ウズラ

鶉というのは、”キジ目キジ科ウズラ属に分類される鳥類の一種”。

【善知鳥】

読み方:ウトウ

善知鳥というのは、”チドリ目ウミスズメ科ウトウ属に分類される鳥類の一種”。

夏羽(春から夏頃の羽)では上の嘴(くちばし)の付け根に突起ができ、冬羽(秋から冬頃の羽)では嘴の突起がなくなります。

【柄長】

読み方:エナガ(一種)

柄長というのは、”スズメ目エナガ科エナガ属に分類される鳥類の一種/スズメ目エナガ科に分類される鳥類の総称”。

<島柄長>

読み方:シマエナガ

島柄長というのは、”スズメ目エナガ科エナガ属に分類される鳥類。柄長(エナガ)の亜種”。

【鴯鶓】

読み方:エミュー

鴯鶓というのは、”ヒクイドリ目ヒクイドリ科エミュー属に分類される鳥類の一種”。

.jpg)

※上は鴯鶓の卵の写真

飛べない鳥の一種で、鴯鶓の卵は鶏卵10個分ほどの大きさで、緑色をしています。

【鸚鵡】

読み方:オウム(総称)

鸚鵡というのは、”オウム目オウム科に分類される鳥類の総称”。

<阿亀鸚哥(片福面鸚哥)>

読み方:オカメインコ

阿亀鸚哥というのは、”オウム目オウム科オカメインコ属に分類される鳥類の一種”。

鸚哥(インコ)と表記されますが、鸚鵡(オウム)の仲間になります。

<太白鸚鵡(大白鸚鵡)>

読み方:タイハクオウム

太白鸚鵡というのは、”オウム目オウム科オウム属に分類される鳥類の一種”。

<椰子鸚鵡>

読み方:ヤシオウム

椰子鸚鵡というのは、”オウム目オウム科ヤシオウム属に分類される鳥類の一種”。

【大鷭】

読み方:オオバン

大鷭というのは、”ツル目クイナ科オオバン属に分類される鳥類の一種”。

【大瑠璃】

読み方:オオルリ

大瑠璃というのは、”スズメ目ヒタキ科オオルリ属に分類される鳥類の一種”。

大瑠璃は、鶯(ウグイス)・駒鳥(コマドリ)と並んで日本三鳴鳥(にほんさんめいちょう)に数えられます。

【鴛鴦】

読み方:オシドリ

※上は鴛鴦の雄(上)と雌(下)の写真

鴛鴦というのは、”カモ目カモ科オシドリ属に分類される鳥類の一種”。

鴛鴦の雌雄がいつも一緒にいることから、仲が良い夫婦のことを「鴛鴦夫婦(おしどりふうふ)」と言います。

ですが、鴛鴦は冬ごとに毎年パートナーを替えることが研究で分かっています。

↓カ行~

【鸊鷉】

読み方:カイツブリ

鸊鷉というのは、”カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属に分類される鳥類の一種”。

鸊鷉(標準和名)は、別名で「鳰(にお)」とも呼ばれています。

【懸巣(鵥)】

読み方:カケス(一種)

懸巣というのは、”スズメ目カラス科カケス属に分類される鳥類の一種/スズメ目カラス科カケス属に分類される鳥類の総称”。

<深山懸巣>

読み方:ミヤマカケス

深山懸巣というのは、”スズメ目カラス科カケス属に分類される鳥類。懸巣(カケス)の亜種”。

<瑠璃懸巣>

読み方:ルリカケス

瑠璃懸巣というのは、”スズメ目カラス科カケス属に分類される鳥類の一種”。

【鵲】

読み方:カササギ

鵲というのは、”スズメ目カラス科カササギ属に分類される鳥類の一種”。

鵲(標準和名)は、別名で「勝烏(カチガラス)」「高麗烏(コウライガラス)」とも呼ばれています。

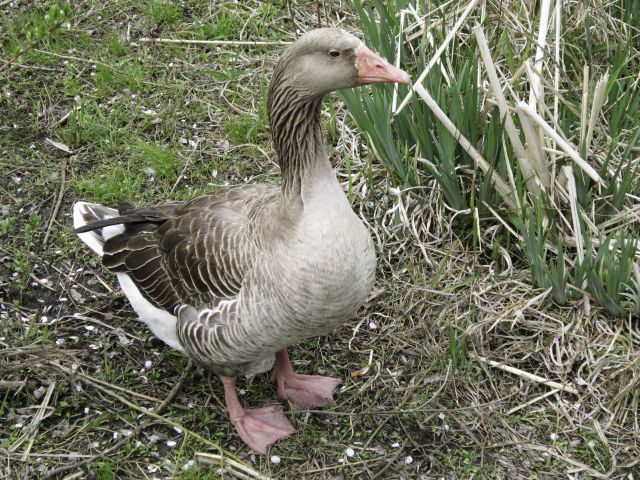

【鵞鳥(鵝鳥)】

読み方:ガチョウ(総称)

鵞鳥というのは、”カモ目カモ科ガン亜科に分類される鳥類の総称”。

<支那鵞鳥>

読み方:シナガチョウ

支那鵞鳥というのは、”カモ目カモ科ガン亜科マガン属に分類される鳥類。酒面雁(サカツラガン)を原種とした品種”。

【鰹鳥】

読み方:カツオドリ

鰹鳥というのは、”カツオドリ目カツオドリ科カツオドリ属に分類される鳥類の一種”。

鰹(カツオ)などに追われて海面付近に上がってきた小魚を狙うことから、鰹などの魚群を知らせる存在だったことが名前の由来になります。

【郭公】

読み方:カッコウ

郭公というのは、”カッコウ目カッコウ科カッコウ属に分類される鳥類の一種”。

郭公は、托卵(たくらん)(他種の鳥の巣で産卵し、その鳥に育てさせること)を行う種として有名です。

「カッコウカッコウ」と鳴き、横断歩道を渡るときに流れる音楽にも利用されています。

郭公(標準和名)は、別名で「閑古鳥(かんこどり)」とも呼ばれています。

【金糸雀】

読み方:カナリア

金糸雀というのは、”スズメ目アトリ科カナリア属に分類される鳥類の一種”。

特殊な呼吸器を持っていて毒物に敏感であることから、古くは炭鉱の毒ガス検知などに利用されていました。

金糸雀は常にさえずっていますが、毒ガスを検知すると鳴き声が止むため、それを危険のサインとして利用していました。

【鴨】

読み方:カモ(総称)

鴨というのは、”カモ目カモ科に分類される鳥類のうち、ガン類・ハクチョウ類を除いたものの総称”。

<合鴨(間鴨)>

読み方:アイガモ

※上は合鴨の雌(左)と雄(右)の写真

合鴨というのは、”カモ目カモ科マガモ属に分類される鳥類。野生の真鴨(マガモ)と家鴨(アヒル)との雑種”。

<家鴨(鶩)>

読み方:アヒル

家鴨というのは、”カモ目カモ科マガモ属に分類される鳥類。真鴨を原種とした亜種”。

中華料理のひとつである「北京(ペキン)ダック」などに用いられます。

<軽鴨>

読み方:カルガモ

軽鴨というのは、”カモ目カモ科マガモ属に分類される鳥類の一種”。

<小鴨>

読み方:コガモ

※上は小鴨の雄(左)と雌(右)の写真

小鴨というのは、”カモ目カモ科マガモ属に分類される鳥類の一種”。

<嘴広鴨>

読み方:ハシビロガモ

※上は嘴広鴨の雄(左)と雌(右)の写真

嘴広鴨というのは、”カモ目カモ科マガモ属に分類される鳥類の一種”。

<真鴨>

読み方:マガモ

※上は真鴨の雄(左)と雌(右)の写真

真鴨というのは、”カモ目カモ科マガモ属に分類される鳥類の一種”。

【鴎(鷗)】

読み方:カモメ(一種)

鴎というのは、”チドリ目カモメ科カモメ属に分類される鳥類の一種/チドリ目カモメ科カモメ属に分類される鳥類の総称”。

<海猫>

読み方:ウミネコ

海猫というのは、”チドリ目カモメ科カモメ属に分類される鳥類の一種”。

鳴き声が「ミャーミャー」と猫に似ていることから名付けられています。

<白鴎(白鷗)>

読み方:シロカモメ

白鴎というのは、”チドリ目カモメ科カモメ属に分類される鳥類の一種”。

<背黒鴎(背黒鷗)>

読み方:セグロカモメ

背黒鴎というのは、”チドリ目カモメ科カモメ属に分類される鳥類の一種”。

<百合鴎(百合鷗)>

読み方:ユリカモメ

百合鴎というのは、”チドリ目カモメ科カモメ属に分類される鳥類の一種”。

【烏(鴉)】

読み方:カラス(総称)

烏というのは、”スズメ目カラス科カラス属および近縁な数属に分類される鳥類の総称”。

<黒丸烏(黒丸鴉)>

読み方:コクマルガラス

.jpg)

※上は黒丸烏(黒色型)の写真

.jpg)

※上は黒丸烏(淡色型)の写真

黒丸烏というのは、”スズメ目カラス科カラス属に分類される鳥類の一種”。

<嘴太烏(嘴太鴉)>

読み方:ハシブトガラス

嘴太烏というのは、”スズメ目カラス科カラス属に分類される鳥類の一種”。

烏というと、日本では一般的に「嘴太烏(ハシブトガラス)」か「嘴細烏(ハシボソガラス)」を指します。

<嘴細烏(嘴細鴉)>

読み方:ハシボソガラス

嘴細烏というのは、”スズメ目カラス科カラス属に分類される鳥類の一種”。

烏というと、日本では一般的に「嘴細烏(ハシボソガラス)」か「嘴太烏(ハシブトガラス)」を指します。

<深山烏(深山鴉)>

読み方:ミヤマガラス

深山烏というのは、”スズメ目カラス科カラス属に分類される鳥類の一種”。

【雁金】

読み方:カリガネ

雁金というのは、”カモ目カモ科マガン属に分類される鳥類の一種”。

【翡翠(川蝉・魚狗)】

読み方:カワセミ(一種)

翡翠というのは、”ブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属に分類される鳥類の一種/ブッポウソウ目カワセミ科に分類される鳥類の総称”。

前者の意味の翡翠(標準和名)は、その美しい見た目から、別名で「(空)飛ぶ宝石」「青い宝石」「渓流の宝石」とも呼ばれています。

<赤翡翠>

読み方:アカショウビン

赤翡翠というのは、”ブッポウソウ目カワセミ科ヤマショウビン属に分類される鳥類の一種”。

<山翡翠>

読み方:ヤマセミ

山翡翠というのは、”ブッポウソウ目カワセミ科ヤマセミ属に分類される鳥類の一種”。

【雁(鴈)】

読み方:ガン(カリ)(総称)

雁というのは、”カモ目カモ科に分類される鳥類のうち、カモ類・ハクチョウ類を除いたものの総称”。

「カリ」は、「ガン」(標準和名)の別名になります。

<印度雁>

読み方:インドガン

印度雁というのは、”カモ目カモ科マガン属に分類される鳥類の一種”。

<黒雁>

読み方:コクガン

黒雁というのは、”カモ目カモ科コクガン属に分類される鳥類の一種”。

<真雁>

読み方:マガン

真雁というのは、”カモ目カモ科マガン属に分類される鳥類の一種”。

【雉子(雉)】

読み方:キジ

※上は雉子(オス)の写真

.jpg)

※上は雉子(メス)の写真

雉子というのは、”キジ目キジ科キジ属に分類される鳥類の一種”。

日本の固有種であることや美しい見た目などの理由から、日本の国鳥にも選ばれています。

【啄木鳥】

読み方:キツツキ(総称)

啄木鳥というのは、”キツツキ目キツツキ科に分類される鳥類の総称”。

木の幹(みき)を突(つつ)いて穴を開け、中にいる昆虫を食べることから名付けられています。

<緑啄木鳥(青啄木鳥)>

読み方:アオゲラ

緑啄木鳥というのは、”キツツキ目キツツキ科アオゲラ属に分類される鳥類の一種”。

<赤啄木鳥>

読み方:アカゲラ

赤啄木鳥というのは、”キツツキ目キツツキ科アカゲラ属に分類される鳥類の一種”。

<熊啄木鳥>

読み方:クマゲラ

熊啄木鳥というのは、”キツツキ目キツツキ科クマゲラ属に分類される鳥類の一種”。

<小啄木鳥>

読み方:コゲラ

小啄木鳥というのは、”キツツキ目キツツキ科アカゲラ属に分類される鳥類の一種”。

<山啄木鳥(山緑啄木鳥)>

読み方:ヤマゲラ

山啄木鳥というのは、”キツツキ目キツツキ科アオゲラ属に分類される鳥類の一種”。

【水鶏】

読み方:クイナ(一種)

水鶏というのは、”ツル目クイナ科クイナ属に分類される鳥類の一種/ツル目クイナ科に分類される鳥類の総称”。

<山原水鶏>

読み方:ヤンバルクイナ

山原水鶏というのは、”ツル目クイナ科ヤンバルクイナ属に分類される鳥類の一種”。

沖縄本島北部の山原(やんばる)地域のみに生息する固有種で、「山原(やんばる)地方に生息する水鶏(クイナ)」に由来しています。

【鵠】

読み方:クグイ

鵠というのは、”白鳥(ハクチョウ)の別名”。

白鳥は”カモ目カモ科ハクチョウ属に分類される鳥類の総称”を意味。

【孔雀】

読み方:クジャク(総称)

孔雀というのは、”キジ目キジ科クジャク属・コンゴクジャク属に分類される鳥類の総称”。

孔雀といえば求愛行動が有名で、雄(オス)は大きく色鮮やかな飾り羽を持ち、それを扇状に広げて揺(ゆ)らし、雌(メス)を誘います。

<印度孔雀>

読み方:インドクジャク

.jpg)

印度孔雀というのは、”キジ目キジ科クジャク属に分類される鳥類の一種”。

孔雀というと、一般的には印度孔雀のことを指します。

<白孔雀>

読み方:シロクジャク

.jpg)

白孔雀というのは、”キジ目キジ科クジャク属に分類される鳥類。印度孔雀の亜種”。

【鳧(鳬・計里・水札)】

読み方:ケリ

鳧というのは、”チドリ目チドリ科タゲリ属に分類される鳥類の一種”。

【鸛】

読み方:コウノトリ

鸛というのは、”コウノトリ目コウノトリ科コウノトリ属に分類される鳥類の一種”。

【小雀】

読み方:コガラ

小雀というのは、”スズメ目シジュウカラ科コガラ属に分類される鳥類の一種”。

【五十雀】

読み方:ゴジュウカラ

五十雀というのは、”スズメ目ゴジュウカラ科ゴジュウカラ属に分類される鳥類の一種”。

【小綬鶏】

読み方:コジュケイ

小綬鶏というのは、”キジ目キジ科コジュケイ属に分類される鳥類の一種”。

↓サ行~

【鷺】

読み方:サギ(総称)

鷺というのは、”ペリカン目サギ科に分類される鳥類の総称”。

<亜麻鷺(猩々鷺・飴鷺)>

読み方:アマサギ

亜麻鷺というのは、”ペリカン目サギ科アマサギ属に分類される鳥類の一種”。

<黒鷺>

読み方:クロサギ

黒鷺というのは、”ペリカン目サギ科コサギ属に分類される鳥類の一種”。

<五位鷺>

読み方:ゴイサギ

五位鷺というのは、”ペリカン目サギ科ゴイサギ属に分類される鳥類の一種”。

<白鷺>

読み方:シラサギ(総称)

白鷺というのは、”全身が白いサギ類の総称”。

白鷺は、小鷺(コサギ)・中鷺(チュウサギ)・大鷺(ダイサギ)などを指します。

【差羽(刺羽・鸇)】

読み方:サシバ

差羽というのは、”タカ目タカ科サシバ属に分類される鳥類の一種”。

差羽(標準和名)は、別名で「大扇(おおおうぎ)」とも呼ばれています。

【鴫(鷸)】

読み方:シギ(総称)

鴫というのは、”チドリ目シギ科に分類される鳥類の総称”。

<磯鷸(磯鴫)>

読み方:イソシギ

磯鷸というのは、”チドリ目シギ科イソシギ属に分類される鳥類の一種”。

<京女鷸(京女鴫)>

読み方:キョウジョシギ

京女鷸というのは、”チドリ目シギ科キョウジョシギ属に分類される鳥類の一種”。

<田鴫(田鷸)>

読み方:タシギ

田鴫というのは、”チドリ目シギ科タシギ属に分類される鳥類の一種”。

<雲雀鴫(雲雀鷸)>

読み方:ヒバリシギ

雲雀鴫というのは、”チドリ目シギ科オバシギ属に分類される鳥類の一種”。

【四十雀】

読み方:シジュウカラ

四十雀というのは、”スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属に分類される鳥類の一種”。

【縞味】

読み方:シマアジ

※上は縞味(オス)の写真

.jpg)

※上は縞味(メス)の写真

縞味というのは、”カモ目カモ科マガモ属に分類される鳥類の一種”。

【鷓鴣】

読み方:シャコ(総称)

鷓鴣というのは、”キジ目キジ科シャコ属とその近縁の属に分類される鳥類の総称”。

<赤足岩鷓鴣(赤脚岩鷓鴣)>

読み方:アカアシイワシャコ

赤足岩鷓鴣というのは、”キジ目キジ科イワシャコ属に分類される鳥類の一種”。

<髪長鷓鴣>

読み方:カミナガシャコ

髪長鷓鴣というのは、”キジ目キジ科シャコ属に分類される鳥類の一種”。

【十姉妹】

読み方:ジュウシマツ

十姉妹というのは、”スズメ目カエデチョウ科キンパラ属に分類される鳥類。中国腰白金腹(チュウゴクコシジロキンパラ)の亜種”。

他の鳥に比べておとなしく温和な性格で、複数飼いしても喧嘩(けんか)せずに仲良くしていることから「十姉妹」の漢字が当てられました。

【雀】

読み方:スズメ(一種)

雀というのは、”スズメ目スズメ科スズメ属に分類される鳥類の一種/スズメ目スズメ科スズメ属に分類される鳥類の総称”。

<入内雀>

読み方:ニュウナイスズメ

入内雀というのは、”スズメ目スズメ科スズメ属に分類される鳥類の一種”。

雀(一種)は主に人家の近くに生息しますが、入内雀は主に林や森などに生息しています。

【鶺鴒】

読み方:セキレイ(総称)

鶺鴒というのは、”スズメ目セキレイ科に分類される鳥類の総称”。

<黄鶺鴒>

読み方:キセキレイ

黄鶺鴒というのは、”スズメ目セキレイ科セキレイ属に分類される鳥類の一種”。

<背黒鶺鴒>

読み方:セグロセキレイ

背黒鶺鴒というのは、”スズメ目セキレイ科セキレイ属に分類される鳥類の一種”。

<白鶺鴒>

読み方:ハクセキレイ

白鶺鴒というのは、”スズメ目セキレイ科セキレイ属に分類される鳥類。大陸白鶺鴒(タイリクハクセキレイ)の亜種”。

↓タ行~

【鷹】

読み方:タカ(総称)

鷹というのは、”タカ目タカ科に分類される鳥類のうち、小形ないし中形の種の総称”。

鷹は、英語で「ホーク(hawk)」と言います。

ちなみに”タカ目タカ科に分類される鳥類のうち、大形の種の総称”を「鷲(ワシ)」(英語で「イーグル(eagle)」)と呼びます。

<大鷹(蒼鷹)>

読み方:オオタカ

大鷹というのは、”タカ目タカ科ハイタカ属に分類される鳥類の一種”。

<熊鷹(角鷹)>

読み方:クマタカ

熊鷹というのは、”タカ目タカ科クマタカ属に分類される鳥類の一種”。

<鷂(灰鷹)>

読み方:ハイタカ(ハシタカ)

鷂というのは、”タカ目タカ科ハイタカ属に分類される鳥類の一種”。

「ハシタカ」は、「ハイタカ」(標準和名)の別名になります。

【駝鳥】

読み方:ダチョウ

駝鳥というのは、”ダチョウ目ダチョウ科ダチョウ属に分類される鳥類の一種”。

.jpg)

飛べない鳥の一種で、駝鳥の卵は鶏卵25個分ほどの大きさで「世界一大きな卵」とされています。

【千鳥(鵆)】

読み方:チドリ(総称)

千鳥というのは、”チドリ目チドリ科に分類される鳥類の総称”。

<桑鳲千鳥(斑鳩千鳥・鵤千鳥)>

読み方:イカルチドリ

桑鳲千鳥というのは、”チドリ目チドリ科チドリ属に分類される鳥類の一種”。

<小千鳥>

読み方:コチドリ

小千鳥というのは、”チドリ目チドリ科チドリ属に分類される鳥類の一種”。

<白千鳥>

読み方:シロチドリ

白千鳥というのは、”チドリ目チドリ科チドリ属に分類される鳥類の一種”。

<目大千鳥>

読み方:メダイチドリ

目大千鳥というのは、”チドリ目チドリ科チドリ属に分類される鳥類の一種”。

【鶫(鶇)】

読み方:ツグミ

鶫というのは、”スズメ目ツグミ科ツグミ属に分類される鳥類の一種”。

【燕(玄鳥・乙鳥)】

読み方:ツバメ(一種)

燕というのは、”スズメ目ツバメ科ツバメ属に分類される鳥類の一種/ツバメ目ツバメ科に分類される鳥類の総称”。

民家の軒下(のきした)などに、泥と枯草を唾液(だえき)で固めて巣を作り、春に日本へ渡来し、秋に南へ渡ります。

ちなみに高級食材のひとつとして知られる「燕の巣」がありますが、これは”穴燕(アマツバメ目アマツバメ科アナツバメ属に分類される鳥類の総称)の巣を乾燥させた食材のこと”を指します。

※上は燕の巣(高級食材)の写真

穴燕(アナツバメ)は巣のほとんどを唾液から作っていて、泥や枯草などを使っていないことから食用にされています。

燕の巣は主に中華料理で使われ、鮑(アワビ)・鱶鰭(フカヒレ)と並んで中国三大珍味のひとつとされています。

【雀鷹(雀鷂)】

読み方:ツミ

雀鷹というのは、”タカ目タカ科ハイタカ属に分類される鳥類の一種”。

【鶴】

読み方:ツル(総称)

鶴というのは、”ツル目ツル科に分類される鳥類の総称”。

<丹頂>

読み方:タンチョウ

丹頂というのは、”ツル目ツル科ツル属に分類される鳥類の一種”。

鶴というと、日本では一般的に丹頂を指すことが多いです。

<鍋鶴>

読み方:ナベヅル

鍋鶴というのは、”ツル目ツル科ツル属に分類される鳥類の一種”。

<真鶴(真名鶴)>

読み方:マナヅル

真鶴というのは、”ツル目ツル科ツル属に分類される鳥類の一種”。

【朱鷺(鴇・桃花鳥・鵇)】

読み方:トキ

朱鷺というのは、”ペリカン目トキ科トキ属に分類される鳥類の一種”。

【鳶】

読み方:トビ、トンビ

鳶というのは、”タカ目タカ科トンビ属に分類される鳥類の一種”。

「トンビ」は、「トビ」(標準和名)の別名になります。

「ピーヒョロロロ」と鳴き、ほとんど羽ばたかずに輪を描きながら飛びます。

↓ナ行~

【鶏】

読み方:ニワトリ(総称)

鶏というのは、”キジ目キジ科ヤケイ属に分類される鳥類の一種”。

.jpg)

※上は雛(ヒヨコ)の写真

鶏の雛(ひな)のことを「雛(ヒヨコ)」、雄(オス)の鶏は「雄鶏・牡鶏(おんどり)」、雌(メス)の鶏は「雌鶏・牝鶏(めんどり)」と呼ばれます。

(「ひな」と「ヒヨコ」はどちらも同じ漢字で表記されます)

<烏骨鶏>

読み方:うこっけい

烏骨鶏というのは、”キジ目キジ科ヤケイ属に分類される鳥類。鶏の一品種”。

<軍鶏(鶤)>

読み方:シャモ

軍鶏というのは、”キジ目キジ科ヤケイ属に分類される鳥類。鶏の一品種”。

もともと鶏の雄同士を戦わせる競技である闘鶏(とうけい)専用の品種であったことから「軍鶏」という漢字が当てられています。

軍鶏は筋肉が発達していて、闘争心が非常に強い鶏の品種になります。

<矮鶏>

読み方:チャボ

矮鶏というのは、”キジ目キジ科ヤケイ属に分類される鳥類。鶏の一品種”。

日本の天然記念物に指定され、主に観賞用として親しまれています。

<唐丸(鶤鶏)>

読み方:とうまる

唐丸というのは、”キジ目キジ科ヤケイ属に分類される鳥類。鶏の一品種”。

日本の天然記念物に指定されています。

【野路子(野鵐)】

読み方:ノジコ

野路子というのは、”スズメ目ホオジロ科ホオジロ属に分類される鳥類の一種”。

↓ハ行~

【嘴広鸛】

読み方:ハシビロコウ

嘴広鸛というのは、”ペリカン目ハシビロコウ科ハシビロコウ属に分類される鳥類の一種”。

嘴広鸛は餌(エサ)である魚(肺魚)を確実に捕えるために、数時間動きを止めることがあり、このことから「動かない鳥」として知られています。

肺魚(ハイギョ)は成長に伴って肺が発達し、酸素の取り込みの大半を鰓(えら)ではなく肺で行うようになり、数時間ごとに息継ぎで水面に上がる必要があります。

動くと肺魚が警戒して水面に上がって来ないため、嘴広鸛は数時間動きを止め、その息継ぎの瞬間を狙っています。

【蜂熊(蜂角鷹・八角鷹)】

読み方:ハチクマ

蜂熊というのは、”タカ目タカ科ハチクマ属に分類される鳥類の一種”。

蜂(ハチ)の幼虫を食べる習性があり、仲間の熊鷹(クマタカ)に似ていることから「蜂熊(ハチクマ)」と名付けられています。

【鳩】

読み方:ハト(総称)

鳩というのは、”ハト目ハト科に分類される鳥類の総称”。

<河原鳩>

読み方:カワラバト

河原鳩というのは、”ハト目ハト科カワラバト属に分類される鳥類の一種”。

鳩というと、一般的には河原鳩を指すことが多いです。

飼育管理されたものを「家鳩(イエバト)」、家鳩が野生化したものを「土鳩(ドバト)」と呼びます。

<雉鳩>

読み方:キジバト

雉鳩というのは、”ハト目ハト科キジバト属に分類される鳥類の一種”。

【隼】

読み方:ハヤブサ

隼というのは、”ハヤブサ目ハヤブサ科ハヤブサ属に分類される鳥類の一種”。

隼は地球上で最も早い動物とされ、水平飛行速度は時速100kmほどで、狩りのために上空から急降下するときの速度は時速390kmほどになります。

【鷭】

読み方:バン

鷭というのは、”ツル目クイナ科バン属に分類される鳥類の一種”。

【火食鳥(食火鶏)】

読み方:ヒクイドリ

火食鳥というのは、”ヒクイドリ目ヒクイドリ科ヒクイドリ属に分類される鳥類の一種”。

.jpg)

実際に火を食べるわけではなく、喉(のど)から垂れ下がっている皮膚(肉垂:にくすい)が赤いため、火を食べているかのように見えることから名付けられました。

【菱喰(鴻)】

読み方:ヒシクイ

菱喰というのは、”カモ目カモ科マガン属に分類される鳥類の一種”。

.jpg)

※上は菱の果実の写真

菱(ヒシ)(植物)の果実を好んで食べることから名付けられています。

【鶲(火焼)】

読み方:ヒタキ(総称)

鶲というのは、”スズメ目ヒタキ科に分類される鳥類の総称”。

<蝦夷鶲>

読み方:エゾビタキ

蝦夷鶲というのは、”スズメ目ヒタキ科サメビタキ属に分類される鳥類の一種”。

<黄鶲>

読み方:キビタキ

黄鶲というのは、”スズメ目ヒタキ科キビタキ属に分類される鳥類の一種”。

<瑠璃鶲>

読み方:ルリビタキ

※上は瑠璃鶲(オス)の写真

.jpg)

※上は瑠璃鶲(メス)の写真

瑠璃鶲というのは、”スズメ目ヒタキ科ルリビタキ属に分類される鳥類の一種”。

【雲雀(告天子)】

読み方:ヒバリ

雲雀というのは、”スズメ目ヒバリ科ヒバリ属に分類される鳥類の一種”。

雲に届くほど空高く飛ぶ雀(スズメ)のような体色をした鳥であることから「雲雀」という漢字が当てられています。

【鵯(白頭鳥)】

読み方:ヒヨドリ

鵯というのは、”スズメ目ヒヨドリ科ヒヨドリ属に分類される鳥類の一種”。

鳴き声が「ヒーヨ、ヒーヨ」と甲高(かんだか)く聞こえることから名付けられています。

【鶸(金翅雀)】

読み方:ヒワ(総称)

鶸というのは、”スズメ目アトリ科ヒワ亜科に分類される鳥類の総称”。

<河原鶸>

読み方:カワラヒワ

河原鶸というのは、”スズメ目アトリ科ヒワ亜科ヒワ属に分類される鳥類の一種”。

<紅鶸>

読み方:ベニヒワ

紅鶸というのは、”スズメ目アトリ科ヒワ亜科ヒワ属に分類される鳥類の一種”。

<真鶸>

読み方:マヒワ

※上は真鶸(オス)の写真

.jpg)

※上は真鶸(メス)の写真

真鶸というのは、”スズメ目アトリ科ヒワ亜科カワラヒワ属に分類される鳥類の一種”。

鶸というと、一般的には真鶸を指すことが多いです。

【梟】

読み方:フクロウ(一種)

梟というのは、”フクロウ目フクロウ科フクロウ属に分類される鳥類の一種/フクロウ目フクロウ科に分類される鳥類のうち、頭に耳のような飾り羽(羽角)を持つ種(ミミズク)を除いたものの総称”。

前者の意味の梟(標準和名)は、別名で「烏拉梟・烏拉児梟(ウラルフクロウ)」とも呼ばれています。

<青葉木菟(青葉梟)>

読み方:アオバズク

青葉木菟というのは、”フクロウ目フクロウ科アオバズク属に分類される鳥類の一種”。

<大梟>

読み方:オオフクロウ

大梟というのは、”フクロウ目フクロウ科フクロウ属に分類される鳥類の一種”。

<白梟>

読み方:シロフクロウ

白梟というのは、”フクロウ目フクロウ科ワシミミズク属に分類される鳥類の一種”。

【仏法僧】

読み方:ブッポウソウ(一種)

仏法僧というのは、”ブッポウソウ目ブッポウソウ科ブッポウソウ属に分類される鳥類の一種/ブッポウソウ目ブッポウソウ科に分類される鳥類の総称”。

<印度仏法僧>

読み方:インドブッポウソウ

仏法僧というのは、”ブッポウソウ目ブッポウソウ科ニシブッポウソウ属に分類される鳥類の一種”。

【紅鶴(火鶴・火烈鳥)】

読み方:フラミンゴ(総称)

紅鶴というのは、”フラミンゴ目フラミンゴ科に分類される鳥類の総称”。

<大紅鶴>

読み方:オオフラミンゴ

大紅鶴というのは、”フラミンゴ目フラミンゴ科フラミンゴ属に分類される鳥類の一種”。

<小紅鶴>

読み方:コフラミンゴ

小紅鶴というのは、”フラミンゴ目フラミンゴ科フラミンゴ属に分類される鳥類の一種”。

小紅鶴(標準和名)は、別名で「小型紅鶴(コガタフラミンゴ)」とも呼ばれています。

<紅色紅鶴>

読み方:ベニイロフラミンゴ

紅色紅鶴というのは、”フラミンゴ目フラミンゴ科フラミンゴ属に分類される鳥類の一種”。

【箆鷺】

読み方:ヘラサギ

箆鷺というのは、”ペリカン目トキ科ヘラサギ属に分類される鳥類の一種”。

鷺(サギ)と表記されますが、鷺の仲間ではありません。

【伽藍鳥】

読み方:ペリカン(総称)

伽藍鳥というのは、”ペリカン目ペリカン科ペリカン属に分類される鳥類の総称”。

下くちばしの大きな袋で獲物(主に魚)を水ごと含んで、水だけを吐き出してから捕食します。

<白伽藍鳥>

読み方:シロペリカン

白伽藍鳥というのは、”ペリカン目ペリカン科ペリカン属に分類される鳥類の一種”。

<桃色伽藍鳥>

読み方:モモイロペリカン

桃色伽藍鳥というのは、”ペリカン目ペリカン科ペリカン属に分類される鳥類の一種”。

【人鳥(企鵝・片吟】

読み方:ペンギン(総称)

人鳥というのは、”ペンギン目ペンギン科に分類される鳥類の総称”。

飛べない鳥の一種で、陸上では胴体を垂直に立てて行動することができます。

<岩飛人鳥(跳岩企鵝)>

読み方:イワトビペンギン

岩飛人鳥というのは、”ペンギン目ペンギン科マカロニペンギン属に分類される鳥類の一種”。

目の上に眉のような黄色い羽があり、目の後ろに大きく広がる飾り羽が特徴的です。

<王様人鳥>

読み方:オウサマペンギン

王様人鳥というのは、”ペンギン目ペンギン科オウサマペンギン属に分類される鳥類の一種”。

1778年に、それまでに見つかっていたどの人鳥よりも大きかったために「王様人鳥(オウサマペンギン)」と名付けられました。

王様人鳥(標準和名)は、別名で「キングペンギン」とも呼ばれています。

.jpg)

※上は王様人鳥の雛の写真

王様人鳥の雛(ヒナ)は生まれてから10日くらいで全身に茶色の羽毛が生え始め、雛の間は茶色い羽毛で覆われ、生後9カ月くらいすると黒と白の羽毛に生え変わります。

<皇帝人鳥(皇帝企鵝)>

読み方:コウテイペンギン

皇帝人鳥というのは、”ペンギン目ペンギン科オウサマペンギン属に分類される鳥類の一種”。

1844年に、王様人鳥よりもさらに大きい人鳥が発見されたため、王様よりも大きい人鳥ということで「皇帝人鳥(コウテイペンギン)」と名付けられました。

皇帝人鳥(標準和名)は、別名で「エンペラーペンギン」とも呼ばれています。

.jpg)

※上は皇帝人鳥の雛(左)の写真

雛の間は灰色の羽毛で覆われ、生後4カ月くらいすると黒と白の羽毛に生え変わります。

【頬白(黄道眉・画眉鳥)】

読み方:ホオジロ

頬白というのは、”スズメ目ホオジロ科ホオジロ属に分類される鳥類の一種”。

頬の部分が白いことから名付けられています。

【杜鵑(時鳥・不如帰・子規・郭公)】

読み方:ホトトギス

杜鵑というのは、”カッコウ目カッコウ科カッコウ属に分類される鳥類の一種”。

鶯(ウグイス)と同様に托卵(たくらん)する習性があります。

【珠鶏】

読み方:ホロホロチョウ

珠鶏というのは、”キジ目ホロホロチョウ科ホロホロチョウ属に分類される鳥類の一種”。

↓マ行~

【鶚(雎鳩)】

読み方:ミサゴ

鶚というのは、”タカ目ミサゴ科ミサゴ属に分類される鳥類の一種”。

鶚(標準和名)は、魚を好んで食べることから、別名で「魚鷹(ウオタカ)」と呼ばれています。

【水薙鳥(水凪鳥)】

読み方:ミズナギドリ(総称)

水薙鳥というのは、”ミズナギドリ目ミズナギドリ科に分類される鳥類の総称”。

水面ギリギリを旋回し、翼で水面を切る(薙ぐ)ように見えることから名付けられています。

<尾長水薙鳥>

読み方:オナガミズナギドリ

尾長水薙鳥というのは、”ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギドリ属に分類される鳥類の一種”。

<嘴細水薙鳥>

読み方:ハシボソミズナギドリ

嘴細水薙鳥というのは、”ミズナギドリ目ミズナギドリ科ミズナギドリ属に分類される鳥類の一種”。

<羽白水薙鳥>

読み方:ハジロミズナギドリ

羽白水薙鳥というのは、”ミズナギドリ目ミズナギドリ科シロハラミズナギドリ属に分類される鳥類の一種”。

【鷦鷯(三十三才・巧婦鳥)】

読み方:ミソサザイ

鷦鷯というのは、”スズメ目ミソサザイ科ミソサザイ属に分類される鳥類の一種”。

【木菟(角鴟・鴟鵂・耳木菟)】

読み方:ミミズク(総称)

木菟というのは、”フクロウ目フクロウ科に分類される鳥類のうち、頭に耳のような飾り羽(羽角)を持つ種の総称”。

<木葉木菟(木葉梟)>

読み方:コノハズク

木葉木菟というのは、”フクロウ目フクロウ科コノハズク属に分類される鳥類の一種”。

<島梟>

読み方:シマフクロウ

島梟というのは、”フクロウ目フクロウ科ワシミミズク属に分類される鳥類の一種”。

<虎斑木菟>

読み方:トラフズク

虎斑木菟というのは、”フクロウ目フクロウ科トラフズク属に分類される鳥類の一種”。

【椋鳥(鶁・白頭翁)】

読み方:ムクドリ(一種)

椋鳥というのは、”スズメ目ムクドリ科ムクドリ属に分類される鳥類の一種/スズメ目ムクドリ科に分類される鳥類の総称”。

.jpg)

※上は椋の木の果実の写真

椋の木(ムクノキ)の果実を好んで食べることから名付けられましたが、椋の木の果実以外にも様々なものを食べます。

<銀椋鳥>

読み方:ギンムクドリ

銀椋鳥というのは、”スズメ目ムクドリ科ムクドリ属に分類される鳥類の一種”。

<小椋鳥>

読み方:コムクドリ

小椋鳥というのは、”スズメ目ムクドリ科ムクドリ属に分類される鳥類の一種”。

<星椋鳥>

読み方:ホシムクドリ

星椋鳥というのは、”スズメ目ムクドリ科ムクドリ属に分類される鳥類の一種”。

【目白(繡眼児)】

読み方:メジロ(一種)

目白というのは、”スズメ目メジロ科メジロ属に分類される鳥類の一種/スズメ目メジロ科に分類される鳥類の総称”。

目白は秋から冬にかけて、群れをなして押し合うように並んで木に止まる習性があり、これを「目白の押し合い」と言っていました。

その様子から”多くの人や物事がぎっしり並んだり続いたりすること”の意味で、「目白押し(めじろおし)」という言葉が使われるようになりました。

<琉球目白>

読み方:リュウキュウメジロ

琉球目白というのは、”スズメ目メジロ科メジロ属に分類される鳥類。目白の亜種”。

【百舌(百舌鳥・鶪・鴃)】

読み方:モズ(一種)

百舌というのは、”スズメ目モズ科モズ属に分類される鳥類の一種/スズメ目モズ科に分類される鳥類の総称”。

百舌は捕らえた獲物を木の枝に突き刺しておく習性があり、この習性のことを「百舌の速贄(はやにえ)」と呼びます。

これはモズ類の全てが行う習性で、速贄は百舌の栄養食や、餌(えさ)の少ない冬季の保存食としての役割があると考えられています。

<赤百舌>

読み方:アカモズ

赤百舌というのは、”スズメ目モズ科モズ属に分類される鳥類の一種”。

<大唐百舌>

読み方:オオカラモズ

大唐百舌というのは、”スズメ目モズ科モズ属に分類される鳥類の一種”。

↓ヤ行~

【戴勝(八頭)】

読み方:ヤツガシラ

戴勝というのは、”サイチョウ目ヤツガシラ科ヤツガシラ属に分類される鳥類の一種”。

頭には広げると扇状になる冠羽(かんう)(鳥の頭の、周囲より長い羽毛)があり、その冠羽が8つに分かれているように見えることから名付けられています。

【山雀】

読み方:ヤマガラ

山雀というのは、”スズメ目シジュウカラ科ヤマガラ属に分類される鳥類の一種”。

【葦切(葭切・葦雀)】

読み方:ヨシキリ(総称)

葦切というのは、”スズメ目ヨシキリ科ヨシキリ属に分類される鳥類の総称”。

<大葦切(大葭切)>

読み方:オオヨシキリ

大葦切というのは、”スズメ目ヨシキリ科ヨシキリ属に分類される鳥類の一種”。

<小葦切(小葭切)>

読み方:コヨシキリ

小葦切というのは、”スズメ目ヨシキリ科ヨシキリ属に分類される鳥類の一種”。

【葦五位(葭五位)】

読み方:ヨシゴイ

葦五位というのは、”ペリカン目サギ科ヨシゴイ属に分類される鳥類の一種”。

【夜鷹(蚊母鳥・怪鴟)】

読み方:ヨタカ

夜鷹というのは、”ヨタカ目ヨタカ科ヨタカ属に分類される鳥類の一種”。

↓ラ行~

【蓮鶴(蓮角)】

読み方:レンカク(一種)

蓮鶴というのは、”チドリ目レンカク科レンカク属に分類される鳥類の一種/チドリ目レンカク科に分類される鳥類の総称”。

長い指と爪によりかんじきのように接地面の圧力を分散させて、池に浮いた植物の葉の上を歩くことができます。

<南米蓮鶴(南米蓮角)>

読み方:ナンベイレンカク

南米蓮鶴というのは、”チドリ目レンカク科アメリカレンカク属に分類される鳥類の一種”。

【連雀】

読み方:レンジャク(総称)

連雀というのは、”スズメ目レンジャク科に分類される鳥類の総称”。

<黄連雀>

読み方:キレンジャク

黄連雀というのは、”スズメ目レンジャク科レンジャク属に分類される鳥類の一種”。

<緋連雀(十二紅)>

読み方:ヒレンジャク

緋連雀というのは、”スズメ目レンジャク科レンジャク属に分類される鳥類の一種”。

↓ワ行~

【鷲】

読み方:ワシ(総称)

鷲というのは、”タカ目タカ科に分類される鳥類のうち、大形の種の総称”。

鷲は、英語で「イーグル(eagle)」と言います。

ちなみに”タカ目タカ科に分類される鳥類のうち、小形ないし中形の種の総称”を「鷹(タカ)」(英語で「ホーク(hawk)」)と呼びます。

<犬鷲(狗鷲)>

読み方:イヌワシ

犬鷲というのは、”タカ目タカ科イヌワシ属に分類される鳥類の一種”。

<大鷲>

読み方:オオワシ

大鷲というのは、”タカ目タカ科オジロワシ属に分類される鳥類の一種”。

<白頭鷲>

読み方:ハクトウワシ

白頭鷲というのは、”タカ目タカ科ウミワシ属に分類される鳥類の一種”。

関連ページ

<難読漢字の一覧>

(写真あり)藜、櫛、羆など

(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など

(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など

(写真あり)海驢、犀、猫鼬など

(写真あり)薊、金木犀、百合など

(写真あり)水黽、蟋蟀、蟷螂など

(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など

(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など

秋桜、御手洗、蒲公英、転寝など

愈々、努々、清々しい、瑞々しいなど

誂える、囀る、目眩く、拵えるなど

<読み間違えやすい漢字の一覧>

哀悼、重複、出生、集荷など

依存、過不足、続柄など

<難読漢字の一覧(偏)>

(写真あり)鯆、鰍、鰉など

(写真あり)蝗、蠍、蝮など

(写真あり)梲、栂、樅など

(写真あり)鎹、鍬、釦など

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など