虫の難読漢字(一覧表)

※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。

例 【虻(蝱)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】

※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。

例 【アメンボ(一種)】 ⇒ 【(狭義では)半翅目アメンボ科に分類される昆虫の一種】【(広義では)半翅目アメンボ科に分類される昆虫の総称】の両方を意味

例 【アリ(総称)】 ⇒ 【膜翅目アリ科に分類される昆虫の総称】を意味(アリという名称の特定の虫が存在するわけではない)

※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】

| 漢字 | 読み方 | 備考欄 |

|---|---|---|

| 【虻(蝱)】 | アブ(総称) | |

| ◆後架虻 | コウカアブ | |

| ◆塩屋虻(塩谷虻) | シオヤアブ | |

| ◆花虻 | ハナアブ | |

| ◆細扁虻 | ホソヒラタアブ | |

| 【水黽(水馬・飴坊)】 | アメンボ(一種) | 水黽(一種:標準和名)の別名は「並水黽(ナミアメンボ)」 |

| ◆大水黽 | オオアメンボ | |

| ◆姫水黽 | ヒメアメンボ | |

| 【蟻(螘)】 | アリ(総称) | |

| ◆網目蟻 | アミメアリ | |

| ◆黒大蟻 | クロオオアリ | |

| ◆黒山蟻 | クロヤマアリ | |

| 【蝗(稲子)】 | イナゴ(総称) | |

| ◆小翅蝗(小翅稲子) | コバネイナゴ | |

| ◆土蝗(土稲子) | ツチイナゴ | |

| ◆翅長蝗(翅長稲子) | ハネナガイナゴ | |

| 芋虫(蜀) | イモムシ | |

| 【薄翅蜉蝣(薄羽蜉蝣)】 | ウスバカゲロウ(一種) | 幼虫を「蟻地獄(アリジゴク)」と呼ぶ。蜉蝣と表記されるが、蜉蝣の仲間ではない |

| 【浮塵子(白蝋虫)】 | ウンカ(総称) | |

| ◆赤翅長浮塵子 | アカハネナガウンカ | |

| ◆緑軍配浮塵子 | ミドリグンバイウンカ | |

| 【螻蛄】 | オケラ(ケラ)(一種) | 「オケラ」は、「ケラ」(標準和名)の別名 |

| 【歩行虫(筬虫)】 | オサムシ(総称) | |

| ◆青歩行虫 | アオオサムシ | |

| ◆大瑠璃歩行虫 | オオルリオサムシ | |

| 【蚊】 | カ(総称) | 蚊の幼虫を「孑孑(ボウフラ)」と呼ぶ |

| ◆赤家蚊 | アカイエカ | |

| ◆一筋縞蚊 | ヒトスジシマカ | 一筋縞蚊(標準和名)の別名は「藪蚊(ヤブカ)」 |

| 【蛾】 | ガ(総称) | |

| ◆刺蛾 | イラガ | 刺蛾の幼虫を「刺虫(イラムシ)」と呼ぶ |

| ◆蚕蛾 | カイコガ | 成虫を「蚕蛾(カイコガ)」、幼虫を「蚕(カイコ)」と呼ぶことが多い。蚕の繭からとって精錬した糸を「絹糸(きぬいと)」と呼ぶ |

| ◆雀蛾(天蛾) | スズメガ(総称) | |

| ◆山繭蛾(天蚕) | ヤママユガ | 山繭蛾は、「山繭(ヤママユ)」(標準和名)の別名 |

| 【大蚊】 | ガガンボ(総称) | |

| ◆口長大蚊 | クチナガガガンボ | |

| ◆帝大蚊 | ミカドガガンボ | |

| 【蜉蝣(蜻蛉)】 | カゲロウ(総称) | 蜻蛉は「トンボ」と読むことが多い |

| ◆二筋紋蜉蝣(二条紋蜉蝣) | フタスジモンカゲロウ | |

| ◆紋蜉蝣 | モンカゲロウ | |

| 【蝸牛】 | カタツムリ(総称) | 標準和名は「マイマイ」で、別名で「カタツムリ」「デンデンムシ」と呼ばれる |

| ◆大毛蝸牛 | オオケマイマイ | |

| ◆日本蝸牛 | ニッポンマイマイ | |

| ◆三筋蝸牛 | ミスジマイマイ | |

| 【金蚉(金亀虫・金蚊)】 | カナブン(一種) | |

| ◆青金蚉 | アオカナブン | |

| ◆黒金蚉 | クロカナブン | |

| 【甲虫(兜虫)】 | カブトムシ(一種) | 甲虫(一種:標準和名)の別名は「大和甲虫(ヤマトカブト・ヤマトカブトムシ)」 |

| ◆小甲虫 | コカブト(コカブトムシ) | 「コカブトムシ」は、「コカブト」(標準和名)の別名 |

| ◆赫拉克勒斯大甲虫 | ヘラクレスオオカブト | 「世界最大のカブトムシ」として知られている |

| 【蟷螂(鎌切)】 | カマキリ(総称) | |

| ◆大蟷螂 | オオカマキリ | |

| ◆朝鮮蟷螂 | チョウセンカマキリ | |

| ◆花蟷螂 | ハナカマキリ | |

| ◆腹広蟷螂 | ハラビロカマキリ | |

| ◆水蟷螂(水螳螂・水鎌切) | ミズカマキリ | 蟷螂と表記されるが、椿虫(カメムシ)の仲間 |

| 【竈馬】 | カマドウマ(一種) | 竈馬の別名は「便所蟋蟀(ベンジョコオロギ)」 |

| ◆斑竈馬 | マダラカマドウマ | |

| 【髪切虫(天牛)】 | カミキリムシ(総称) | |

| ◆黄色虎髪切(黄色虎天牛) | キイロトラカミキリ | |

| ◆胡麻斑髪切(胡麻斑天牛) | ゴマダラカミキリ | |

| ◆瑠璃星髪切(瑠璃星天牛) | ルリボシカミキリ | |

| 【椿虫(亀虫)】 | カメムシ(総称) | |

| ◆赤筋亀虫 | アカスジカメムシ | |

| ◆黄斑亀虫 | キマダラカメムシ | |

| ◆臭木亀虫 | クサギカメムシ | |

| 螽斯(螽蟖・蟋蟀) | キリギリス | 蟋蟀は「コオロギ」と読むことが多い |

| 【轡虫(聒聒児)】 | クツワムシ(一種) | |

| ◆台湾轡虫 | タイワンクツワムシ | |

| 首切螽斯 | クビキリギス(クビキリギリス) | 「クビキリギリス」は、「クビキリギス」(標準和名)の別名 |

| 【蜘蛛】 | クモ(総称) | |

| ◆足高蜘蛛 | アシダカグモ | |

| ◆女郎蜘蛛 | ジョロウグモ | |

| ◆背赤後家蜘蛛 | セアカゴケグモ | |

| 【鍬形虫】 | クワガタムシ(総称) | 略して「鍬形(クワガタ)」とも呼ばれる |

| ◆鋸鍬形 | ノコギリクワガタ | |

| ◆平鍬形 | ヒラタクワガタ | |

| ◆深山鍬形 | ミヤマクワガタ | |

| 【蚰蜒】 | ゲジゲジ(ゲジ)(一種) | 「ゲジゲジ」は、「ゲジ」(標準和名)の別名 |

| ◆大蚰蜒 | オオゲジ | |

| 【源五郎(竜蝨)】 | ゲンゴロウ(一種) | 源五郎(一種:標準和名)の別名は「並源五郎(ナミゲンゴロウ)」「大源五郎(オオゲンゴロウ)」「本源五郎(ホンゲンゴロウ)」 |

| ◆黒源五郎 | クロゲンゴロウ | |

| ◆縞源五郎 | シマゲンゴロウ | |

| ◆鳶色源五郎 | トビイロゲンゴロウ | |

| 【蟋蟀(蛩)】 | コオロギ(総称) | |

| ◆閻魔蟋蟀 | エンマコオロギ | |

| ◆竈蟋蟀 | カマドコオロギ | |

| ◆台湾閻魔蟋蟀 | タイワンエンマコオロギ | |

| 【沙蚕】 | ゴカイ(総称) | |

| 【黄金虫(金亀子)】 | コガネムシ(一種) | 黄金虫(一種:標準和名)の別名は「並黄金(ナミコガネ)」 |

| ◆銅鉦蚉蚉 | ドウガネブイブイ | |

| ◆豆黄金 | マメコガネ | |

| 【蜚蠊】 | ゴキブリ(総称) | 日本では一般的に「黒蜚蠊(クロゴキブリ)」「茶翅蜚蠊(チャバネゴキブリ)」がよく見られる |

| ◆大蜚蠊 | オオゴキブリ | |

| ◆黒蜚蠊 | クロゴキブリ | |

| ◆茶翅蜚蠊 | チャバネゴキブリ | |

| 穀象虫 | コクゾウムシ | |

| 【芥虫(塵虫・塵芥虫・歩行虫)】 | ゴミムシ(一種) | |

| ◆大扁芥虫 | オオヒラタゴミムシ | |

| ◆黄首青後切芥虫 | キクビアオアトキリゴミムシ | |

| ◆丸首芥虫 | マルクビゴミムシ | |

| 【米搗虫(叩頭虫)】 | コメツキムシ(総称) | |

| ◆錆木樵(錆樵) | サビキコリ | |

| ◆霜降米搗 | シモフリコメツキ | |

| ◆髭米搗 | ヒゲコメツキ | |

| 【蠍】 | サソリ(総称) | |

| 蛹 | さなぎ | |

| 【真田虫(条虫)】 | サナダムシ(総称) | |

| 【死出虫(埋葬虫)】 | シデムシ(総称) | |

| ◆大扁死出虫 | オオヒラタシデムシ | |

| ◆鼈甲扁死出虫 | ベッコウヒラタシデムシ | |

| 【紙魚(衣魚・蠧魚・蠧)】 | シミ(総称) | |

| ◆背筋紙魚 | セスジシミ | |

| 【尺取虫】 | シャクトリムシ(総称) | 尺取虫は「尺蛾(シャクガ)」の幼虫 |

| 【虱(蝨)】 | シラミ(総称) | 「虱潰し(しらみつぶし)」の語源 |

| 【蝉】 | セミ(総称) | |

| ◆油蝉 | アブラゼミ | |

| ◆熊蝉 | クマゼミ | |

| ◆つくつく法師(寒蝉) | ツクツクボウシ | |

| ◆蜩(日暮) | ヒグラシ | |

| 【草履虫】 | ゾウリムシ(総称) | |

| 【田鼈(田亀・水爬虫)】 | タガメ(一種) | |

| 【壁蝨(蜱・蟎・螕)】 | ダニ(総称) | |

| ◆宝壁蝨(宝蜱) | タカラダニ(総称) | 日本では一般的に「壁孔宝壁蝨(カベアナタカラダニ)」を指す |

| ◆真壁蝨(真蜱) | マダニ(総称) | |

| 【玉虫(吉丁虫)】 | タマムシ(一種) | 玉虫(一種:標準和名)の別名は「大和玉虫(ヤマトタマムシ)」 |

| ◆青斑玉虫 | アオマダラタマムシ | |

| ◆青胸筋玉虫 | アオムネスジタマムシ | |

| 【蝶】 | チョウ(総称) | |

| ◆揚羽蝶(鳳蝶) | アゲハチョウ(一種) | 揚羽蝶(一種)は、「並揚羽(ナミアゲハ)」(標準和名)の別名 |

| ◆紋白蝶 | モンシロチョウ | |

| 【恙虫】 | ツツガムシ(総称) | |

| 【天道虫(瓢虫・紅娘)】 | テントウムシ(一種) | 天道虫(一種)は、「並天道(ナミテントウ)」(標準和名)の別名 |

| ◆七星天道(七星瓢虫) | ナナホシテントウ | |

| ◆並天道(並瓢虫) | ナミテントウ | |

| ◆段斑天道(段斑瓢虫) | ダンダラテントウ | |

| 【蜻蛉(蜻蜓)】 | トンボ(総称) | 蜻蛉の幼虫を「水蠆(ヤゴ)」と呼ぶ。蜻蛉は「カゲロウ」と読むこともできる |

| ◆秋茜 | アキアカネ | 秋茜(標準和名)の別名は「赤蜻蛉(あかとんぼ)」 |

| ◆糸蜻蛉(豆娘) | イトトンボ(総称) | |

| ◆馬大頭 | オニヤンマ | 「日本最大の蜻蛉(トンボ)」として知られている |

| ◆塩辛蜻蛉 | シオカラトンボ | |

| 【七節(竹節虫)】 | ナナフシ(一種) | 七節(一種)は、「七節擬(ナナフシモドキ)」(標準和名)の別名 |

| ◆枝七節 | エダナナフシ | |

| ◆棘七節 | トゲナナフシ | |

| ◆七節擬 | ナナフシモドキ | |

| 【蛞蝓】 | ナメクジ(一種) | 蛞蝓(一種:標準和名)の別名は「二筋蛞蝓(フタスジナメクジ)」 |

| ◆茶甲羅蛞蝓 | チャコウラナメクジ | |

| ◆山蛞蝓 | ヤマナメクジ | |

| 【蚤】 | ノミ(総称) | |

| ◆猫蚤 | ネコノミ | |

| 【蝿(蠅)】 | ハエ(総称) | 蝿の幼虫を「蛆(うじ)」と呼ぶ |

| ◆家蝿(家蠅) | イエバエ | |

| ◆金蝿(金蠅) | キンバエ | |

| ◆猩々蝿(猩々蠅・猩猩蝿・猩猩蠅) | ショウジョウバエ(総称) | |

| 【蜂】 | ハチ(総称) | |

| ◆足長蜂 | アシナガバチ(総称) | |

| ◆熊蜂 | クマバチ(総称) | 熊蜂(標準和名)の別名は「クマンバチ」 |

| ◆似我蜂 | ジガバチ(一種) | 似我蜂(一種)は、「里似我蜂(サトジガバチ)」(標準和名)の別名 |

| ◆雀蜂(胡蜂) | スズメバチ(総称) | |

| 【飛蝗(蝗虫)】 | バッタ(総称) | |

| ◆負飛蝗(負蝗虫) | オンブバッタ | |

| ◆精霊飛蝗 | ショウリョウバッタ | |

| ◆殿様飛蝗 | トノサマバッタ | |

| 【斑猫(斑蝥)】 | ハンミョウ(一種) | 斑猫(一種)は、「並斑猫(ナミハンミョウ)」(標準和名)の別名 |

| ◆小斑猫 | コハンミョウ | |

| ◆土斑猫 | ツチハンミョウ(総称) | 斑猫と表記されるが、斑猫の仲間ではない |

| ◆並斑猫 | ナミハンミョウ | |

| 【蛭】 | ヒル(総称) | |

| ◆馬蛭 | ウマビル | |

| ◆山蛭 | ヤマビル | |

| 【蚋(蜹)】 | ブヨ(ブユ・ブト)(総称) | 「ブユ」(標準和名)は、別名で関東では「ブヨ」、関西では「ブト」とも呼ばれる |

| 放屁虫(屁放虫) | ヘッピリムシ(ヘヒリムシ) | 捕らえると悪臭・ガスを放つ昆虫の総称 |

| 【蛍(螢)】 | ホタル(総称) | 日本では一般的に「源氏蛍(ゲンジボタル)」を指すことが多い |

| ◆源氏蛍 | ゲンジボタル | |

| ◆平家蛍 | ヘイケボタル | |

| 蝸牛被(舞舞被) | マイマイカブリ | |

| 【微塵子(水蚤)】 | ミジンコ(総称) | |

| 蓑虫 | ミノムシ | ミノガ科に分類される「蛾(ガ)」の幼虫 |

| 【蚯蚓(蚓)】 | ミミズ(総称) | |

| ◆縞蚯蚓 | シマミミズ | |

| ◆太蚯蚓 | フトミミズ(総称) | |

| 【百足(蜈蚣)】 | ムカデ(総称) | |

| ◆鳶頭蜈蚣 | トビズムカデ | |

| 【馬陸】 | ヤスデ(総称) | |

| ◆汽車馬陸 | キシャヤスデ | |

| ◆焼馬陸 | ヤケヤスデ | |

| ◆南馬陸 | ミナミヤスデ | |

| 【草鞋虫(鼠姑)】 | ワラジムシ(一種) |

虫の難読漢字

※1:漢字表記が複数ある場合は、一般的に使われることが多いほうの漢字表記を優先しています(読み方の表記も同様)。

例 【虻(蝱)】 ⇒ 【一般的に使われることが多い漢字表記(比較して一般的に使われることが少ない漢字表記)】

※2:読み方の横に「(一種)」「(総称)」の表記があるものは、以下のような意味になります。

例 【アメンボ(一種)】 ⇒ 【(狭義では)半翅目アメンボ科に分類される昆虫の一種】【(広義では)半翅目アメンボ科に分類される昆虫の総称】の両方を意味

例 【アリ(総称)】 ⇒ 【膜翅目アリ科に分類される昆虫の総称】を意味(アリという名称の特定の虫が存在するわけではない)

※3:標準和名=【日本での正式な名称のこと】

↓ア行~

【虻(蝱)】

読み方:アブ(総称)

虻というのは、”双翅目(そうしもく)(別名:ハエ目)短角亜目(別名:ハエ亜目)に分類される昆虫の総称”。

<後架虻>

読み方:コウカアブ

後架虻というのは、”双翅目短角亜目ミズアブ科に分類される昆虫の一種”。

<塩屋虻(塩谷虻)>

読み方:シオヤアブ

塩屋虻というのは、”双翅目短角亜目ムシヒキアブ科に分類される昆虫の一種”。

<花虻>

読み方:ハナアブ

花虻というのは、”双翅目短角亜目ハナアブ科に分類される昆虫の一種”。

<細扁虻>

読み方:ホソヒラタアブ

細扁虻というのは、”双翅目短角亜目ハナアブ科に分類される昆虫の一種”。

【水黽(水馬・飴坊)】

読み方:アメンボ(一種)

※上は水黽(一種)の写真

水黽というのは、”半翅目(はんしもく)(別名:カメムシ目)アメンボ科に分類される昆虫の一種/半翅目アメンボ科に分類される昆虫の総称”。

前者の意味の水黽(標準和名)は、別名で「並水黽(ナミアメンボ)」とも呼ばれています。

水黽の足先には細かい毛がたくさん生えており、この細かい毛に体から分泌した油を塗って水をはじくことで水面に浮くことができます。

<大水黽>

読み方:オオアメンボ

大水黽というのは、”半翅目アメンボ科に分類される昆虫の一種”。

<姫水黽>

読み方:ヒメアメンボ

姫水黽というのは、”半翅目アメンボ科に分類される昆虫の一種”。

【蟻(螘)】

読み方:アリ(総称)

蟻というのは、”膜翅目(まくしもく)(別名:ハチ目)アリ科に分類される昆虫の総称”。

<網目蟻>

読み方:アミメアリ

網目蟻というのは、”膜翅目アリ科アミメアリ属に分類される昆虫の一種”。

<黒大蟻>

読み方:クロオオアリ

黒大蟻というのは、”膜翅目アリ科オオアリ属に分類される昆虫の一種”。

<黒山蟻>

読み方:クロヤマアリ

黒山蟻というのは、”膜翅目アリ科ヤマアリ属に分類される昆虫の一種”。

【蝗(稲子)】

読み方:イナゴ(総称)

蝗というのは、”直翅目(ちょくしもく)(別名:バッタ目)バッタ科イナゴ属に分類される昆虫の総称”。

稲の葉や茎を食べる害虫として知られ、稲につくことが名前の由来になっています。

<小翅蝗(小翅稲子)>

読み方:コバネイナゴ

小翅蝗というのは、”直翅目バッタ科イナゴ属に分類される昆虫の一種”。

<土蝗(土稲子)>

読み方:ツチイナゴ

土蝗というのは、”直翅目バッタ科ツチイナゴ属に分類される昆虫の一種”。

<翅長蝗(翅長稲子)>

読み方:ハネナガイナゴ

翅長蝗というのは、”直翅目バッタ科イナゴ属に分類される昆虫の一種”。

【芋虫(蜀)】

読み方:イモムシ

芋虫というのは、”蝶(チョウ)や蛾(ガ)の幼虫で、体表に毛がないものの総称”。

【薄翅蜉蝣(薄羽蜉蝣)】

読み方:ウスバカゲロウ(一種)

※上は薄翅蜉蝣(一種)の写真

薄翅蜉蝣というのは、”脈翅目(みゃくしもく)(別名:アミメカゲロウ目)ウスバカゲロウ科ウスバカゲロウ属に分類される昆虫の一種/脈翅目ウスバカゲロウ科に分類される昆虫の総称”。

蜉蝣と表記されますが、蜉蝣の仲間ではありません。

前者の意味の薄翅蜉蝣(標準和名)は、別名で「極楽蜻蛉(ごくらくとんぼ)」とも呼ばれています。

※上は蟻地獄(アリジゴク)の写真

.jpg)

※上は蟻地獄の巣の写真

薄翅蜉蝣の幼虫は「蟻地獄(アリジゴク)」と呼ばれ、乾燥した土をすり鉢状に掘って穴(巣)を作り、穴の底に隠れて落ちてきた蟻などを捕らえます。

【浮塵子(白蝋虫)】

読み方:ウンカ(総称)

浮塵子というのは、”半翅目(カメムシ目)ウンカ科とその近縁の科に分類される昆虫の総称”。

稲の葉や茎からストロー状の口針(こうしん)を刺して汁を吸って枯らしてしまうため、稲の害虫として知られています。

<赤翅長浮塵子>

読み方:アカハネナガウンカ

赤翅長浮塵子というのは、”半翅目ハネナガウンカ科に分類される昆虫の一種”。

<緑軍配浮塵子>

読み方:ミドリグンバイウンカ

緑軍配浮塵子というのは、”半翅目グンバイウンカ科に分類される昆虫の一種”。

【螻蛄】

読み方:オケラ(ケラ)(一種)

※上は螻蛄(一種)の写真

螻蛄というのは、”直翅目(バッタ目)ケラ科に分類される昆虫の一種/直翅目ケラ科に分類される昆虫の総称”。

「オケラ」は、「ケラ」(標準和名)の別名になります。

【歩行虫(筬虫)】

読み方:オサムシ(総称)

歩行虫というのは、”甲虫目(こうちゅうもく)オサムシ科オサムシ亜科に分類される昆虫の総称”。

<青歩行虫>

読み方:アオオサムシ

青歩行虫というのは、”甲虫目オサムシ科オサムシ亜科に分類される昆虫の一種”。

<大瑠璃歩行虫>

読み方:オオルリオサムシ

大瑠璃歩行虫というのは、”甲虫目オサムシ科オサムシ亜科に分類される昆虫の一種”。

↓カ行~

【蚊】

読み方:カ(総称)

蚊というのは、”双翅目(ハエ目)カ科に分類される昆虫の総称”。

人などの血液を吸う吸血動物で、種類によってマラリア・デング熱などの病気を媒介(ばいかい)します。

蚊は血を吸うときにストロー状の針を刺して、その時に唾液(だえき)を注入し、その唾液を異物とみなして人体がアレルギー反応を引き起こすことにより、赤く腫(は)れて痒(かゆ)くなります。

※上は孑孑(ボウフラ)の写真

ちなみに蚊の幼虫のことを「孑孑(ボウフラ)」と呼びます。

<赤家蚊>

読み方:アカイエカ

赤家蚊というのは、”双翅目カ科イエカ属に分類される昆虫の一種”。

<一筋縞蚊>

読み方:ヒトスジシマカ

一筋縞蚊というのは、”双翅目カ科ヤブカ属に分類される昆虫の一種”。

一筋縞蚊(標準和名)は、別名で「藪蚊(ヤブカ)」とも呼ばれています。

【蛾】

読み方:ガ(総称)

蛾というのは、”鱗翅目(チョウ目)に分類される昆虫のうち、チョウ類を除いたものの総称”。

<刺蛾>

読み方:イラガ

※上は刺蛾の幼虫である刺虫(イラムシ)の写真

.jpg)

※上は刺蛾の繭の写真

刺蛾というのは、”鱗翅目イラガ科イラガ属に分類される昆虫の一種”。

刺蛾の幼虫のことを「刺虫(イラムシ)」と呼びます。

<蚕蛾>

読み方:カイコガ

※上は蚕蛾(成虫)の写真

※上は蚕(幼虫)の写真

蚕蛾というのは、”鱗翅目カイコガ科カイコガ属に分類される昆虫の一種”。

成虫を「蚕蛾(カイコガ)」、幼虫を「蚕(カイコ)」と呼ぶことが多いです。

蚕蛾の幼虫は桑(クワ)の葉を食べて育ち、口から糸を吐いて繭(まゆ)を作ります。

.jpg)

※上は蚕の繭の写真

蚕の繭からとった糸(繊維)のことを「繭糸(けんし)」、繭糸を何本か束ねて糸にしたものを「生糸(きいと)」と呼びます。

その生糸を精錬・加工したものを「練糸(ねりいと)」と呼び、一般的には練糸のことを「絹糸(きぬいと)」(絹は英語で”シルク”)と呼んでいます。

<雀蛾(天蛾)>

読み方:スズメガ(総称)

※上は鳶色雀(トビイロスズメ)の写真

雀蛾というのは、”鱗翅目スズメガ科に分類される昆虫の総称”。

<山繭蛾(天蚕)>

読み方:ヤママユガ

山繭蛾というのは、”山繭(ヤママユ:標準和名)の別名”。

山繭は、”鱗翅目ヤママユガ科ヤママユ属に分類される昆虫の一種”の意味。

【大蚊】

読み方:ガガンボ(総称)

大蚊というのは、”双翅目(ハエ目)ガガンボ科とその近縁の科に分類される昆虫の総称”。

蚊を大きくしたような見た目をしていますが、蚊と違って人や動物の血液を吸うことはなく、花の蜜(みつ)を主食としています。

<口長大蚊>

読み方:クチナガガガンボ

口長大蚊というのは、”双翅目ヒメガガンボ科に分類される昆虫の一種”。

<帝大蚊>

読み方:ミカドガガンボ

帝大蚊というのは、”双翅目ガガンボ科に分類される昆虫の一種”。

【蜉蝣(蜻蛉)】

読み方:カゲロウ(総称)

蜉蝣というのは、”カゲロウ目に分類される昆虫の総称”。

<二筋紋蜉蝣(二条紋蜉蝣)>

読み方:フタスジモンカゲロウ

二筋紋蜉蝣というのは、”カゲロウ目モンカゲロウ科モンカゲロウ属に分類される昆虫の一種”。

<紋蜉蝣>

読み方:モンカゲロウ

紋蜉蝣というのは、”カゲロウ目モンカゲロウ科モンカゲロウ属に分類される昆虫の一種”。

【蝸牛】

読み方:カタツムリ(総称)

蝸牛というのは、”腹足綱(ふくそくこう)柄眼目(へいがんもく)に分類される、陸に生息する巻き貝の総称”。

一般的には「カタツムリ」と呼ばれていますが、標準和名は「マイマイ」で、別名として「カタツムリ」「デンデンムシ」と呼ばれています。

<大毛蝸牛>

読み方:オオケマイマイ

大毛蝸牛というのは、”柄眼目オナジマイマイ科に分類される、陸に生息する巻き貝の一種”。

<日本蝸牛>

読み方:ニッポンマイマイ

日本蝸牛というのは、”柄眼目ナンバンマイマイ科ニッポンマイマイ属に分類される、陸に生息する巻き貝の一種”。

<三筋蝸牛>

読み方:ミスジマイマイ

三筋蝸牛というのは、”柄眼目ナンバンマイマイ科マイマイ属に分類される、陸に生息する巻き貝の一種”。

【金蚉(金亀虫・金蚊)】

読み方:カナブン(一種)

※上は金蚉(一種)の写真

金蚉というのは、”甲虫目コガネムシ科ハナムグリ亜科に分類される昆虫の一種/甲虫目コガネムシ科ハナムグリ亜科に分類される昆虫の総称”。

<青金蚉>

読み方:アオカナブン

青金蚉というのは、”甲虫目コガネムシ科ハナムグリ亜科に分類される昆虫の一種”。

<黒金蚉>

読み方:クロカナブン

黒金蚉というのは、”甲虫目コガネムシ科ハナムグリ亜科に分類される昆虫の一種”。

【甲虫(兜虫)】

読み方:カブトムシ(一種)

※上は甲虫(一種)の写真

甲虫というのは、”甲虫目コガネムシ科カブトムシ亜科カブトムシ属に分類される昆虫の一種/甲虫目コガネムシ科カブトムシ亜科に分類される昆虫の総称”。

前者の意味の甲虫(標準和名)は、別名で「大和甲虫(ヤマトカブト・ヤマトカブトムシ)」とも呼ばれています。

<小甲虫>

読み方:コカブト(コカブトムシ)

小甲虫というのは、”甲虫目コガネムシ科カブトムシ亜科コカブト属に分類される昆虫の一種”。

「コカブトムシ」は、「コカブト」(標準和名)の別名になります。

<赫拉克勒斯大甲虫>

読み方:ヘラクレスオオカブト

赫拉克勒斯大甲虫というのは、”甲虫目コガネムシ科カブトムシ亜科オオツノカブト属に分類される昆虫の一種”。

「世界最大のカブトムシ」として有名で、とても力が強いです。

【蟷螂(鎌切)】

読み方:カマキリ(総称)

蟷螂というのは、”カマキリ目に分類される昆虫の総称”。

種類によって体色が変化し、どちらの色の個体が多いのかはその種類によって異なります。

(日本では緑色型と褐色(黒みを帯びた茶色)型が多いです)

<大蟷螂>

読み方:オオカマキリ

大蟷螂というのは、”カマキリ目カマキリ科に分類される昆虫の一種”。

<朝鮮蟷螂>

読み方:チョウセンカマキリ

朝鮮蟷螂というのは、”カマキリ目カマキリ科に分類される昆虫の一種”。

<花蟷螂>

読み方:ハナカマキリ

花蟷螂というのは、”カマキリ目ハナカマキリ科に分類される昆虫の一種”。

<腹広蟷螂>

読み方:ハラビロカマキリ

腹広蟷螂というのは、”カマキリ目カマキリ科に分類される昆虫の一種”。

<水蟷螂(水螳螂・水鎌切)>

読み方:ミズカマキリ

水蟷螂というのは、”半翅目(カメムシ目)異翅亜目(カメムシ亜目)タイコウチ科ミズカマキリ属に分類される昆虫の一種”。

蟷螂と表記されますが、椿虫(カメムシ)の仲間になります。

【竈馬】

読み方:カマドウマ(一種)

竈馬というのは、”直翅目(バッタ目)カマドウマ科に分類される昆虫の一種/直翅目カマドウマ科に分類される昆虫の総称”。

昔の日本家屋の竈(かまど)の周辺などによく見られ、飛び跳ねる様子が馬を連想させたことから「竈馬(カマドウマ)」と名付けられました。

また、暗くて湿気が多い場所を好み、家庭の便所の近くでもよく見られたことから、別名で「便所蟋蟀(ベンジョコオロギ)」とも呼ばれています。

<斑竈馬>

読み方:マダラカマドウマ

斑竈馬というのは、”直翅目カマドウマ科に分類される昆虫の一種”。

竈馬というと、日本では一般的に斑竈馬がよく見られます。

【髪切虫(天牛)】

読み方:カミキリムシ(総称)

髪切虫というのは、”甲虫目カミキリムシ科に分類される昆虫の総称”。

噛(か)む力が強く、髪を切ってしまうほどだったことから「髪切虫(カミキリムシ)」と名付けられました。

<黄色虎髪切(黄色虎天牛)>

読み方:キイロトラカミキリ

黄色虎髪切というのは、”甲虫目カミキリムシ科キイロトラカミキリ属に分類される昆虫の一種”。

<胡麻斑髪切(胡麻斑天牛)>

読み方:ゴマダラカミキリ

胡麻斑髪切というのは、”甲虫目カミキリムシ科ゴマダラカミキリ属に分類される昆虫の一種”。

<瑠璃星髪切(瑠璃星天牛)>

読み方:ルリボシカミキリ

瑠璃星髪切というのは、”甲虫目カミキリムシ科ルリボシカミキリ属に分類される昆虫の一種”。

【椿虫(亀虫)】

読み方:カメムシ(総称)

椿虫というのは、”半翅目(カメムシ目)異翅亜目(カメムシ亜目)に分類される昆虫の総称”。

外敵から攻撃されたり刺激を受けたりして身の危険を感じると、自身を守るために臭い分泌液を放出します。

(全ての種類が臭い分泌液を出すわけではない)

<赤筋亀虫>

読み方:アカスジカメムシ

赤筋亀虫というのは、”半翅目異翅亜目アカスジカメムシ科カメムシ属に分類される昆虫の一種”。

<黄斑亀虫>

読み方:キマダラカメムシ

黄斑亀虫というのは、”半翅目異翅亜目カメムシ科に分類される昆虫の一種”。

<臭木亀虫>

読み方:クサギカメムシ

臭木亀虫というのは、”半翅目異翅亜目カメムシ科クサギカメムシ属に分類される昆虫の一種”。

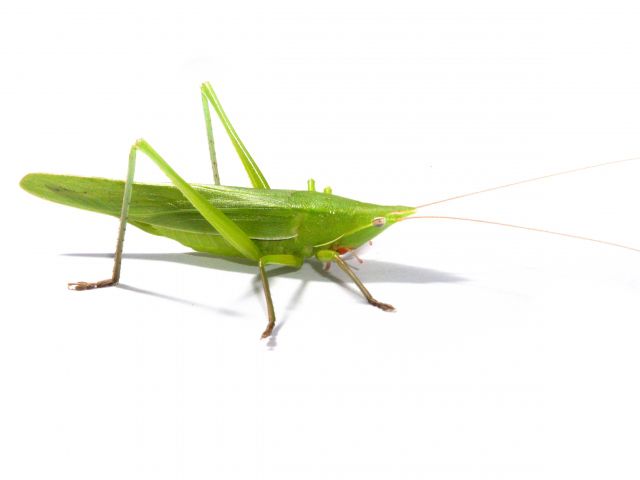

【螽斯(螽蟖・蟋蟀)】

読み方:キリギリス

螽斯というのは、”直翅目(バッタ目)キリギリス科キリギリス属に分類される昆虫の一種”。

生息地によって「東螽斯(ヒガシキリギリス)」と「西螽斯(ニシキリギリス)」に分類されることもあります。

【轡虫(聒聒児)】

読み方:クツワムシ(一種)

※上は轡虫(一種)の写真

轡虫というのは、”直翅目(バッタ目)キリギリス科クツワムシ亜科に分類される昆虫の一種/直翅目キリギリス科クツワムシ亜科に分類される昆虫の総称”。

「ガチャガチャ」と鳴き、その鳴き声が轡(くつわ)の音に似ていることから名付けられています。

(轡とは、手綱を引くために馬にくわえさせる金具で、馬の動きに合わせてガチャガチャと音を立てる)

<台湾轡虫>

読み方:タイワンクツワムシ

台湾轡虫というのは、”直翅目キリギリス科クツワムシ亜科に分類される昆虫の一種”。

【首切螽斯】

読み方:クビキリギス(クビキリギリス)

首切螽斯というのは、”直翅目キリギリス科クビキリギス属に分類される昆虫の一種”。

「クビキリギリス」は、「クビキリギス」(標準和名)の別名です。

螽斯(キリギリス)と表記されますが、螽斯の仲間ではありません。

【蜘蛛】

読み方:クモ(総称)

蜘蛛というのは、”クモ目に分類される節足動物の総称”。

.jpg)

蜘蛛の巣は網目状になっていて、横糸には粘液で粘着性をつけて獲物を捕らえるようにし、縦糸には粘液を付けずに、移動するときは蜘蛛自身がくっつかないように縦糸のみを用います。

巣(網)の中心部には「こしき」と呼ばれる部分があって、蜘蛛は普通はこしきにいて獲物を待ち構えています。

<足高蜘蛛>

読み方:アシダカグモ

足高蜘蛛というのは、”クモ目アシダカグモ科アシダカグモ属に分類される節足動物の一種”。

徘徊(はいかい)性の網を張らない蜘蛛として知られ、毒はなく、かなり臆病で大人しい性格で、こちらから攻撃などをしない限り噛みつかれることはまずありません。

蜚蠊(ゴキブリ)など家の中の衛生害虫を食べてくれるため益虫とされています。

<女郎蜘蛛>

読み方:ジョロウグモ

女郎蜘蛛というのは、”クモ目ジョロウグモ科ジョロウグモ属に分類される節足動物の一種”。

その華やかな色合いが女郎(遊女)を連想させることや、大奥の役職名である上臈(じょうろう)が名前の由来とされています。

<背赤後家蜘蛛>

読み方:セアカゴケグモ

背赤後家蜘蛛というのは、”クモ目ヒメグモ科ゴケグモ属に分類される節足動物の一種”。

日本にいる有毒の蜘蛛(外来種)で、「背中の赤いゴケグモ」から名付けられています。

【鍬形虫】

読み方:クワガタムシ(総称)

鍬形虫というのは、”甲虫目クワガタムシ科に分類される昆虫の総称”。

「鍬形虫(クワガタムシ)」は、略して「鍬形(クワガタ)」とも呼ばれています。

鍬形虫の持つ大顎(おおあご)(角のように見える部分)が、戦国武将の被っていた兜(かぶと)の飾りである「鍬形(くわがた)」に形が似ていることから名付けられています。

<鋸鍬形>

読み方:ノコギリクワガタ

鋸鍬形というのは、”甲虫目クワガタムシ科ノコギリクワガタ属に分類される昆虫の一種”。

<平鍬形>

読み方:ヒラタクワガタ

平鍬形というのは、”甲虫目クワガタムシ科オオクワガタ属に分類される昆虫の一種”。

<深山鍬形>

読み方:ミヤマクワガタ

深山鍬形というのは、”甲虫目クワガタムシ科ミヤマクワガタ属に分類される昆虫の一種”。

【蚰蜒】

読み方:ゲジゲジ(ゲジ)(一種)

※上は蚰蜒(一種)の写真

蚰蜒というのは、”ゲジ目ゲジ科ゲジ属に分類される節足動物の一種/ゲジ目に分類される節足動物の総称”。

「ゲジゲジ」は、「ゲジ」(標準和名)の別名になります。

臆病で大人しく、人間に対してほとんど無害で、こちらから攻撃などをしない限りは噛んだりしてくることはまずありません。

<大蚰蜒>

読み方:オオゲジ

大蚰蜒というのは、”ゲジ目ゲジ科オオゲジ属に分類される節足動物の一種”。

【源五郎(竜蝨)】

読み方:ゲンゴロウ(一種)

※上は源五郎(一種)の写真

源五郎というのは、”甲虫目ゲンゴロウ科ゲンゴロウ属に分類される昆虫の一種/甲虫目ゲンゴロウ科に分類される昆虫の総称”。

前者の意味の源五郎(標準和名)は、別名で「並源五郎(ナミゲンゴロウ)」「大源五郎(オオゲンゴロウ)」「本源五郎(ホンゲンゴロウ)」とも呼ばれています。

<黒竜蝨>

読み方:クロゲンゴロウ

黒竜蝨というのは、”甲虫目ゲンゴロウ科ゲンゴロウ属に分類される昆虫の一種”。

<縞竜蝨>

読み方:シマゲンゴロウ

縞竜蝨というのは、”甲虫目ゲンゴロウ科シマゲンゴロウ属に分類される昆虫の一種”。

<鳶色竜蝨>

読み方:トビイロゲンゴロウ

鳶色竜蝨というのは、”甲虫目ゲンゴロウ科ゲンゴロウ属に分類される昆虫の一種”。

【蟋蟀(蛩)】

読み方:コオロギ(総称)

蟋蟀というのは、”直翅目(バッタ目)コオロギ科に分類される昆虫の総称”。

<閻魔蟋蟀>

読み方:エンマコオロギ

閻魔蟋蟀というのは、”直翅目コオロギ科エンマコオロギ属に分類される昆虫の一種”。

<竈蟋蟀>

読み方:カマドコオロギ

竈蟋蟀というのは、”直翅目コオロギ科に分類される昆虫の一種”。

<台湾閻魔蟋蟀>

読み方:タイワンエンマコオロギ

台湾閻魔蟋蟀というのは、”直翅目コオロギ科エンマコオロギ属に分類される昆虫の一種”。

【沙蚕】

読み方:ゴカイ(総称)

沙蚕というのは、”サシバゴカイ目ゴカイ科に分類される環形(かんけい)動物の総称”。

釣り餌(つりえ)として利用されることが多いです。

【黄金虫(金亀子)】

読み方:コガネムシ(一種)

※上は黄金虫(一種)の写真

黄金虫というのは、”甲虫目コガネムシ科コガネムシ属に分類される昆虫の一種/甲虫目コガネムシ科に分類される昆虫の総称”。

前者の意味の黄金虫(標準和名)は、別名で「並黄金(ナミコガネ)」とも呼ばれています。

<銅鉦蚉蚉>

読み方:ドウガネブイブイ

銅鉦蚉蚉というのは、”甲虫目コガネムシ科スジコガネ属に分類される昆虫の一種”。

<豆黄金>

読み方:マメコガネ

豆黄金というのは、”甲虫目コガネムシ科マメコガネ属に分類される昆虫の一種”。

【蜚蠊】

読み方:ゴキブリ(総称)

蜚蠊というのは、”ゴキブリ目に分類される昆虫のうち、白蟻(シロアリ)を除いたものの総称”。

日本では一般的に「黒蜚蠊(クロゴキブリ)」「茶翅蜚蠊(チャバネゴキブリ)」がよく見られます。

<大蜚蠊>

読み方:オオゴキブリ

大蜚蠊というのは、”ゴキブリ目オオゴキブリ科オオゴキブリ属に分類される昆虫の一種”。

<黒蜚蠊>

読み方:クロゴキブリ

黒蜚蠊というのは、”ゴキブリ目ゴキブリ科ゴキブリ属に分類される昆虫の一種”。

<茶翅蜚蠊>

読み方:チャバネゴキブリ

茶翅蜚蠊というのは、”ゴキブリ目チャバネゴキブリ科チャバネゴキブリ属に分類される昆虫の一種”。

【穀象虫】

読み方:コクゾウムシ

穀象虫というのは、”甲虫目オサゾウムシ科コクゾウムシ属に分類される昆虫の一種”。

米を食べることから、別名で「米食い虫」とも呼ばれています。

成虫の大きさは3mmほどで、米に穴をあけて、米の内部に卵を産み、幼虫は米を食べながら米の内部で成長していき、繁殖していきます。

(幼虫は米を食べて成長しますが、成虫になると米は食べません)

【芥虫(塵虫・塵芥虫・歩行虫)】

読み方:ゴミムシ(一種)

※上は芥虫(一種)の写真

芥虫というのは、”甲虫目オサムシ科に分類される昆虫の一種/甲虫目オサムシ科とその近縁の科に分類される昆虫の総称”。

名称はゴミを食べるからではなく、ゴミを食べにくる他の昆虫を捕食することから名付けられています。

<大扁芥虫>

読み方:オオヒラタゴミムシ

大扁芥虫というのは、”甲虫目オサムシ科に分類される昆虫の一種”。

<黄首青後切芥虫>

読み方:キクビアオアトキリゴミムシ

黄首青後切芥虫というのは、”甲虫目オサムシ科に分類される昆虫の一種”。

<丸首芥虫>

読み方:マルクビゴミムシ

丸首芥虫というのは、”甲虫目オサムシ科に分類される昆虫の一種”。

【米搗虫(叩頭虫)】

読み方:コメツキムシ(総称)

米搗虫というのは、”甲虫目コメツキムシ科に分類される昆虫の総称”。

跳ぶときの頭を動かす様子が、米を搗(つ)くように見えることから名付けられています。

<錆木樵(錆樵)>

読み方:サビキコリ

錆木樵というのは、”甲虫目コメツキムシ科サビキコリ属に分類される昆虫の一種”。

<霜降米搗>

読み方:シモフリコメツキ

霜降米搗というのは、”甲虫目コメツキムシ科シモフリコメツキ属に分類される昆虫の一種”。

<髭米搗>

読み方:ヒゲコメツキ

髭米搗というのは、”甲虫目コメツキムシ科ヒゲコメツキ属に分類される昆虫の一種”。

↓サ行~

【蠍】

読み方:サソリ(総称)

蠍というのは、”サソリ目に分類される節足動物の総称”。

蠍には一対(つい)の大きな鋏(ハサミ)、後ろの尻尾のように見える部分の先端に毒針があります。

有毒生物として知られていますが、人の命にかかわる毒を持っているのはごく一部の種類しか存在しません。

【蛹】

読み方:さなぎ

蛹というのは、”完全変態を行う昆虫類で、幼虫から成虫になる直前の形態のこと”。

「幼虫 → 蛹 → 成虫」と変態することを「完全変態」、「幼虫 → 成虫」と蛹を経ずに幼虫からそのまま成虫に変態することを「不完全変態」と言います。

【真田虫(条虫)】

読み方:サナダムシ(総称)

真田虫というのは、”条虫綱に分類される扁形(へんけい)動物の総称”。

真田虫は条虫と呼ばれる寄生虫で、牛肉や豚肉、魚類に寄生していることが多いです。

【死出虫(埋葬虫)】

読み方:シデムシ(総称)

死出虫というのは、”甲虫目シデムシ科に分類される昆虫の総称”。

動物の死体に集まり、それを餌とすることで知られていて、動物の死体があると出てくることから名付けられています。

<大扁死出虫>

読み方:オオヒラタシデムシ

大扁死出虫というのは、”甲虫目シデムシ科に分類される昆虫の一種”。

<鼈甲扁死出虫>

読み方:ベッコウヒラタシデムシ

鼈甲扁死出虫というのは、”甲虫目シデムシ科に分類される昆虫の一種”。

【紙魚(衣魚・蠧魚・蠧)】

読み方:シミ(総称)

紙魚というのは、”総尾目(そうびもく)(別名:シミ目)に分類される昆虫の総称”。

書物などの紙を食べ、くねくねと魚のように素早く動く様子から「紙魚」という漢字が当てられています。

<背筋紙魚>

読み方:セスジシミ

背筋紙魚というのは、”総尾目シミ科ヤマトシミ属に分類される昆虫の一種”。

【尺取虫】

読み方:シャクトリムシ(総称)

尺取虫というのは、”尺蛾(シャクガ)の幼虫のこと”。

尺蛾は”鱗翅目(チョウ目)シャクガ科に分類される昆虫の総称”を意味。

尺取虫の移動する様子が、人差し指と親指で物の長さ(尺)を測るときの動作に似ていることから名付けられています。

【虱(蝨)】

読み方:シラミ(総称)

虱というのは、”咀顎目(そがくもく)(別名:カジリムシ目)シラミ小目に分類される昆虫の総称”。

全ての種が血液や体液を吸う寄生生物になります。

虱は人の頭などに寄生しやすく、とても小さいため、頭の端から髪の毛1本1本を調べるようにして虱を潰していった様子から「虱潰し(しらみつぶし)」という言葉が生まれました。

「虱潰し」は”漏れや見逃しがないように、物事を片っ端から調べたり探したりすること”の意味で使われます。

【蝉】

読み方:セミ(総称)

蝉というのは、”半翅目(カメムシ目)セミ科に分類される昆虫の総称”。

<油蝉>

読み方:アブラゼミ

油蝉というのは、”半翅目セミ科アブラゼミ属に分類される昆虫の一種”。

鳴き声が油で揚げているときの音に似ていることから名付けられ、「ジージージリジリジリジリ」のように鳴きます。

<熊蝉>

読み方:クマゼミ

熊蝉というのは、”半翅目セミ科クマゼミ属に分類される昆虫の一種”。

体が黒く、大きなところを熊にたとえたことから名付けられ、「シャワシャワシャワシャワ」のように鳴きます。

<つくつく法師(寒蝉)>

読み方:ツクツクボウシ

つくつく法師というのは、”半翅目セミ科ツクツクボウシ属に分類される昆虫の一種”。

鳴き声が「ツクツクボーシ」と聞こえたことから名付けられています。

<蜩(日暮)>

読み方:ヒグラシ

蜩というのは、”半翅目セミ科ヒグラシ属に分類される昆虫の一種”。

日暮れに鳴くことから名付けられ、「カナカナカナカナ」のように鳴きます。

【草履虫】

読み方:ゾウリムシ(総称)

草履虫というのは、”ゾウリムシ目ゾウリムシ科ゾウリムシ属に分類される原生動物の総称”。

真核を有する単細胞生物で、英語で”Slipper Animalcule(スリッパ型の微小動物)”と呼び、この”Slipper”を「草履(ぞうり)」と意訳したことから名付けられました。

↓タ行~

【田鼈(田亀・水爬虫)】

読み方:タガメ(一種)

※上は田鼈(一種)の写真

田鼈というのは、”半翅目(カメムシ目)コオイムシ科タガメ亜科タガメ属に分類される昆虫の一種/半翅目コオイムシ科タガメ亜科に分類される昆虫の総称”。

【壁蝨(蜱・蟎・螕)】

読み方:ダニ(総称)

壁蝨というのは、”ダニ目に分類される節足動物の総称”。

<宝壁蝨(宝蜱)>

読み方:タカラダニ(総称)

※上は壁孔宝壁蝨(カベアナタカラダニ)の写真

宝壁蝨というのは、”ダニ目タカラダニ科に分類される節足動物の総称”。

宝壁蝨というと、日本では一般的に「壁孔宝壁蝨(カベアナタカラダニ)」のことを指し、別名で「赤壁蝨(アカダニ)」とも呼ばれています。

主にコンクリートなどにくっついている花粉を食べるため、コンクリート表面などに発生することが多いです。

基本的に人には無害ですが、潰すと体液が付着し、体液により稀にかぶれてしまうこともあります。

<真壁蝨(真蜱)>

読み方:マダニ(総称)

※上は二棘血真壁蝨(フタトゲチマダニ)の写真

真壁蝨というのは、”ダニ目マダニ科に分類される節足動物の総称”。

真壁蝨は主に草むら・野山などの草木がある場所に生息し、山だけでなく公園の草むらや、道路わきの草むらにも生息しています。

マダニ科の壁蝨は、吸血する際に様々な病原体(感染症を引き起こす)を媒介することで知られています。

【玉虫(吉丁虫)】

読み方:タマムシ(一種)

※上は玉虫(一種)の写真

玉虫というのは、”甲虫目タマムシ科ルリタマムシ属に分類される昆虫の一種/甲虫目タマムシ科に分類される昆虫の総称”。

前者の意味の玉虫(標準和名)は、別名で「大和玉虫(ヤマトタマムシ)」とも呼ばれています。

<青斑玉虫>

読み方:アオマダラタマムシ

青斑玉虫というのは、”甲虫目タマムシ科マダラタマムシ属に分類される昆虫の一種”。

<青胸筋玉虫>

読み方:アオムネスジタマムシ

青胸筋玉虫というのは、”甲虫目タマムシ科ムネスジタマムシ属に分類される昆虫の一種”。

【蝶】

読み方:チョウ(総称)

蝶というのは、”鱗翅目(チョウ目)に分類される昆虫のうち、ガ類を除いたものの総称”。

<揚羽蝶(鳳蝶)>

読み方:アゲハチョウ(一種)

※上は並揚羽(ナミアゲハ)の写真

揚羽蝶というのは、”並揚羽(ナミアゲハ:標準和名)の別名/鱗翅目アゲハチョウ科に分類される昆虫の総称”。

並揚羽は、”鱗翅目アゲハチョウ科アゲハチョウ属に分類される昆虫の一種”を指します。

並揚羽は、略して「揚羽(アゲハ)」とも呼ばれています。

<紋白蝶>

読み方:モンシロチョウ

紋白蝶というのは、”鱗翅目シロチョウ科モンシロチョウ属に分類される昆虫の一種”。

【恙虫】

読み方:ツツガムシ(総称)

恙虫というのは、”ダニ目ツツガムシ科に分類される節足動物の総称”。

恙虫は体長0.2~0.3mmほどの壁蝨(ダニ)で、「恙虫病(つつがむしびょう)」の原因となる細菌(リケッチア)を媒介します。

(リケッチアを保菌している個体は0.1~3%ほどで、吸着されることで恙虫病に感染する)

【天道虫(瓢虫・紅娘)】

読み方:テントウムシ(一種)

天道虫というのは、”並天道(ナミテントウ:標準和名)の別名/甲虫目テントウムシ科に分類される昆虫の総称”。

天道虫は、危険を感じたり刺激を受けると死んだふり(偽死)をし、その際に臭くて苦味のある黄色や赤色の液体(血液)を分泌します。

臭いや苦味は天道虫の血液に含まれている「コシネリン」という成分によるもので、このようにして外敵から食べられないように身を守っています。

枝などの先端に登っていき、行き場がなくなると飛び立つ習性があるため、それがお天道様(太陽)に向かって飛んでいったのだと考えられていたことが名前の由来になります。

<七星天道(七星瓢虫)>

読み方:ナナホシテントウ

七星天道というのは、”甲虫目テントウムシ科に分類される昆虫の一種”。

<並天道(並瓢虫)>

読み方:ナミテントウ

並天道というのは、”甲虫目テントウムシ科に分類される昆虫の一種”。

<段斑天道(段斑瓢虫)>

読み方:ダンダラテントウ

段斑瓢虫というのは、”甲虫目テントウムシ科に分類される昆虫の一種”。

【蜻蛉(蜻蜓)】

読み方:トンボ(総称)

蜻蛉というのは、”トンボ目に分類される昆虫の総称”。

※上は水蠆(ヤゴ)の写真

蜻蛉の幼虫のことを「水蠆(ヤゴ)」と呼び、肉食性の水生昆虫として知られています。

<秋茜>

読み方:アキアカネ

秋茜というのは、”トンボ目トンボ科アカネ属に分類される昆虫の一種”。

秋茜(標準和名)は、別名で「赤蜻蛉(あかとんぼ)」とも呼ばれています。

<糸蜻蛉(豆娘)>

読み方:イトトンボ(総称)

※上は細身糸蜻蛉(ホソミイトトンボ)の写真

糸蜻蛉というのは、”トンボ目イトトンボ亜目に分類される昆虫の総称”。

<馬大頭>

読み方:オニヤンマ

馬大頭というのは、”トンボ目オニヤンマ科オニヤンマ属に分類される昆虫の一種”。

馬大頭は、日本最大の蜻蛉として知られています。

<塩辛蜻蛉>

読み方:シオカラトンボ

塩辛蜻蛉というのは、”トンボ目トンボ科シオカラトンボ属に分類される昆虫の一種”。

成熟した雄(オス)の体は白っぽい粉で覆われ、この粉を塩に見立てたのが名前の由来になります。

↓ナ行~

【七節(竹節虫)】

読み方:ナナフシ(一種)

七節というのは、”七節擬(ナナフシモドキ:標準和名)の別名/ナナフシ目に分類される昆虫の総称”。

七節の「七」という字は「たくさん」という意味で使われており、七つの体節を持っているという意味ではありません。

<枝七節>

読み方:エダナナフシ

枝七節というのは、”ナナフシ目ナナフシ科に分類される昆虫の一種”。

<棘七節>

読み方:トゲナナフシ

棘七節というのは、”ナナフシ目ナナフシ科に分類される昆虫の一種”。

<七節擬>

読み方:ナナフシモドキ

七節擬というのは、”ナナフシ目ナナフシ科に分類される昆虫の一種”。

【蛞蝓】

読み方:ナメクジ(一種)

※上は蛞蝓(一種)の写真

蛞蝓というのは、”柄眼目ナメクジ科に分類される、陸生の殻が退化している巻き貝の一種/柄眼目に分類される、陸に生息する巻き貝のうち、殻が退化しているものの総称”。

前者の意味の蛞蝓(標準和名)は、別名で「二筋蛞蝓(フタスジナメクジ)」とも呼ばれています。

<茶甲羅蛞蝓>

読み方:チャコウラナメクジ

茶甲羅蛞蝓というのは、”柄眼目コウラナメクジ科に分類される、陸生の殻が退化している巻き貝の一種”。

<山蛞蝓>

読み方:ヤマナメクジ

山蛞蝓というのは、”柄眼目ナメクジ科に分類される、陸生の殻が退化している巻き貝の一種”。

【蚤】

読み方:ノミ(総称)

蚤というのは、”隠翅目(いんしもく)(別名:ノミ目)に分類される昆虫の総称”。

哺乳類や鳥類に寄生して吸血し、種類によって伝染病を媒介するものもいます。

<猫蚤>

読み方:ネコノミ

猫蚤というのは、”隠翅目ヒトノミ科イヌノミ属に分類される昆虫の一種”。

↓ハ行~

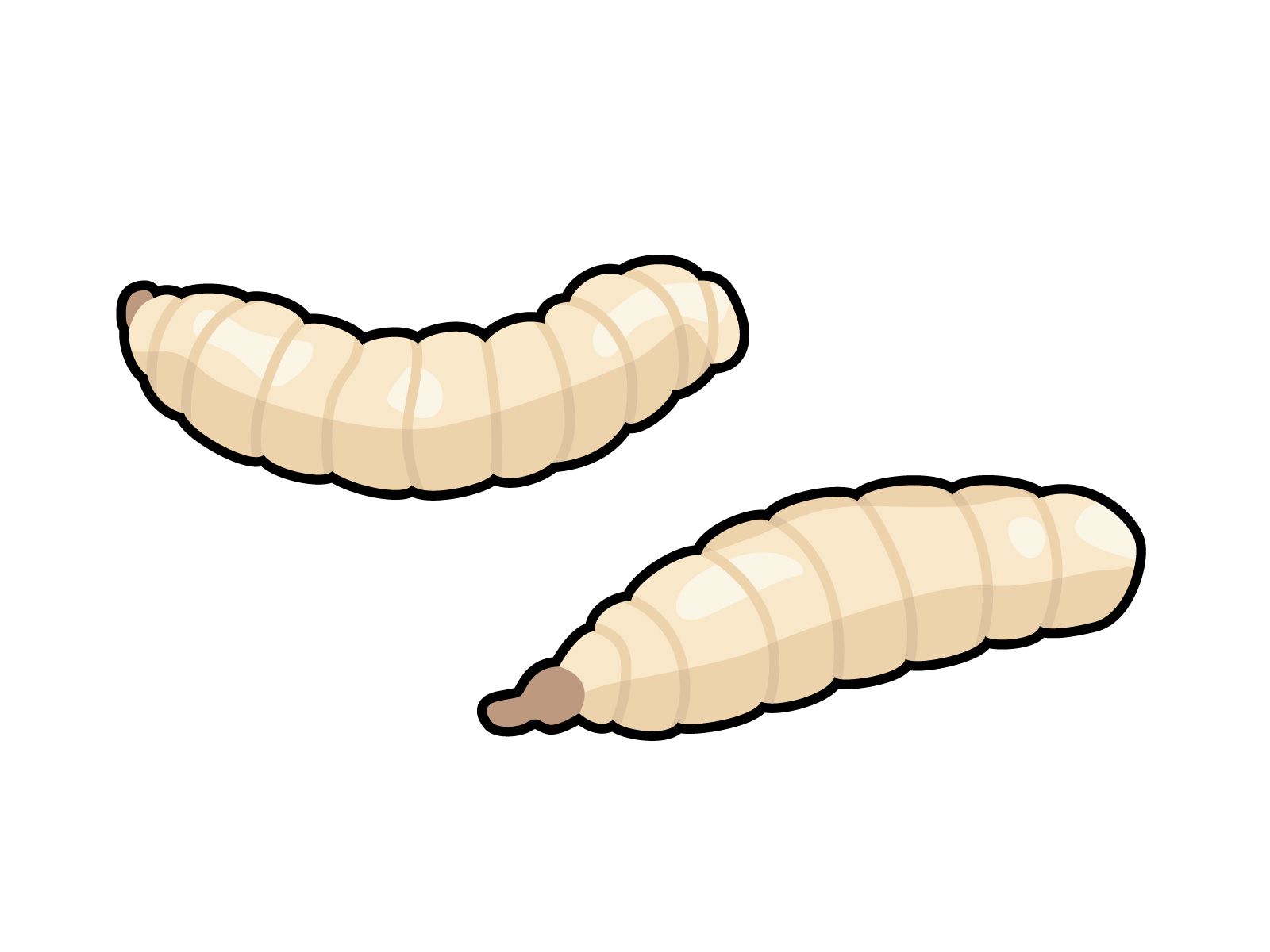

【蝿(蠅)】

読み方:ハエ(総称)

蝿というのは、”双翅目(ハエ目)イエバエ科とその近縁の科に分類される昆虫の総称”。

※上は蛆(うじ)のイラスト

蝿の幼虫のことを「蛆(うじ)」と呼び、別名で「蛆虫(うじむし)」とも呼ばれています。

<家蝿(家蠅)>

読み方:イエバエ

家蝿というのは、”双翅目イエバエ科イエバエ属に分類される昆虫の一種”。

<猩々蝿(猩々蠅・猩猩蝿・猩猩蠅)>

読み方:ショウジョウバエ(総称)

※上は黄色猩々蝿(キイロショウジョウバエ)の写真

猩々蝿というのは、”双翅目ショウジョウバエ科に分類される昆虫の総称”。

【蜂】

読み方:ハチ(総称)

蜂というのは、”膜翅目(ハチ目)に分類される昆虫のうち、蟻(アリ)を除いたものの総称”。

<足長蜂>

読み方:アシナガバチ(総称)

※上は背黒足長蜂(セグロアシナガバチ)の写真

足長蜂というのは、”膜翅目スズメバチ科アシナガバチ亜科に分類される昆虫の総称”。

<熊蜂>

読み方:クマバチ(総称)

※上は黄胸熊蜂(キムネクマバチ)の写真

熊蜂というのは、”膜翅目ミツバチ科クマバチ属に分類される昆虫の総称”。

熊蜂は、別名で「クマンバチ」とも呼ばれています。

<似我蜂>

読み方:ジガバチ(一種)

※上は里似我蜂(サトジガバチ)の写真

似我蜂というのは、”里似我蜂(サトジガバチ:標準和名)の別名/膜翅目アナバチ科ジガバチ亜科に分類される昆虫の総称”。

里似我蜂は、”膜翅目アナバチ科ジガバチ亜科ジガバチ属に分類される昆虫の一種”を指します。

<雀蜂(胡蜂)>

読み方:スズメバチ(総称)

※上は大雀蜂(オオスズメバチ)の写真

雀蜂というのは、”膜翅目スズメバチ科スズメバチ亜科に分類される昆虫の総称”。

【飛蝗(蝗虫)】

読み方:バッタ(総称)

飛蝗というのは、”直翅目(バッタ目)バッタ亜目に分類される昆虫の総称”。

<負飛蝗(負蝗虫)>

読み方:オンブバッタ

負飛蝗というのは、”直翅目バッタ亜目オンブバッタ科オンブバッタ属に分類される昆虫の一種”。

<精霊飛蝗>

読み方:ショウリョウバッタ

精霊飛蝗というのは、”直翅目バッタ亜目バッタ科ショウリョウバッタ属に分類される昆虫の一種”。

<殿様飛蝗>

読み方:トノサマバッタ

殿様飛蝗というのは、”直翅目バッタ亜目バッタ科トノサマバッタ属に分類される昆虫の一種”。

【斑猫(斑蝥)】

読み方:ハンミョウ(一種)

斑猫というのは、”並斑猫(ナミハンミョウ:標準和名)の別名/甲虫目オサムシ科ハンミョウ亜科に分類される昆虫の総称”。

<小斑猫>

読み方:コハンミョウ

小斑猫というのは、”甲虫目オサムシ科ハンミョウ亜科ハンミョウ属に分類される昆虫の一種”。

<土斑猫>

読み方:ツチハンミョウ(総称)

※上は姫土斑猫(ヒメツチハンミョウ)の写真

土斑猫というのは、”甲虫目ツチハンミョウ科に分類される昆虫の総称”。

斑猫と表記されますが、斑猫の仲間ではありません。

<並斑猫>

読み方:ナミハンミョウ

並斑猫というのは、”甲虫目オサムシ科ハンミョウ亜科ハンミョウ属に分類される昆虫の一種”。

【蛭】

読み方:ヒル(総称)

蛭というのは、”ヒル綱に分類される環形動物の総称”。

<馬蛭>

読み方:ウマビル

馬蛭というのは、”顎ヒル目ヒルド科に分類される環形動物の一種”。

<山蛭>

読み方:ヤマビル

山蛭というのは、”顎ヒル目ヒルド科に分類される環形動物の一種”。

【蚋(蜹)】

読み方:ブヨ(ブユ・ブト)(総称)

蚋というのは、”双翅目(ハエ目)ブユ科に分類される昆虫の総称”。

「ブユ」(標準和名)は、別名で関東では「ブヨ」、関西では「ブト」とも呼ばれています。

【放屁虫(屁放虫)】

読み方:ヘッピリムシ(ヘヒリムシ)

※上は三井寺芥虫(ミイデラゴミムシ)の写真

放屁虫というのは、”捕らえると悪臭・ガスを放つ昆虫の総称”。

ゴミムシ類・カメムシ類を指しますが、特に「三井寺芥虫(ミイデラゴミムシ)」を指すことが多いです。

【蛍(螢)】

読み方:ホタル(総称)

蛍というのは、”甲虫目ホタル科に分類される昆虫の総称”。

腹部に発光器があり、暗い所で青白い光を放つことで知られており、ほとんど光らない種類も多くいます。

<源氏蛍>

読み方:ゲンジボタル

源氏蛍というのは、”甲虫目ホタル科ゲンジボタル属に分類される昆虫の一種”。

蛍というと、日本では一般的に源氏蛍を指すことが多いです。

源平合戦(げんぺいがっせん)の「源氏(げんじ)」と「平家(へいけ)」が由来とされ、源平合戦の勝敗(源氏が勝利)を蛍の大きさに当てはめたとされています。

(源氏蛍は大形で、平家蛍は小形)

他にも腹部が発光することを、紫式部の源氏物語の主役である「光源氏(ひかるげんじ)」にたとえたという説もあります。

<平家蛍>

読み方:ヘイケボタル

平家蛍というのは、”甲虫目ホタル科ゲンジボタル属に分類される昆虫の一種”。

源氏蛍と比較すると小形で、源氏蛍よりも光が弱いです。

↓マ行~

【蝸牛被(舞舞被)】

読み方:マイマイカブリ

蝸牛被というのは、”甲虫目オサムシ科マイマイカブリ属に分類される昆虫の一種”。

「マイマイ」は「蝸牛(カタツムリ)」の別名で、蝸牛の殻に頭部を突っ込んで捕食する様子が「マイマイ(蝸牛)を被っているように見える」ことから名付けられています。

他にも「マイマイにかぶりつく」ことから名付けられたとする説もあります。

【微塵子(水蚤)】

読み方:ミジンコ

微塵子というのは、”双殻目(そうかくもく)ミジンコ科ミジンコ属に分類される節足動物の一種”。

【蓑虫】

読み方:ミノムシ

.jpg)

蓑虫というのは、”鱗翅目(チョウ目)ミノガ科に分類される蛾(ガ)の幼虫のこと”。

一般的にはその中でも、「大蓑蛾(オオミノガ)」「茶蓑蛾(チャミノガ)」の幼虫を指すことが多いです。

.jpg)

※上は蓑(雨具)の写真

幼虫の作る巣が、藁(わら)で作った雨具である「蓑(みの)」に似ていることが名前の由来になります。

【蚯蚓(蚓)】

読み方:ミミズ(総称)

蚯蚓というのは、”貧毛綱(ひんもうこう)に分類される環形動物の総称”。

.jpg)

※上は蚯蚓の糞の写真

蚯蚓は土に含まれている有機物や微生物などを土ごと食べ、粒状の糞(ふん)を排泄(はいせつ)します。

土壌改良のために利用され、多くの植物にとって有益な働きをし、農業では一般的に益虫として知られています。

<縞蚯蚓>

読み方:シマミミズ

縞蚯蚓というのは、”貧毛綱ナガミミズ目ツリミミズ科に分類される環形動物の一種”。

<太蚯蚓>

読み方:フトミミズ(総称)

※上は一ツ紋蚯蚓(ヒトツモンミミズ)の写真

太蚯蚓というのは、”貧毛綱ナガミミズ目フトミミズ科に分類される環形動物の総称”。

【百足(蜈蚣)】

読み方:ムカデ(総称)

百足というのは、”唇脚綱(しんきゃくこう)(別名:ムカデ綱)に分類される節足動物のうち、ゲジ類を除いたものの総称”。

百足は有毒で、頭部には顎肢(がくし)と呼ばれる毒牙(顎のような部分)があり、毒牙で獲物に噛みつき毒を注入します。

<鳶頭蜈蚣>

読み方:トビズムカデ

.jpg)

※上は鳶頭蜈蚣(レッドレッグ)の写真

鳶頭蜈蚣というのは、”唇脚綱オオムカデ目オオムカデ科オオムカデ属に分類される節足動物の一種”。

↓ヤ行~

【馬陸】

読み方:ヤスデ(総称)

馬陸というのは、”倍脚綱(ばいきゃくこう)(別名:ヤスデ綱)に分類される節足動物の総称”。

積極的に馬陸から噛むことはなく、基本的には無害ですが、馬陸は刺激を受けると防衛反応で体を丸めたり異臭のする体液を体表に出したりします。

この体液には毒性があり、皮膚に触れるとヒリヒリしたり、ひどい場合だと爛(ただ)れたり水ぶくれになることもあります。

<汽車馬陸>

読み方:キシャヤスデ

汽車馬陸というのは、”倍脚綱オビヤスデ目ババヤスデ科に分類される節足動物の一種”。

過去に線路上に大量発生し、それを踏み潰した汽車が滑って動けなくなったことから名付けられました。

<焼馬陸>

読み方:ヤケヤスデ

焼馬陸というのは、”倍脚綱オビヤスデ目ヤケヤスデ科に分類される節足動物の一種”。

<南馬陸>

読み方:ミナミヤスデ

南馬陸というのは、”倍脚綱マルヤスデ目ミナミヤスデ科に分類される節足動物の一種”。

↓ワ行~

【草鞋虫(鼠姑)】

読み方:ワラジムシ(一種)

※上は草鞋虫(一種)の写真

草鞋虫というのは、”等脚目(とうきゃくもく)(別名:ワラジムシ目)ワラジムシ科に分類される節足動物の一種/等脚目ワラジムシ亜目に分類される大半の種の総称”。

※上は団子虫(ダンゴムシ)の写真

草鞋虫の見た目は「団子虫(ダンゴムシ)」と似ていますが、団子虫と比べて扁平(平たい)で、丸まることはできません。

関連ページ

<難読漢字の一覧>

(写真あり)藜、櫛、羆など

(写真あり)竜髭菜、青梗菜、蕗など

(写真あり)岩魚、栄螺、鱧など

(写真あり)海驢、犀、猫鼬など

(写真あり)花鶏、信天翁、杜鵑など

(写真あり)薊、金木犀、百合など

(写真あり)外郎、皮蛋、雲呑など

(写真あり)行灯、暖簾、轆轤など

秋桜、御手洗、蒲公英、転寝など

愈々、努々、清々しい、瑞々しいなど

誂える、囀る、目眩く、拵えるなど

<読み間違えやすい漢字の一覧>

哀悼、重複、出生、集荷など

依存、過不足、続柄など

<難読漢字の一覧(偏)>

(写真あり)鯆、鰍、鰉など

(写真あり)蝗、蠍、蝮など

(写真あり)梲、栂、樅など

(写真あり)鎹、鍬、釦など

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など