このページでは温度とは何か。また、物体の状態変化と温度の関係について簡単に解説しています。

目次

1.温度とは何か?

温度(おんど)とは、物質の熱さ・冷たさ(暖かさ・寒さ)という度合いを表したものです。

人によって熱い・冷たいと感じる基準が違うので、ただ単に熱い・冷たいだけでは正しく測定することはできません。

そこで物質の熱さ・冷たさを誰でも同じく捉(とら)えることができるように、温度という物質の熱さ・冷たさの度合いを表す指標が生まれました。

また温度といっても種類はいくつもあり、絶対温度・摂氏(せっし)・華氏(かし)・列氏(れっし)などが挙げられます。

上記の種類の中で私たちが日常的に使用している温度の種類が、「摂氏(せっし)」(正式には「セルシウス度」と呼ぶ)で、[℃]という単位で物質の温度が表されます。

(世界的に広く使われている温度の指標は摂氏ですが、地域によっては摂氏以外の種類が使用されている場所もあります)

2.温度の高さは物質の原子・分子の運動の速さで決まる

温度の高さは、その物質を構成している原子・分子の動き(運動)の速さで決まります。

世の中の物質は、原子・分子と呼ばれる小さな粒子で構成されていて、温度の高さはその物質の原子・分子の動き(運動)の速さで変化します。

簡単にいうとその物質の原子・分子の動きが速いほど温度は高くなり、反対にその物質の原子・分子の動きが遅いほど温度は低くなります。

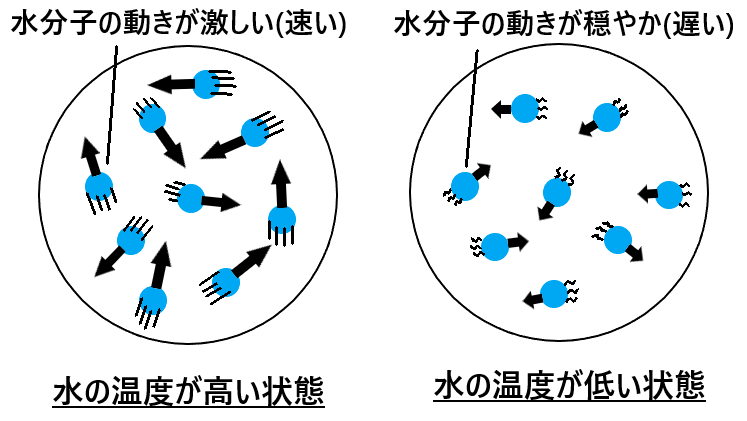

例えば水の場合は、水分子という小さな粒子がいくつも集まることで構成されています。

そして上図のように、水を構成している水分子の動きが速ければその水の温度は高く、水分子の動きが遅ければその水の温度は低くなります。

物質を構成する原子・分子の動きの速さ=物質の持つ熱の大きさ

”物質を構成している原子・分子の動きが速い=物質の温度が高い”ので、

”物質を構成している原子・分子の動きの速さ=物質の持つ熱の大きさ(=温度の高さ)”ということになります。

(熱というのは、”物質を構成している原子・分子の動き(運動)そのもの”です)

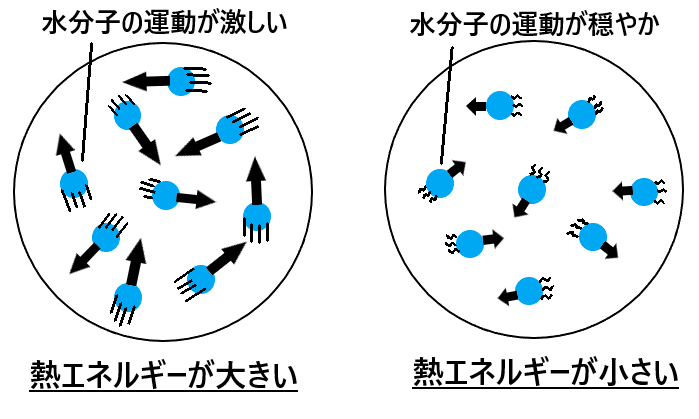

例えば水を構成している水分子の動きの速さと、水の持つ熱の大きさの関係は下図のようになります。

水の持つ熱(原子・分子の運動)が大きければ(速ければ)その水の温度は高くなり、熱(原子・分子の運動)が小さければ(遅ければ)その水の温度は低くなります。

つまり温度というのは、”その物質を構成している原子・分子の動きの速さを、わかりやすいように数値で示したもの”ということです。

ちなみに物質の温度が高くなるから原子・分子の動きが速くなるのではなく、

あくまでも原子・分子の動きの変化が先にあっての物質の温度変化なので注意が必要です。

3.物質の状態変化と温度の関係について

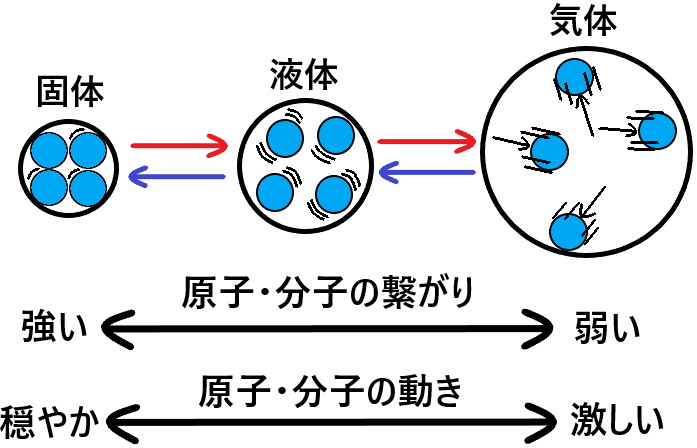

物質には固体・液体・気体の3つの状態が存在していて、その物質の温度が変化することで物質の状態も変化します。

例えば氷(固体)を熱していけば水(液体)になり、その水(液体)をさらに熱していくといずれ水蒸気(気体)に変化(冷やしていくと、水蒸気⇒水⇒氷に変化)します。

このように”物質の状態が変化すること”を「状態変化」と言います。

物質を構成する原子・分子の動き(運動)からみた状態変化

温度を上げていく(または下げていく)と物質の状態は変化していきますが、これはその物質を構成している原子・分子の動き(運動)の速さが変化することで、原子・分子同士の繋がり方が変化することによるものです。

”物質の温度を上げる=物質を構成している原子・分子の動きを速くする”、”物質の温度を下げる=物質を構成している原子・分子の動きを遅くする”ということです。

まず物質のそれぞれの状態(固体・液体・気体)というのは、物質を構成している原子・分子同士による繋がり方で決まっています。

上図のように物質の原子・分子は、繋がり合うことでそれぞれの状態を形成しています。

(原子・分子同士には、お互いに引き合う力が働いており、それにより原子間・分子間での繋がりができます)

物質の温度が高くなるほど原子・分子の動きが速くなるので繋がりが切れやすくなり、

反対に物質の温度が低くなると動きが遅くなるのでそれぞれが繋がりやすくなります。

(物質を構成している原子・分子の動きが速くなることで、原子間・分子間の引き合う力よりも大きくなり、繋がりが切れやすくなる)

だから物質は熱していくと原子・分子同士の繋がりがほとんど切れた状態の気体に変化し、冷やしていくと原子・分子同士の繋がりが強い固体に変化するんですね。

また物質が状態変化することで体積が変化しても質量が変化しないのは、

物質を構成している原子・分子の動きの速さが変わっただけだからです。

(体積が増えるのは、原子・分子同士の繋がりが切れることで自由に動ける範囲が増えるから)

なので上図のように、その物質を構成している原子・分子の数が増減しているわけではないため、物質が状態変化しても(体積は変化するが)質量は変わらない、というわけです。

(一般的な物質は上図のようになりますが水は例外で、水は4℃以下になると水分子が少し隙間をあけながら繋がり合うようになるため、氷(固体)の方が体積が大きくなります)

4.原子・分子の運動からみた物質の温度変化の仕組み

物質が温度変化するのは、その物質の持っている熱(原子・分子の運動)が他の物質に移動する(伝わる)からです。

温度の高い(原子・分子の動きが速い)物質と温度の低い(原子・分子の動きが遅い)物質が接すると、温度の高い物質は(温度の低い物質に熱を奪われて)少しずつ温度が下がっていき、温度の低い物質は(温度の高い物質から熱が与えられて)少しずつ温度が上がります。

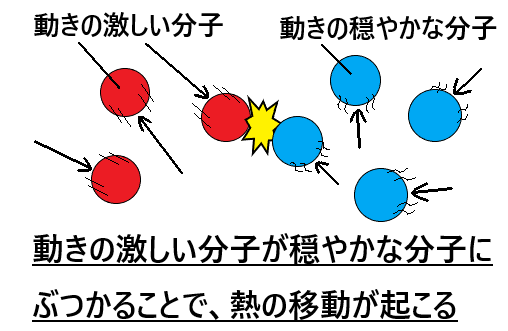

これは動きの速い原子・分子(温度の高い物質)と動きの遅い原子・分子(温度の低い物質)がぶつかることで、原子・分子同士でその衝撃が伝わることによるものです。

動きの速い原子・分子(温度が高い)が動きの遅い原子・分子(温度が低い)にぶつかると、ぶつかった衝撃で動きの遅い原子・分子は少し動きが速く(温度が高く)(反対に動きの速い原子・分子は、動きが少し遅く(温度が低く))なります。

このように物質を構成している原子・分子の動きが他の原子・分子に伝わること(=熱の移動)によって物質の温度変化が起こる、というわけです。

以上が「温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!」でした。

5.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 温度とは、”物質の熱さ・冷たさ(暖かさ・寒さ)という度合いを表したもの”。

- 温度の高さは、その物質を構成している原子・分子の動き(運動)の速さで決まる。

- 熱というのは、”物質を構成している原子・分子の動き(運動)そのもの”。

- 物質の持つ熱(原子・分子の運動)が大きければ(速ければ)その物質の温度は高くなり、熱(原子・分子の運動)が小さければ(遅ければ)その物質の温度は低くなる。

- 物質の状態(固体・液体・気体)は原子・分子同士の繋がり方で決まっていて、物質の原子・分子の動きの速さ(物質の温度)が変化することで、原子・分子同士の繋がり方も変化(=状態変化)する。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など