このページでは太陽光によって直接空気は暖められないのか?。また空気が暖められる仕組みについて簡単に解説しています。

目次

1.太陽光によって直接空気は暖められないのか?

結論から言ってしまうと、太陽光によって空気はほとんど暖まりません。

次の章で詳しく解説していきますが、地球上で空気が暖められて気温が上がるのは、

地面から放出された遠赤外線を空気が吸収することによるものです。

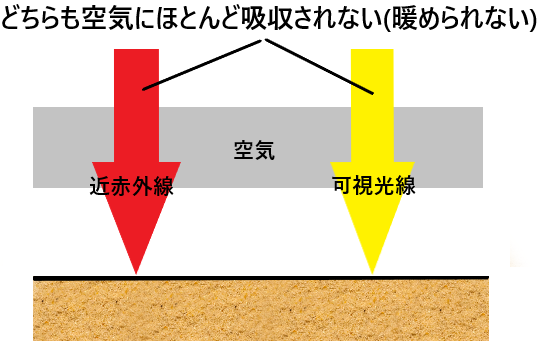

太陽光に含まれているのは可視光線(目に見える光)・赤外線(近赤外線)が多く、

そのうち物質を暖める効果の大きいものが赤外線になります。

(可視光線にも物質を暖める効果はあります)

このページでは詳しく解説はしませんが、一口に赤外線と言っても、

近赤外線・中赤外線・遠赤外線という種類があって、太陽光に含まれている多くは近赤外線です。

そして可視光線・赤外線というのは電磁波と言われるもので、

電磁波を受ける物質の種類によって吸収率・透過率・反射率が異なります。

太陽光に含まれている多くは近赤外線になりますが、

実はこの近赤外線というのは空気にとても吸収されにくいものになります。

近赤外線が空気にまったく吸収されないというわけではありませんが、

太陽光から降り注がれた近赤外線のほとんどが空気を透過してしまいます。

ですので近赤外線だけでなく可視光線についても空気はほとんど透過してしまうため、

ほんの少し太陽光によって空気は暖められはしますが、ほぼ暖められていないに等しいというわけです。

2.空気が暖められる理由は地面からの遠赤外線によるもの

空気は直接太陽光ではほとんど暖まることはありません。

そして空気が暖められる主な理由は、地面からの遠赤外線によるものです。

よく空気は”太陽光ではなく地面によって暖められる”と言われることがありますが、

これは事実で地面からの遠赤外線の効果で暖められることからきています。

これだけでは分からないと思うので、下に順番に暖められる仕組みをまとめてみます。

- (1)赤外線によって物質の分子運動が激しくなる

- (2)温度を持つ物質からは赤外線が放射されている

- (3)近赤外線が地面に吸収され遠赤外線が放出される

- (4)遠赤外線が空気に吸収され、空気が暖められる

- (5)温室効果によって空気がどんどん暖められていく

さて上記の仕組みを順番に詳しく解説していきますね。

(1)赤外線によって物質の分子運動が激しくなる

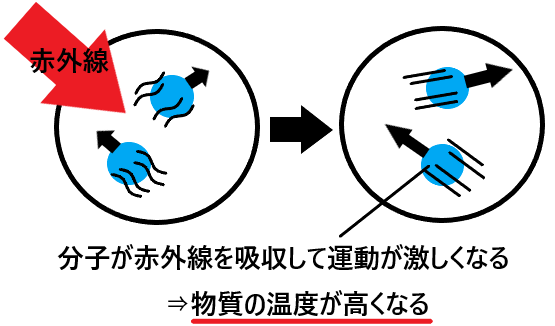

まず赤外線は物質に吸収されるとその物質の温度を上げる効果がありますが、

これは赤外線によってその物質の分子運動を激しくさせるという働きによるものです。

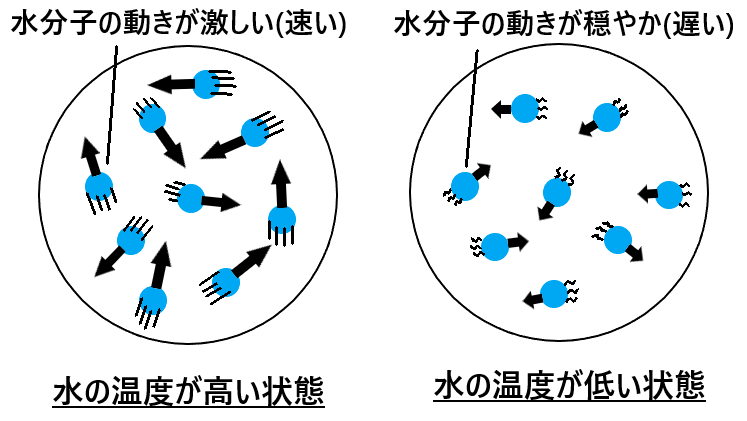

あらゆる物質は分子という小さな粒から構成されており、

物質を構成している分子は温度によって運動の激しさが異なります。

上図のように水であればたくさんの水分子で構成されていて、

水分子の運動が激しくなれば水の温度は高くなり、水分子の運動が穏やかになれば水の温度は低くなります。

このように物質の温度というのは、その物質の分子の運動の激しさによって決まります。

そして上図のように赤外線には物質の分子の運動を激しくさせる働き(物質の温度を上げる効果)があるので、

温度の低い物質に吸収させると分子運動が激しくなり、その物質の温度は上がります。

(2)温度を持つ物質からは赤外線が放出されている

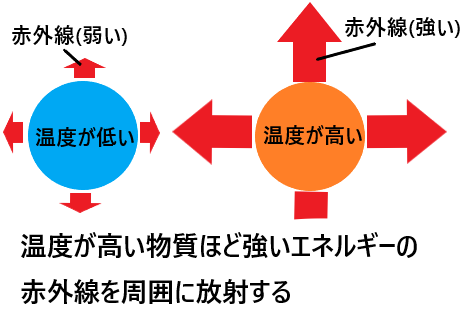

温度を持っている物質というのは、その温度の高さに応じて周囲に赤外線を放出しています。

ですのですべての物質には冷たい・暖かいと感じるように温度が存在するため、

すべての物質からその温度に応じた赤外線が放出されていることになります。

上図のように物質の温度はその物質を構成している分子の運動によって決まり、

これを言い換えれば分子の運動が激しい物質ほど強いエネルギーの赤外線を放出することになります。

例えば暖房器具の近くにいると体が暖かくなっていくのは、

暖房器具から強い赤外線が放出されて皮膚に吸収されることによるものです。

このように日常的に使用される暖房器具からは赤外線が放出されている場合が多いです。

(3)近赤外線が地面に吸収され遠赤外線が放出される

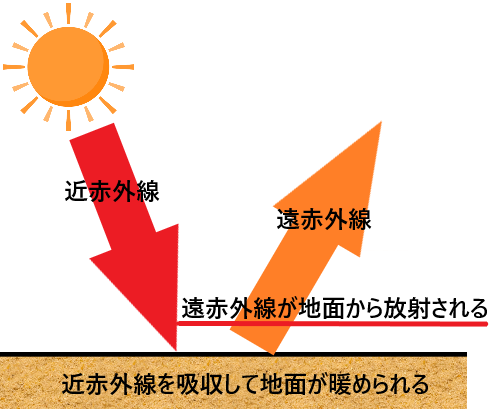

太陽光には赤外線の中の近赤外線と言われる種類のものが含まれており、

この近赤外線は空気をほとんど透過してしまうので地面に吸収されることになります。

(太陽光には可視光線なども含まれていますが、ここでは簡単に近赤外線のみとします)

そして地面に吸収された近赤外線は地面を構成している分子の運動を激しくさせ、

少しずつ地面の温度を高くしていき、地面は遠赤外線を放出するようになります。

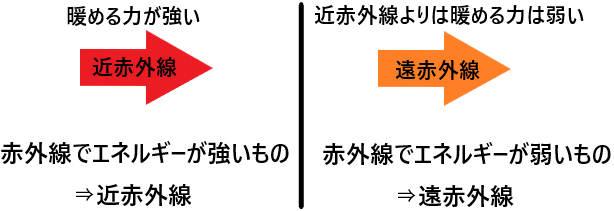

赤外線の種類として近赤外線・遠赤外線というものが出てきましたが、

これは単純にエネルギーの強さによって分類されています。

赤外線の中でエネルギーの強い(波長が短い)ものを近赤外線と言い、

赤外線の中でエネルギーの弱い(波長が長い)ものを遠赤外線としています。

波長が長いとか短いで表されることも多いですがここでは省略して、

”近赤外線はエネルギーの強い赤外線”で、”遠赤外線はエネルギーの弱い赤外線”と覚えてください。

先ほど温度の高い物質ほど強い赤外線が放出されていると言いましたが、

太陽の温度はとても高く、その温度に応じて赤外線が放出されています。

それが太陽光に含まれている近赤外線(エネルギーの強い赤外線)なのです。

その太陽光に含まれる近赤外線によって暖められた地面の温度も高くなっていきますが、

太陽の温度にはとても及ばないので地面からは遠赤外線(エネルギーの弱い赤外線)が放出されるというわけです。

(4)遠赤外線が空気に吸収され、空気が暖められる

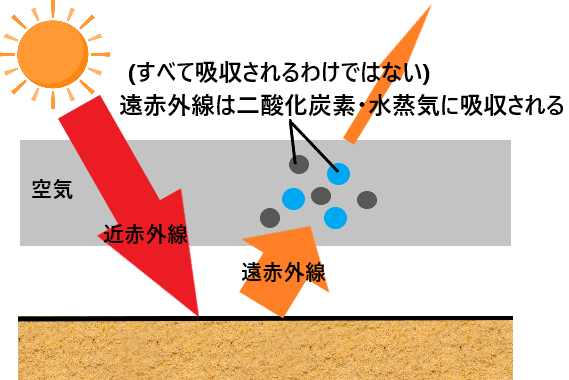

太陽光に含まれている近赤外線は空気にほとんど吸収されないので、

空気をほとんど暖めることはありません。

ですが地面から放出された遠赤外線については、空気が吸収してしまいます。

厳密に言えば地面から放出される遠赤外線を吸収するのは空気ではなく、

空気中に含まれている二酸化炭素や水蒸気が遠赤外線を吸収します。

(空気中に存在する水蒸気は”湿度(しつど)”として表されます)

物質によって赤外線(電磁波)を吸収しやすいモノ・吸収しにくいモノがあって、

近赤外線についてはほとんど吸収しませんが、遠赤外線については吸収するんですね。

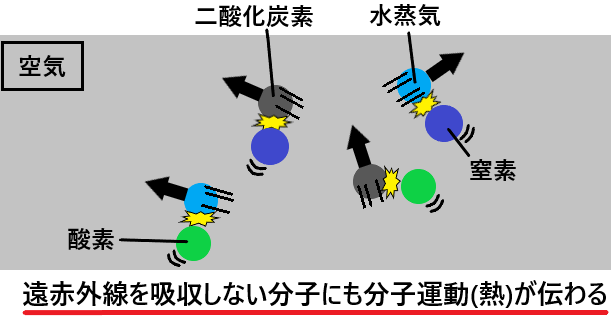

これにより空気中に含まれている二酸化炭素・水蒸気の分子運動が激しくなります。

さらに遠赤外線を吸収しない空気を構成している他の分子(窒素・酸素など)に、

二酸化炭素・水蒸気の分子が衝突することで、遠赤外線の働きで激しくなった分子運動(熱)が伝わっていきます。

ただ空気を構成している物質のほとんどが遠赤外線を吸収しない窒素と酸素ですので、

これだけでは空気中の二酸化炭素と水蒸気が遠赤外線を吸収して暖まっても大した温度上昇にはなりません。

(5)温室効果によって空気がどんどん暖められていく

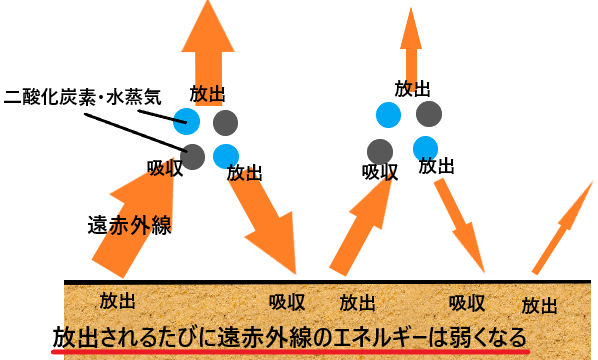

地面から放出された遠赤外線を空気中の二酸化炭素・水蒸気が吸収しますが、

その遠赤外線を吸収した二酸化炭素・水蒸気が周囲に遠赤外線を放出するようになります。

地面から遠赤外線が放出されると、遠赤外線が空気中の二酸化炭素・水蒸気に吸収され、

二酸化炭素・水蒸気から再び遠赤外線が周囲に放出されていきます。

(放射されるたびに遠赤外線のエネルギーは小さくなっていきます)

上図では二酸化炭素・水蒸気からの遠赤外線は地面と上方向にしか放出されていませんが、

実際はあらゆる方向に放出されるので、地面だけでなく周囲に存在する二酸化炭素・水蒸気にも影響します。

これが何度も繰り返されていくことで、空気がどんどん暖かくなっていきます。

このように地面から放出された遠赤外線が、空気中の二酸化炭素・水蒸気に吸収されて暖められますが、

この働きが温室におけるガラスの働きと似ていることから”温室効果”と言われています。

そしてこのような現象を起こす気体(二酸化炭素・水蒸気など)のことを、”温室効果ガス”と呼んでいます。

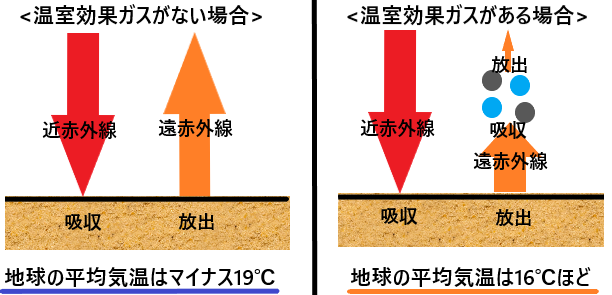

もし空気中に二酸化炭素や水蒸気のような遠赤外線を吸収する物質がなければ、

地面から放出された遠赤外線がそのまま上方向(宇宙)へと逃げていきます。

ということは地球上に熱が留まることがなくなり、気温(空気の温度)が下がっていきます。

いまでこそ1年間における平均気温が16℃ぐらいですが、

温室効果ガスである二酸化炭素・水蒸気がなければ地球の気温はマイナス19℃になると考えられています。

空気中に二酸化炭素・水蒸気(温室効果ガス)があることで、

地球上に熱が留まるので私たちにとって住みやすい環境が整えられているんですね。

3.空気が暖められる他の理由について

前の章で空気が暖められる主な理由は、地面から放射される遠赤外線によるものと言いました。

この理由以外にも空気が暖められる理由がいくつか考えられるので、

その理由を下に簡単にまとめてみました。

- 地面から熱が伝わるから

- 空気中のチリなどから熱が伝わるから

さて上記の空気が暖められる理由についてそれぞれ解説していきますね。

地面から熱が伝わるから

地面から熱が伝わるというのは遠赤外線の放出によるものではなく、

近赤外線(太陽光)に暖められた地面の分子の振動が空気に伝わることによるものです。

熱というのはその物質を構成している分子の運動そのもののことを言うため、

物質の熱が伝わるということはその物質の分子の振動が他の分子に伝わることを意味します。

太陽光に含まれている近赤外線は空気にはほとんど吸収されませんが、

地面には吸収されるので地面を構成する分子の運動(振動)を激しくさせ温度を上げます。

上図のように地面のすぐ近くに存在していた空気(分子)にも影響して、

その空気を構成する分子にも地面分子の運動が伝わっていきます。

これにより地面から空気に熱(分子の運動)が伝わっていき、空気の温度が上がっていきます。

ちなみにこの場合は遠赤外線の放出・吸収は関係ないので、

空気中の二酸化炭素・水蒸気だけでなく窒素・酸素などにも振動は伝わります。

関連:熱と温度の違いとは?

空気中のチリなどから熱が伝わるから

空気中(空気の成分として含まれているわけではない)には、

ホコリや砂といった小さなチリが混ざっています。

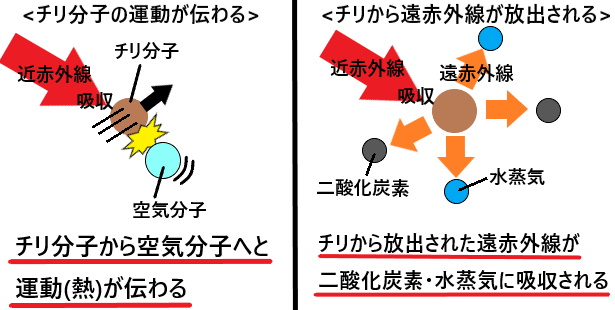

この小さなチリが太陽光に含まれている近赤外線を吸収することで、

チリを構成する分子の運動が激しくなりチリの温度が上がります。

そうするとチリを構成する分子の運動が周囲の空気分子(窒素・酸素を含む)に伝わったり、

チリから遠赤外線が放出(かなり小さい)されて二酸化炭素・水蒸気に吸収されます。

これによって空気が少なからず暖められます。

ちなみに空気中のチリは上空で雲が発生するための核となっています。

雲ができる仕組みを詳しく知りたい人は下記をご覧ください。

以上が「空気は太陽光で直接暖められないって本当?空気が暖まる仕組みとは?」でした。

4.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 空気は太陽光でほんの少ししか暖められない。

- 空気を主に暖めているのは、地面からの遠赤外線によるもの。

- 温室効果ガスと地面からの遠赤外線の放出により空気の温度が上昇する。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など