1.死海とは?

まず死海(しかい)とは、ヨルダンとイスラエルとの国境に存在する塩湖のことを言います。

死海のことを海だと思っている人も多いですが、実は死海というのは湖なんですね。

塩湖(えんこ)というのは水1L中に0.5g以上の塩類を含む湖のことで、

死海における塩分濃度は約27%なので、水1L中に塩類が270g含まれることになります。

ただの海水だと平均的な塩分濃度は約3.0%~3.5%ほどですので、

死海の約27%という塩分濃度はかなり高いのが分かりますよね。

(死海の湖底だと塩分濃度は約40%ほどです)

また死海の海抜はマイナス400mほどで、かなり低い場所に存在しています。

死海には6つの川から水が流入してきますが、

周辺で死海よりも低い場所がないため、死海の水が他へと流出することはありません。

そうなると死海へと水が流入するばかりで水位が増えていくと考えますが、

死海は年間を通して気温が高く、さらに降水量も少ないために水が蒸発しやすくなります。

この水の蒸発が多く起こることにより他から水が流入してきても、

水の流入量と蒸発量が釣り合うことで死海の水位は保たれています。

ただ最近では死海の主な水源であったヨルダン川付近において住民が増えたので、

ヨルダン川の水の消費量が増加したために、死海へと流入する水の量が減っているそうです。

そして死海へと流入する水の量が減少しても、蒸発する死海の水の量は変化しないため、

流入と蒸発の釣り合いが取れなくなり、死海の水位は少しずつ低下していきます。

このような事情もあり、死海の水位は年間平均で約1mずつ低下しています。

2.死海の由来とは?

さっそくですが”死海”という名称が付けられている由来としては、

塩分濃度が高く(約27%)、生物が生きられない環境という意味からきています。

実際に死海では湧水の発生している1か所を除いて、魚類の生息は確認されていません。

湧水の発生している場所では、小さな魚がわずかながら存在するようです。

そして湧水の発生していない塩分濃度が高い場所でも、

高い塩分濃度を好む”高度好塩菌”などの生息は確認されています。

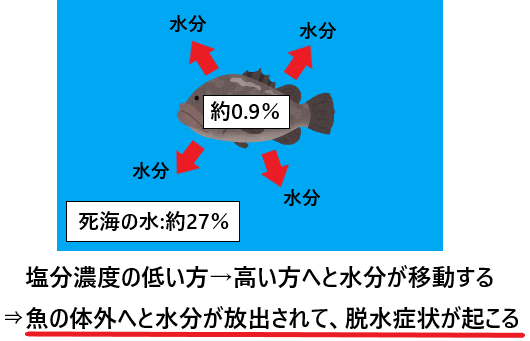

また魚類が死海のような塩分濃度が高い場所で生息できない理由は、

浸透圧の関係によって魚類が脱水状態を引き起こしてしまうからです。

魚類の体液の塩分濃度は約0.9%ほどで人間などと変わらなく、

それに比べて死海の水の塩分濃度は約27%です。

液体には濃度の低い方から濃度の高い方へと移動して、

液体の濃度を同じにしようとする性質があります。

つまり死海では上図のように魚類の体液の方が塩分濃度が低いために、

死海の水の塩分濃度と同じにしようとして、魚類の体液中の水分が死海へと放出されてしまいます。

そして水分が放出された魚類の体内では強い脱水症状が引き起こされるので、

死海だと魚類は生息することができないんですね。

このように濃度を同じにしようと液体が移動することを”浸透(しんとう)”と言い、

その浸透によって発生する圧力のことを”浸透圧(しんとうあつ)”と言います。

ただし海水魚はもともと自身の体液の塩分濃度よりも高い海で生息していますが、

普通の海ぐらいの塩分濃度(約3.0%~3.5%)なら体液の塩分濃度を調節できます。

(海水魚には海水を飲んだとしても、エラから塩分を放出する機能などがあります)

海水の場合でも浸透圧の関係によって魚から水分は少しずつ放出はされていきますが、

海水魚には塩分調節機能があることで必要な水分を体内へと取り込むことができます。

ですが死海の場合は塩分濃度が高すぎて、海水魚の塩分調節機能では調節が難しいのです。

なので上手く塩分濃度の調節ができないために、脱水症状が起こり死海では魚類が生息というわけです。

2.なぜ死海では他の海よりも体が浮くのか?

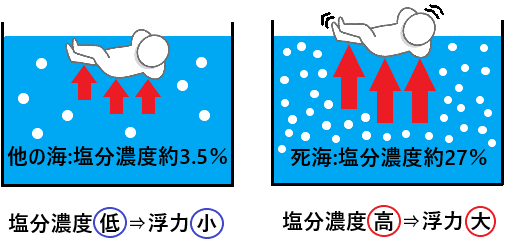

結論から言ってしまうと死海では体が浮きやすくなる理由は、

死海の塩分濃度が他の海よりも高いことによって、その分だけ比重が大きくなるからです。

つまり他の海よりも死海の水の方が塩分が多く含まれている分だけ、

その水は重くなるので重く(密度が大きく)なっただけ、浮力も大きくなるからなんですね。

塩の比重は水と比較した場合には2.16となっており、

これは塩が水よりも2.16倍重い(密度が大きい)物質だということを表しています。

例えば同じ100gの水でも、塩分濃度が高い水と低い水では、

溶けている塩の量だけ重さに差が生じることになります。

これにより塩分濃度が高い水ほど、重くなるということは分かりますよね。

そして水の上に体が浮くのは、体に対して水から”浮力”が働いているからです。

浮力と言うのは、その水(流体)の重さによって発生している力のため、

その水が重ければ重いほど水から体に対して働く浮力も大きくなります。

ですので他の海よりも塩分濃度がかなり高い死海の水の方が重くなり、

それによって水から体が受ける浮力が大きくなったというわけなんですね。

浮力と流体の密度(重さ)の関係について、詳しい仕組みは下記をご覧ください。

以上が「死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?」でした。

3.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 死海とは、ヨルダンとイスラエルとの国境に存在する塩湖のこと(死海は海ではなく湖)。

- ”死海”という名称の由来は、その塩分濃度の高さゆえに魚類などの生物が生息できないことからきている。

- 死海が他の海よりも体が浮くのは、死海の水が他の海よりも塩分濃度が高いことで、水から受ける浮力が大きくなるから。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など