1.なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?

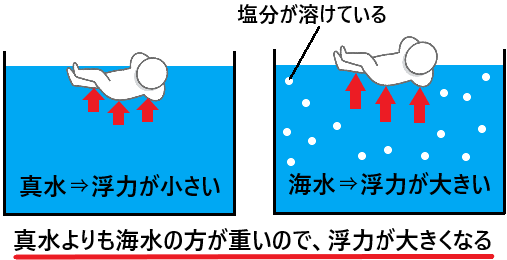

結論から言ってしまうと、真水(淡水)よりも海水の方が体が浮きやすくなる理由は、

海水の方が塩が含まれている分だけ重いため、その分だけ真水よりも浮力が大きくなるからです。

まず海水における平均的な塩分濃度は約3.5パーセントほどで、

比重はだいたい1.025ほどになります。

(水温によっても比重は変化するので注意してください)

海水の比重1.025というのは真水と比べたときの比重なので、

同じ体積で比べると真水よりも2.5パーセントの差があることを意味します。

つまり海水の方が真水よりも2.5パーセントほど、密度が大きい(重い)ということです。

そして水の上にモノが浮かぶのは、水の中でそのモノに対して”浮力”という力が働いているからです。

”浮力は流体(水や空気など)の重さによって発生する力のこと”を言い、

その流体の密度が大きい(重い)ほど発生する浮力は大きくなります。

ここでの流体とは”真水”と”海水”のことを指していて、

真水よりも海水の方が重いので海水の方が浮力は大きくなります。

例えば空気で膨らませた風船を水の中に沈めていき、

水から風船にかかる浮力を図で表したものが下になります。

上図のように水中の風船には”水圧”があらゆる方向からかけられることになり、

水深が深くなるほど大きな水圧が風船に対してかかっていきます。

その風船にかけられた”上向きの水圧”から”下向きの水圧”を引いたものが、”浮力”となります。

これが分かればなぜ流体の重さによって浮力が変化するのかは簡単です。

それぞれ重さが異なる流体の浮力の大きさがどうなるのかを下に表します。

上図のように浮力というのは流体の重さによって発生している力なので、

その流体が軽ければ浮力は小さくなり、その流体が重ければ浮力は大きくなります。

この例では風船でしたが、人間も同様に水から浮力がかかるので考え方は同じです。

なので海の水は塩が含まれている分だけ真水(淡水)よりも重くなるため、

海水の方が浮力が大きくなって、プールの水よりも体が浮きやすくなるというわけです。

この解説だけではいまいち浮力について理解するのが難しいと感じた人は、

下記の関連ページで分かりやすく解説しているのでそちらをどうぞご覧ください。

以上が「なぜ真水(淡水)よりも海水の方が体がよく浮くのか?」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 海水の方が体が浮きやすくなるのは、海水の方が塩が含まれている分だけ重いため、その分だけ真水よりも浮力が大きくなるから。

- 浮力は流体の重さによって発生している力なので、その流体が重さいほど浮力は大きくなる。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など