1.海水と淡水と真水の違いについて

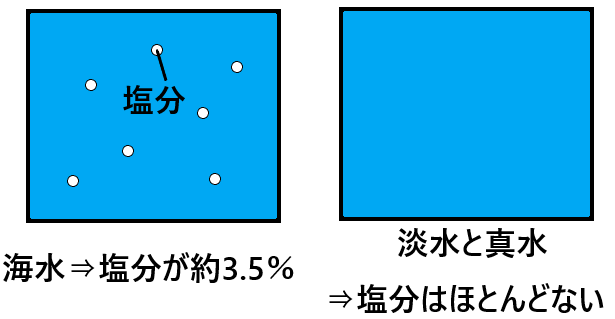

結論から言ってしまうと海水と淡水と真水の違いは、

その水に含まれている塩分濃度の違いになります。

海水は塩分濃度が約3.5%ほど含まれているのに対して、

淡水と真水には塩分がほとんど含まれていません。

ちなみに淡水と真水は同じ意味の言葉です。

関連:よく使うけどちょっと難しい言葉や表現の一覧!(慣習、準拠、言わずもがな、明文化など)

さて海水と淡水と真水について詳しく解説していきます。

海水とは?

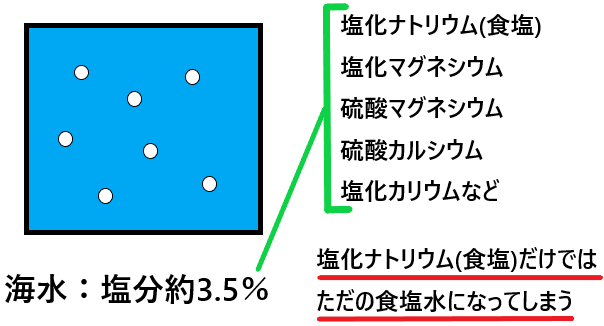

海水(かいすい)とは、海の水のことで塩分が約3.5%含まれています。

海水には塩分が含まれているので普通の水に食塩を混ぜて溶かせば、

簡単に海水になると思っている人も多いですがそれは違います。

海水に含まれている3.5%ほどの塩分というのは食塩(塩化ナトリウム)だけでなく、

塩化マグネシウム・硫酸マグネシウム・硫酸カルシウム・塩化カリウムなども含まれています。

なので食塩(塩化ナトリウム)だけを普通の水に入れて混ぜたところで、

食塩水はできてもそれを海水にすることはできません。

また海水には塩分だけでなく微量の金属も数多く含まれていて、

海水を作ると言ってもそんなに簡単な話ではないんですね。

そもそも海水というのは”海の水”のことなので、

海水と同じような成分の水は作ることができても実際に海水とは呼べません。

淡水(真水)とは?

淡水(真水)とは、塩分濃度が低い水の総称を言います。

淡水と真水は同じ意味の言葉で、

それぞれの読み方は淡水(たんすい)、真水(まみず)と読みます。

淡水(真水)は塩分濃度が0.05%以下と定義されていて、

河川・湖沼・雪原・氷河のような場所に存在しています。

ただ場所によっては塩分濃度の高いところも存在するため、

必ずしも上のような場所が淡水であるとは言えません。

そして淡水で生息している魚のことを淡水魚とは言いますが、

真水魚とは言いませんので注意してください。

また真水は経済用語として使用されることもあるので、覚えておきましょう。

以上が「海水と淡水と真水の違いとは?」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 海水とは、海水(かいすい)とは、海の水のことで塩分が約3.5%含まれています。

- 淡水(真水)とは、塩分濃度が低い水の総称のこと(塩分濃度が0.05%以下と定義)。

- 海水と淡水(真水)の違いは、その水における塩分濃度によるもの。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など