このページでは水が100度に達していないのに蒸発する仕組みを簡単に解説しています。

目次

1.水が100度に達していないのに蒸発する仕組み

結論から言ってしまうと水が100度に達していなくても蒸発するのは、

水の温度が低くても運動が大きくなる(速くなる)水分子が存在するからです。

どういうことなのか順番に詳しく解説していきます。

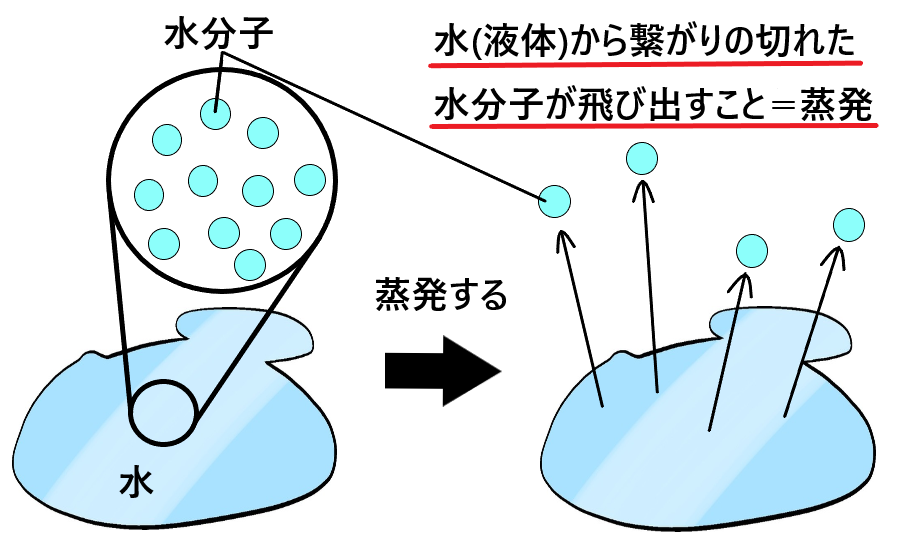

蒸発することは分子との繋がりが切れること

まずは水が蒸発するということが、どういうことなのかを理解する必要があります。

私たちが普段から見ている液体の水というのは、

水分子といわれる目に見えない小さな粒が集まって構成されています。

それらの水分子はお互いが繋がり合うことで液体の水になっています。

なので水が蒸発するということは簡単に言えば、

水(水分子が繋がり合っている状態)から水分子の繋がりが切れるということなんですね。

そしてその水分子同士の繋がりから切れることで、

水(液体)は水蒸気(気体)に変化します(この現象が蒸発)。

つまり水蒸気というのは、水分子同士の繋がりから切れた水分子のことなんですね。

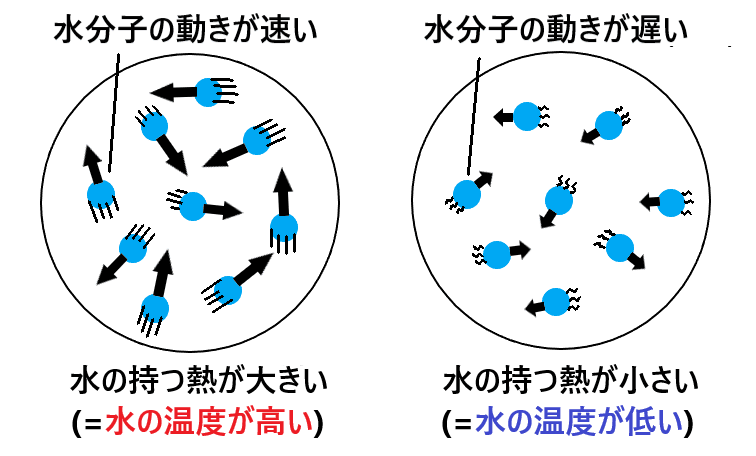

物質の温度は分子運動の大きさ(速さ)によって決まる

物質の温度というのは構成している分子の運動によって決まり、

分子の運動が激しい(速い)ほどその物質の温度は高くなります。

つまり水は水分子の動きが速いほど温度は高くなり、

反対に水分子の動きが遅ければそれだけ温度は低くなるということです。

水だけに限らず液体は温度が高くなればなるほど、

その状態が液体から気体に変化しやすくなります。

これは簡単に言えば、液体を構成している分子の運動が大きくなる(速く)ことで、

それだけ分子の力が大きくなるので繋がりが切れやすくなるんですね。

同じ重さのモノで動きの速いモノと遅いモノを比べた場合なら、

動きの速いモノの方が自然と力は強くなります。

これと同じで分子も動きの速いほうが力が強くなり、

温度が高くなることで気体に変化しやすく(繋がりが切れやすく)なるということになります。

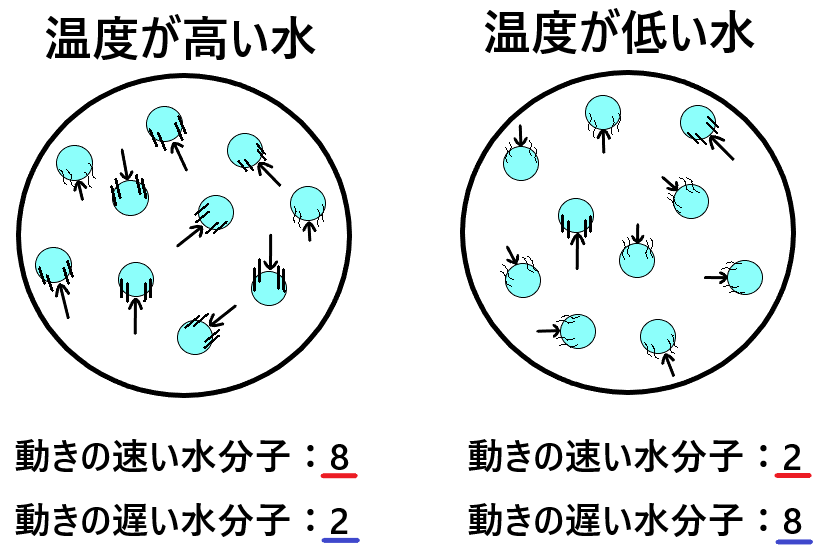

同じ物質の分子でも運動の大きさが異なる分子が存在する

先ほど物質の温度は分子の運動の大きさ(速さ)によって決まると解説しました。

ここが今回で最も重要なポイントで物質の分子というのは、

すべての分子が同じ動きをしているわけではありません。

つまり温度が低い物質の分子の動きを見た場合は、

動きの遅い分子だけではなく、動きの速い分子も一定数存在するということです。

物質の温度は構成している分子の運動の大きさで決まっていますが、

厳密に言えば動きの速い分子と遅い分子の平均によって決まります。

イメージすると下図のようになります。

温度が高い物質は動きが速い分子が全体的に多いけれど、

少なからず動きの遅い分子も混ざっているということです。

なので水の温度が100度に達していなくても少しずつ蒸発していくのは、

水の温度が低くてもその中の分子には一定数動きの速い分子が混ざっているからなんですね。

このとき動きの速い分子が、水の温度が100度のときの分子の動きと同等以上の速さになるので蒸発します。

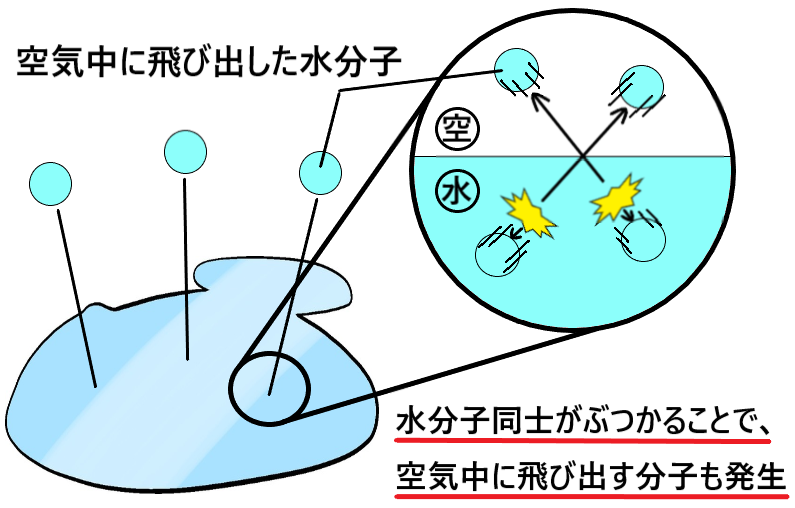

ではなぜこのように動きの速い分子が一定数できるのかというと、

分子同士が衝突し合うことで運動エネルギーを交換しているからです。

ボールとボールが衝突した様子をイメージしてみてください。

ボールが衝突すればどちらか一方が速くなったり、遅くなったりすると思いますが、

このようなことが分子同士でも常に起きているということになります。

上図のように水分子同士でぶつかり合って運動エネルギーを交換することで、

中には空気中に飛び出すだけのエネルギーを得る水分子も出てきます。

そして水の温度が高くなればそれだけ水分子の運動も大きくなるので、

空気中に水分子がより多く飛び出しやすくなります(蒸発しやすくなる)。

このようなことが水分子同士で起こっているため、

温度が100度にならなくても水は蒸発するんですね。

(水以外の液体が沸点に達していないのに蒸発するのも仕組みは同じ)

以上が「水が100度に達していないのに蒸発する仕組みとは?」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 水が100度に達していないのに蒸発するのは、水の温度が低くても運動が大きくなる(速くなる)水分子が存在するから。

- 分子同士が衝突し合うことで運動エネルギーを交換しているので、一定数動きの速い分子が生まれる。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など