1.流体とは何か?

結論から言ってしまうと流体とは、物質における液体と気体の総称のことを言います。

.png)

流体と言えば液体だけというイメージの人も多いですが、

実は液体と気体の総称のことを流体と呼んでいます。

違う言葉で言い換えると流体というのは、外側から力を加えると簡単に変形する性質を持つ物質で、

身近な例で言えば水(液体)や空気(気体)が流体となります。

また容器の有無で形が保てるかどうかという点からも判断でき、

容器がなければ形を保てないのであればそれは流体ということ。

反対に容器がなくても形を保てているのであれば、

それは流体ではなく固体ということになります。

つまり流体には一定の形が存在しません。

さて次の章では、流体における圧力のかかり方について簡単に解説していきます。

2.流体の圧力のかかり方について

流体における私たちの身近な例には水と空気が存在しますが、

ここでは水と空気の圧力である水圧と気圧をイメージしてみてください。

まず流体における圧力が発生する原因は、その流体の重さによるものです。

つまり水圧なら水の重さ、気圧なら空気の重さによってそれぞれ発生しています。

例えば流体を丸いボールと見立てて、それを3層に積み上げたときの圧力を順番に見ていきましょう。

まず流体に見立てたボールの1層目における圧力のかかり方です。

上図のように1層目のボールの重さによって、単純に下方向に力がかかります。

次に2層目の圧力のかかり方についてです。

そして上図のように2層目のボールは横方向に力が流れ(1層目のボールの重さ分の力)、

下方向(3層目)に1層目と2層目のボールの重さによる力が加えられていきます。

また各方向へと力が流れていきますが、

作用反作用の法則によってそれらの力とは逆向きの力がかかります。

最後に3層目の圧力のかかり方についてです。

上図のように3層目では1層目と2層目の流体の重さがすべてかかることになります。

このように流体における圧力のかかり方というのは、

その流体の重さによって発生するものなので、下に存在する流体ほど大きな圧力がかかります。

水圧・気圧のイメージもこの考え方と同じです。

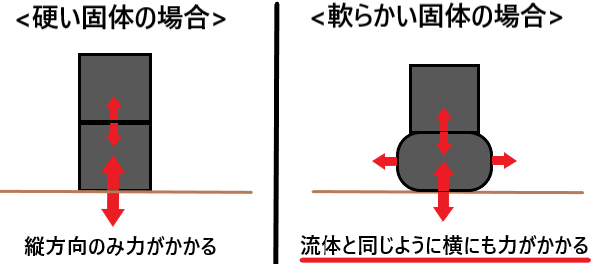

また固体の場合は積み上げてもつぶされない限りは単純に下方向にしか力はかかりませんが、

固体でも軟らかいモノであれば流体と同じような圧力のかかり方になります。

固体=金属のような硬いモノというイメージも強いですが、

ゴムやボールのように軟らかいモノでも固体と言えるので注意してくださいね。

以上が「流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?」でした。

3.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 流体とは、液体と気体の総称のこと。

- 下に存在する流体ほどかかる圧力は大きくなり、あらゆる方向から圧力がかかる。

- 軟らかい固体の場合は、流体と同じような圧力のかかり方となる。

関連ページ

⇒浮力と流体の密度の関係について。流体の密度で浮力が変化する仕組みとは?

⇒死海とは?死海の由来は?なぜ死海は他の海よりも浮くことができるのか?

⇒気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など