このページでは風の正体とは何か?。また風が吹く原理について簡単に解説しています。

目次

1.風の正体とは何か?

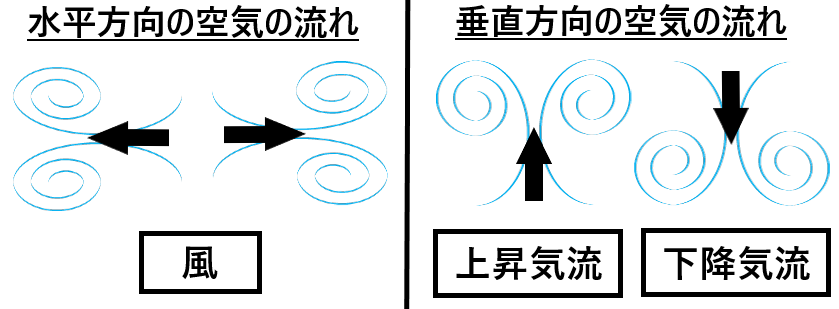

風(かぜ)とは、水平方向に流れている空気のことを言います。

なので私たちが風と言っていたものの正体は”空気そのもの”で、

つまり私たちは流れてきた空気に当たっていたわけです。

空気は無色透明な気体で目で捉えることはできませんが、

存在していないわけではありません。

空気にも重さがあり、体に当たれば触れた感覚があるのは当然です。

また風は地面に対して水平方向に流れている空気のことですが、

空気の流れというのは水平方向(左右)だけでなく垂直方向(上下)にも発生します。

そして一般的に風というのは水平方向に流れている空気のことだけを言い、

垂直方向に流れている空気のことは上昇気流・下降気流と区別されています。

水平方向でも垂直方向でも流れている空気ということには変わりないですが、

流れている空気の方向によってその呼び方が区別されているということは覚えておいてください。

次の章で風はどんな原理で吹くのか解説しますね。

2.風はどんな原理で吹いているのか?

風が吹くというのは言い換えると、

空気が流れる.....つまり空気が移動するということです。

なので風がどんな原理で吹いているのかを理解するためには、

空気がどのようにしたら移動するのかを考えれば良いわけです。

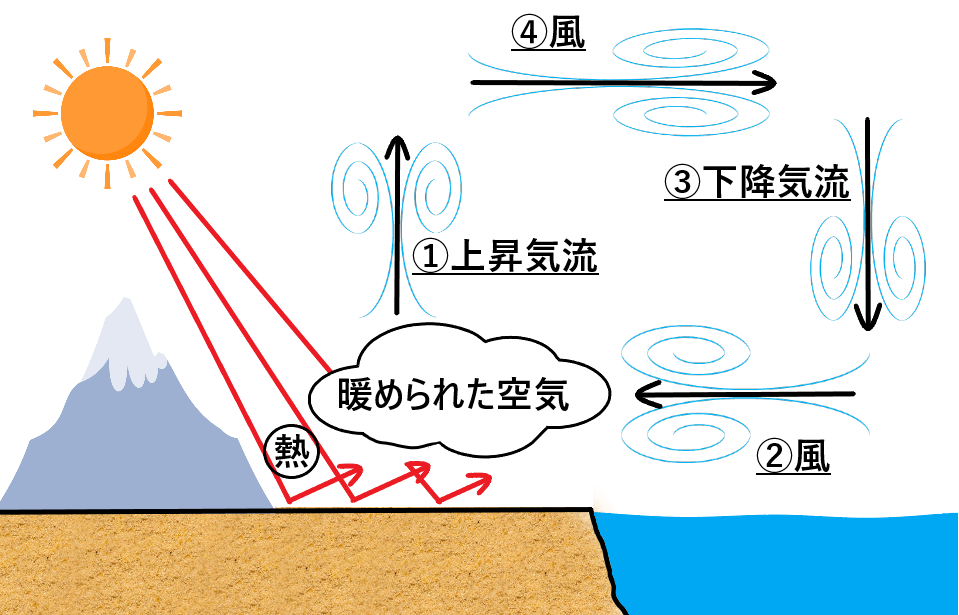

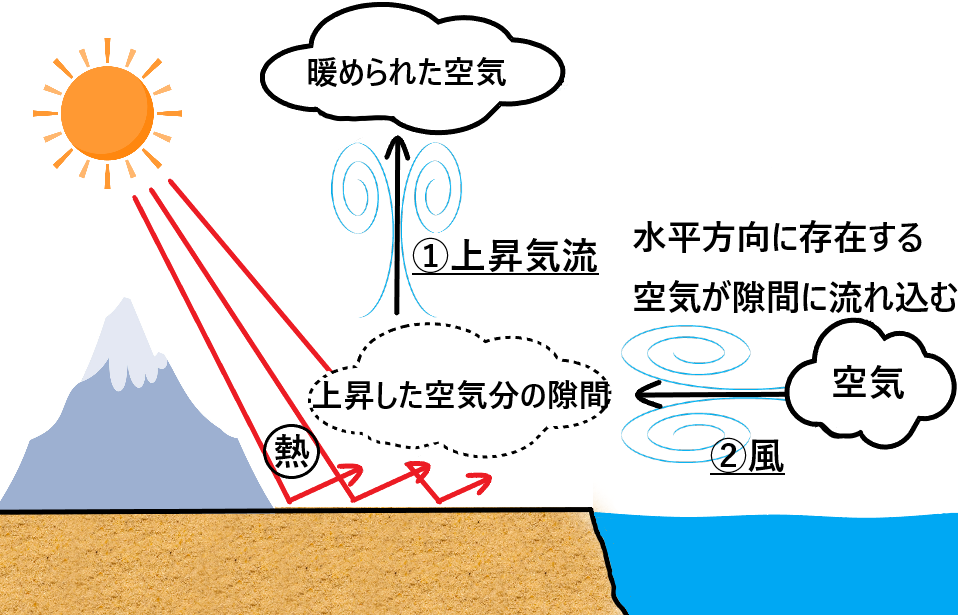

では上の図に書いてある順番で、どういうことなのか詳しく解説していきます。

上昇気流:暖められた空気が上昇

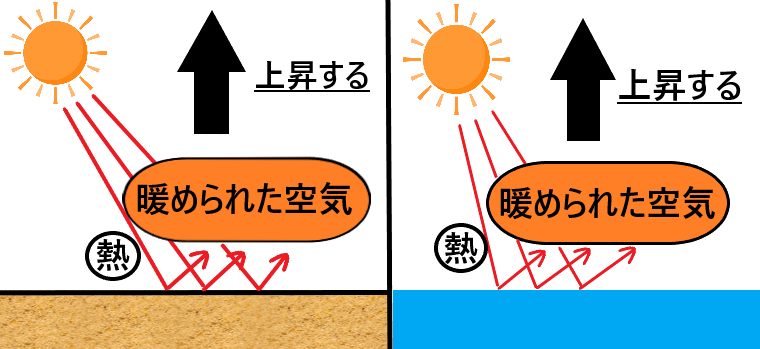

まず太陽光の熱によって地面や海面が暖められ、

その地面や海面から発せられた熱が周囲に存在する空気を暖めます。

空気は光を透過する性質を持っているので、太陽光によって空気はほとんど暖められません。

そして地面や海面の周囲に存在する空気が暖められることで、

その空気の体積は大きくなり密度が小さくなるので軽くなります。

これにより軽くなった空気は上昇していき上昇気流となります。

風:上昇した空気の場所に流れ込む

地面や海面からの熱で暖められた空気が上昇気流となりますが、

上昇気流となって空気が上空へ移動したことで地上にはその分だけ隙間が生まれます。

そして生まれたその隙間に水平方向から空気が流れ込んでいきます。

この流れ込んできた空気がよく私たちが体験している風になります。

ちなみに風(流れ込んでくる空気)の強さは、気圧差が大きいほど強いものになります。

また空気が隙間に流れ込むイメージが難しいのであれば、

空気と同じ流体である水をイメージしてみてください。

水槽の中に水を入れてその半分を何らかの手段で取り除いたとしましょう。

そうすると取り除かれた水の隙間にもう半分の水が流れ込んでいきますよね。

空気も水と同じ流体なので空いている空間があれば、そこに流れ込んでいきます。

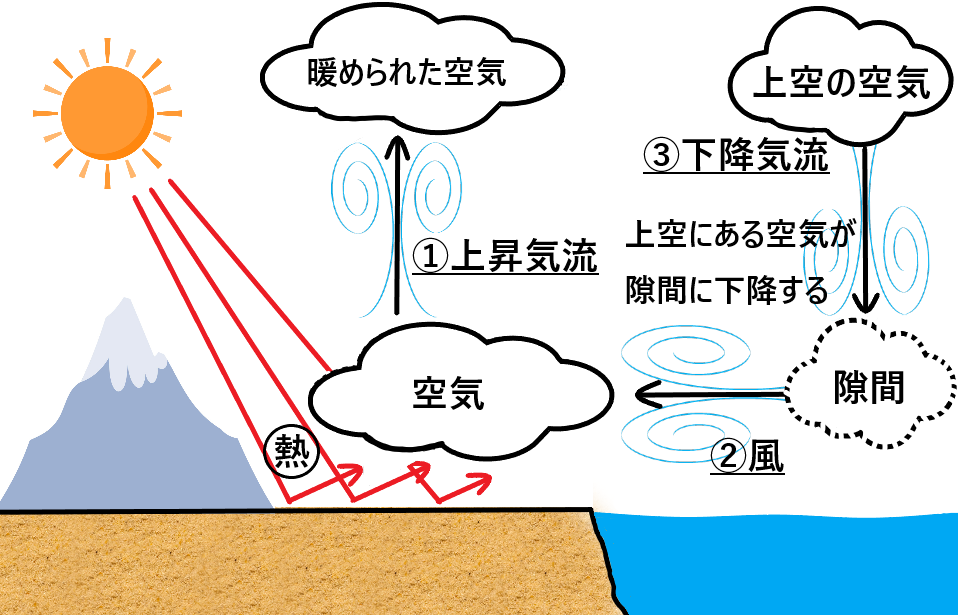

下降気流:空いた場所に上空の空気が下降

暖められた空気が上昇気流によって上空へ移動し、

その隙間に水平方向から空気が風となって流れ込んでいきます。

そうすると空気が水平方向から風として流れ込んだ場所にも、

また空気が移動した分の隙間が生まれますよね。

今度はこの隙間に上空に存在していた空気が、下降気流となって下降してきます。

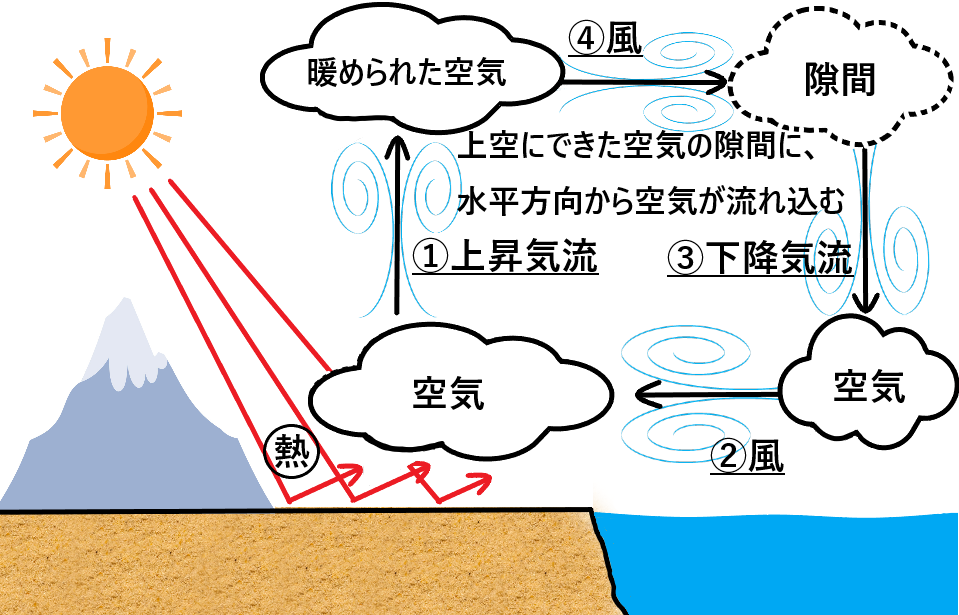

風:下降した空気の場所に流れ込む

下降気流となって下降した空気分の隙間が上空に生まれるので、

その隙間に上空で水平方向から空気が流れ込みます。

このときも地上と同じように空気が流れるので、上空でも風が発生します。

このように空気が少なくなった場所に他の場所から空気が移動し、

空気に流れが生まれて循環することでそれが風になります。

実際に空気が移動する要因というのはたくさんあってこんなに単純なものではないですが、

風がどんな原理で吹いているのかを簡単にイメージするのならこのような感じになるでしょう。

以上が「風の正体とは?どんな原理で吹いているのか?」でした。

3.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 風とは、水平方向に流れている空気のこと。

- 上向きに流れる空気は上昇気流、下向きに流れる空気は下降気流と区別されることが多い。

- 風は空気が少ない場所に他の場所から空気が流れ込むことで発生する。

関連ページ

⇒空気の温度で重さは変わる?暖かい空気は軽く冷たい空気が重い仕組みとは?

⇒密度と比重の違いとは何かを簡単に解説!密度と比重の単位って何?

⇒空気抵抗とは?なぜ物体の速度が上がると空気抵抗は大きくなるのか?

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など