このページでは木星の表面温度・大気・重力などの特徴を解説しています。

1.木星の特徴について

2.構成物質と大気とは?

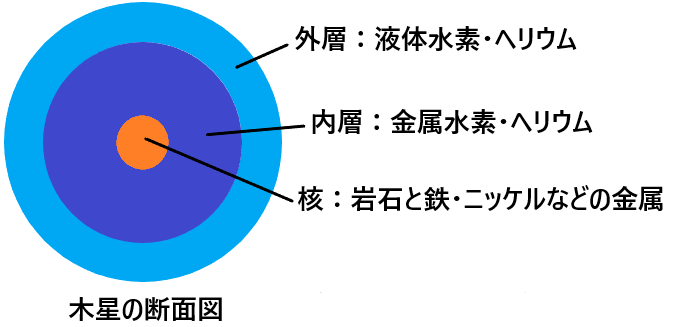

まず木星を構成している物質は下のようになります。

上図のように木星は外層が液体水素・ヘリウム、内層が金属水素・ヘリウムで構成され、核となる部分の物質は岩石と鉄・ニッケルなどの金属で構成されています。

液体水素とは気体の水素が高い圧力で圧縮されたもので、

その液体水素をさらに高い圧力で圧縮させると金属水素となります。

木星の大部分が水素で構成されているため、

木星は水素から形成されている惑星と言っても過言ではありません。

そして木星が縞模様に見えるのは、木星の上層部分に形成されている雲によるもので、

木星の上層部分の雲の主成分はアンモニアで構成されています。

なので地球から木星を観測したときに見えているのは、

木星の上層部分に形成されているアンモニアの雲なんですね。

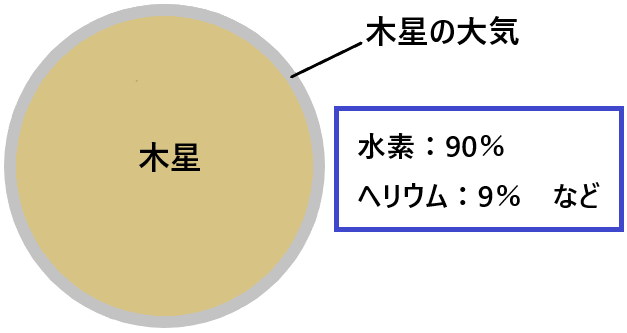

また木星の大気は主に水素・ヘリウムから構成されていて、

それ以外にもわずかにメタン・水蒸気・アンモニアなどの物質も含まれています。

当然ですが、木星の大気では人間は呼吸することはできません。

関連:空気と大気の違いとは?

3.木星と呼ばれる由来とは?

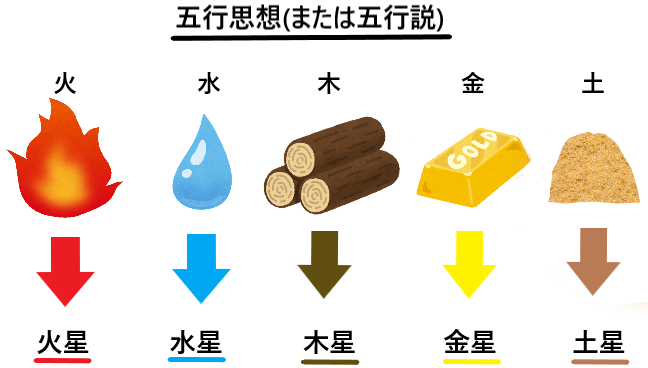

なぜ木星と呼ばれているのかと言うと、

それは五行思想(または五行説)という思想が由来になっているからです。

五行思想とは古代中国における自然哲学の思想のことで、

万物は”火・水・木・金・土”の5種類の元素から構成されるという思想です。

五行思想の概念は曜日を表すのに使われていますよね。

(火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日)

この五行思想が主だった時代には、8つの太陽系惑星のうち天王星と海王星の存在は知られておらず、地球を除くとちょうど5つの惑星になるため、五行思想から惑星の名前が付けられました。

先に他の惑星(水星・金星・火星・土星)が見た目の色やその様子から、

五行思想に当てはめられて名付けられていますが、木星については最後に余った”木”を当てはめられただけなんです。

なので木星は他の4つの惑星とは違い、少しだけ適当に名付けられた感があります。

木星の英語名(ジュピター)の由来について、詳しくは下記をご覧ください。

4.木星における1日と1年について

私たちが暮らしている地球では1日の長さは24時間で、

1年の長さは365日というのは常識ですよね。

ですが木星における1日と1年の長さは地球とは異なり、

木星の1日の長さは約9.8時間で、1年は約11.86年ほどになります。

つまり地球では1年間は365日で、夜→昼→夜の周期は1日(24時間)ですが、

木星における1年間は約11.86年で、夜→昼→夜の周期は約9.8時間かかるということです。

少しややこしいので、簡単に解説していきます。

まず地球における1日というのは、夜が来てまた次の夜が来るまでの時間のことで、

1年間は地球が太陽の周りを1周する時間のことを指しています。

(時間帯の周期が1周することを1日としているので、朝から朝でも問題なし)

地球が夜→昼→夜のように変化するのは地球自身が回っているからで、

地球自身が回ることを”地球の自転”、地球が太陽の周りを移動することを”地球の公転”と言います。

そして木星も地球と同じように自転と公転をしていますが、その早さは異なります。

地球の自転では1日1回転し、地球の公転は365日かかりますが、

木星の自転では約9.8時間で1回転し、木星の公転は約11.86年もかかります。

木星における1日の長さは約9.8時間、1年の長さは約11.86年なので、

木星の自転と公転からそれぞれ1日と1年の長さを知ることができます。

ですが水星や金星のように、”自転にかかる時間=1日の長さ”とならない惑星もあるので注意しましょう。

5.重力の大きさは質量と半径から計算する

木星の重力の大きさは、地球の約2.64倍です。

つまり木星の重力は、地球よりもかなり大きいことになります。

この2.64倍というのは地球の質量・半径と、木星の質量・半径から計算することができます。

計算の手順としては以下の通りです。

まず上のように地球と木星における質量と半径を比較し、

木星の質量と半径が地球の何倍なのかをそれぞれ求めていきます。

そしてあとは先ほど計算で出した値を上の計算式に入れれば、

木星の重力は地球の2.64倍ほどだという計算結果が出てきます。

このように木星と地球の質量・半径がそれぞれ分かっていれば、

木星の重力が地球のだいたい何倍なのかを計算することができます。

以上が「木星とは?木星の表面温度・大気・重力などの特徴を簡単に解説!」でした。

6.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

<木星の特徴>

- 英語名は、Jupiter(ジュピター)。

- 木星の由来は、五行思想(火・水・木・金・土)から来ている。

- 木星の表面が縞模様に見えるのは、木星の上層部分に形成されたアンモニアの雲によるもの。

- 平均温度は-121℃ほど。

- 大気は主に水素・ヘリウムで構成されている。

- 木星の1日の長さは約9.8時間で、1年は約11.86年ほど。

- 木星の重力は地球と比べると約2.64倍ほど。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など