1.気化と蒸発と沸騰の違いについて

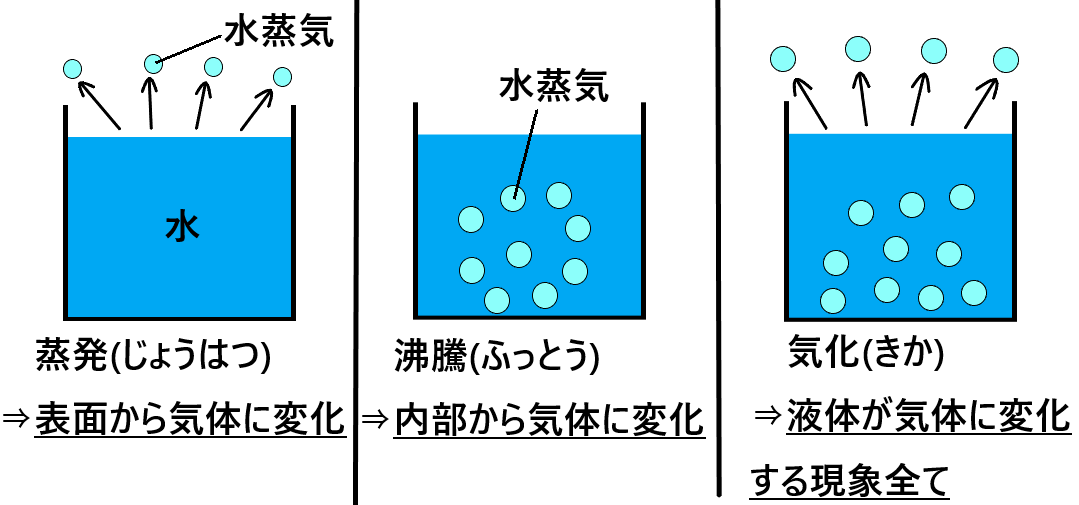

結論から言ってしまうと気化と蒸発と沸騰の違いとしては、

それぞれが液体から気体に変化する様子が異なるということです。

上図のように気化は液体から気体に変化する現象すべてを指し、

液体の表面から気体に変化するのは蒸発、内部から気体に変化するのは沸騰になります。

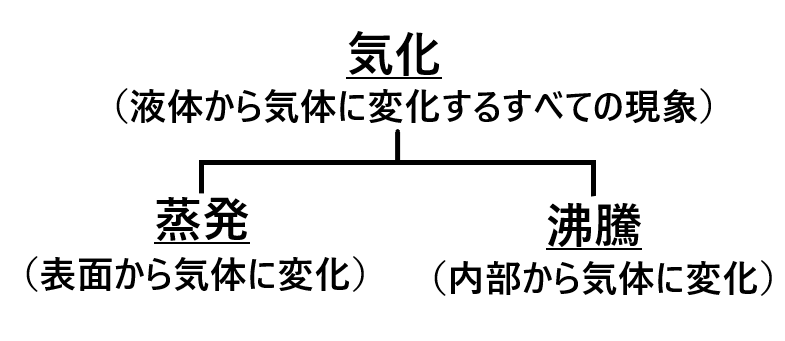

以上のことから気化と蒸発と沸騰は下のような関係になります。

気化という現象には液体から気体に変化する様子によって、

蒸発(表面から)と沸騰(内部から)という種類が存在するということです。

なので気化には、蒸発と沸騰が含まれています。

関連:よく使うけどちょっと難しい言葉や表現の一覧!(慣習、準拠、言わずもがな、明文化など)

さて気化と蒸発と沸騰それぞれについて解説していきます。

気化とは?

気化(きか)とは、液体が気体に変化するすべての現象のことです。

気化には、液体が表面から気体に変化する蒸発や、

液体が内部から気体に変化する沸騰についても含まれています。

また気化は液体だけでなく固体から気体に変化する場合にも使用されるときがありますが、

固体から気体に変化する呼び名として昇華(しょうか)という言葉が多く用いられます。

基本的に物体の状態変化では”液体から気体に変化することを気化”、

”固体から気体に変化することを昇華”と呼ぶので覚えておきましょう。

蒸発とは?

蒸発(じょうはつ)とは、液体が表面から気体に変化する現象のことです。

そして蒸発は沸騰と違って、温度に関係なく起こる現象です。

例えば晴れの日に水たまりがあってしばらくすると、

いつの間にか水たまりがなくなっていることがありますよね。

他にも食器を洗った後に放置していると、

食器に付いていた水滴がいつのまにかなくなっていたりします。

これらはすべて蒸発という現象によるものなんですね。

このように蒸発というのは、私たちの日常でいつも起こっている現象になります。

沸騰とは?

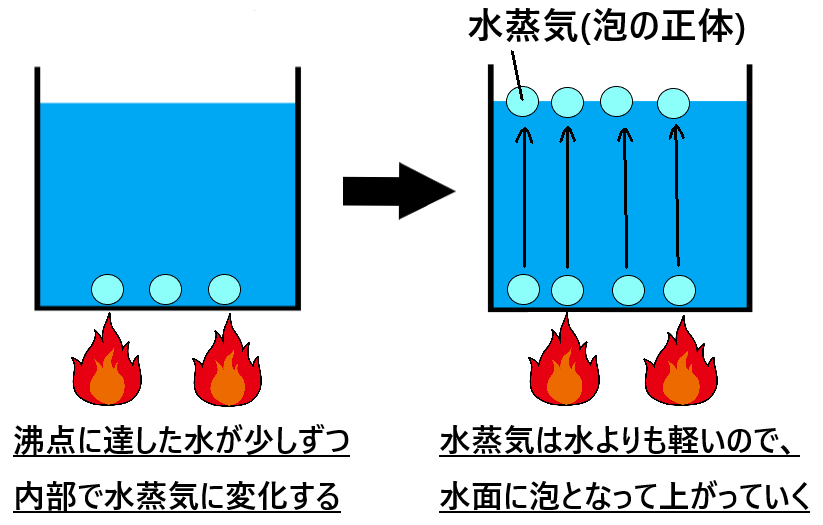

沸騰(ふっとう)とは、液体が内部から気体に変化する現象のことです。

液体の内部から気体に変化するというのは簡単に言えば、

空気に触れていないところから気体に変化するということです。

鍋に水を入れて加熱していくと、鍋の下の方から泡が上がってきますよね。

あれは鍋の底に火で加熱されることによって熱が伝わり、

鍋の底付近の水(液体)が水蒸気(気体)に変わることで上がってきます。

このときに実は沸騰だけでなく蒸発も起こっていて、

内部からだけでなく表面からも水蒸気に少しずつ変化しているんですね。

また液体によって沸点は違いますが水の場合であれば、

100度まで加熱することで水の内部で沸騰が起こります。

ただ水が100度で沸騰するのは1気圧(地上での気圧の大きさ)における場合だけで、

1気圧から変化すると水の沸点は100度ではなくなるので注意が必要です。

富士山など標高が高いところでお湯を沸かすと、

周囲の気圧が低くなることによって沸点が低くなります。

なので富士山の頂上付近であれば約86度で水が沸騰します。

このように水だけでなく液体が沸騰する温度は、

周囲の気圧にも左右されるので覚えておきましょう。

以上が「気化と蒸発と沸騰の違いとは何か?」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 気化とは、液体が気体に変化するすべての現象のこと。

- 蒸発とは、液体が表面から気体に変化する現象のこと。

- 沸騰とは、液体が内部から気体に変化する現象のこと。

- これらの違いは、気化という現象の中に蒸発と沸騰が存在するということ。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など