このページでは放射冷却とは何か。また、放射冷却の仕組みをわかりやすく図で解説しています。

目次

1.放射冷却とは?

放射冷却という言葉は、物理用語と気象用語の2つの意味で用いられることがあります。

まず物理用語における放射冷却とは、”物体が(物体自身の持っている)熱を電磁波として周囲に放射することで、その物体自身の温度が下がる現象のこと”です。

次に気象用語における放射冷却とは、”地面が(地面の持っている)熱を電磁波として放射することで地面の温度が下がり、それに伴って気温が下がる現象のこと”を意味します。

(一般的には気象用語における放射冷却の方が多く用いられ、天気予報などでよく使われます)

では次の章で気象用語として使われる放射冷却の仕組みについて、物理用語としての放射冷却も絡めて解説していきます

2.放射冷却の仕組み

では気象用語として使われる放射冷却の仕組みについて、物理用語としての放射冷却も絡めて下の順番で解説していきます。

- 2.1 あらゆる物体は、その物体の温度に見合った強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射している

- 2.2 地面が太陽の光を吸収することで、地面の温度が上がる

- 2.3 夜間に地面から赤外線が放射され続けることで、地面の温度がどんどん下がっていく

- 2.4 地面の温度が下がることで、その地面に接している空気の温度(気温)も下がる

2.1 あらゆる物体は、その物体の温度に見合った強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射している

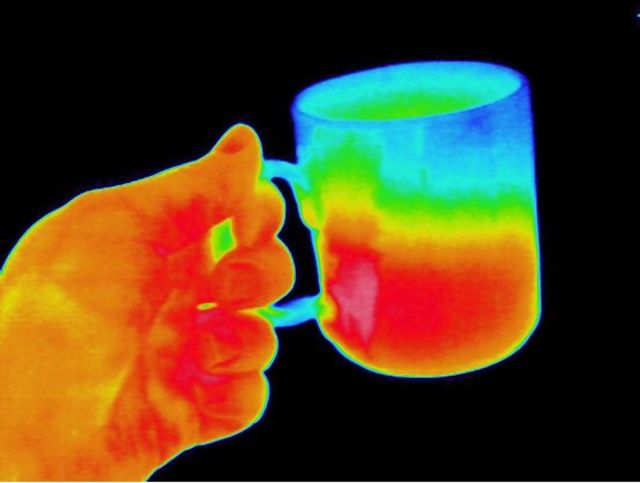

あらゆる物体は、その物体の温度に見合ったエネルギーの強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射しているため、それによりその物体自身の温度は下がっていきます。

(その電磁波のエネルギーの強さによって、赤外線・可視光線・紫外線のような名前が決められています)

※上はサーモグラフィー(物体から放射される赤外線を分析して温度分布を可視化する装置)で見た人間とコップの写真

例えば人間の体(体温は約36~37℃)からは赤外線、太陽(平均表面温度は約6000℃)からは赤外線・可視光線・紫外線などの電磁波が放射されています。

太陽の平均表面温度が約6000℃なので、低い温度のところからは赤外線、高い温度のところからは紫外線といった具合に、温度に応じた異なるエネルギーの強さの電磁波が放射されます。

そしてフレア(太陽で不定期に発生する爆発現象)が発生すると、その地点の温度は数千万℃に達するため、エックス線・ガンマ線などのエネルギーの強い電磁波も放射されるようになります。

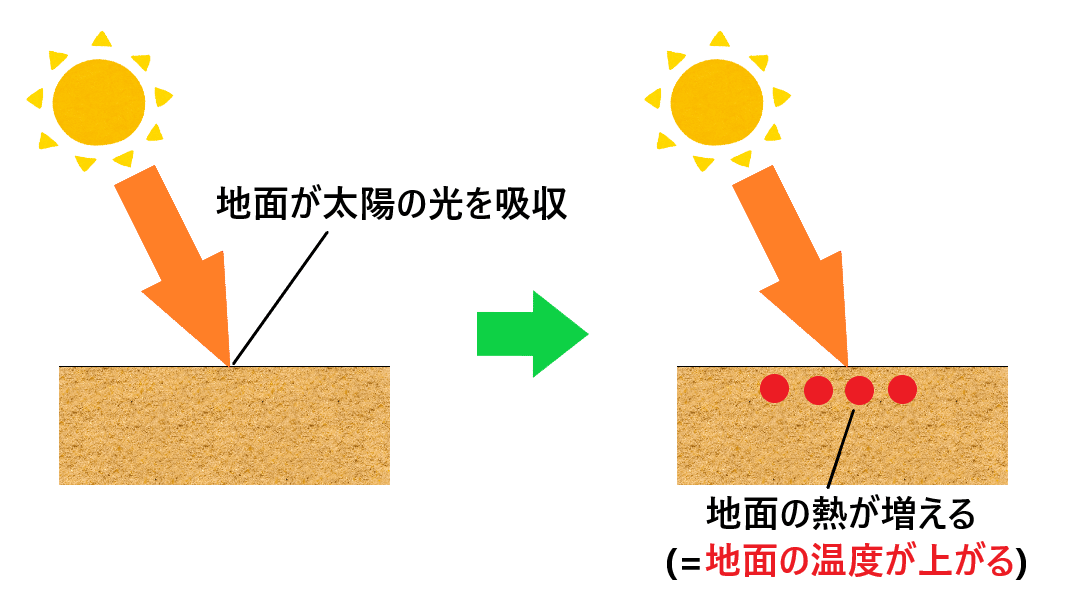

より分かりやすい例でいえば、コップの中に熱い飲み物が入っていて、時間が経つとコップの中の飲み物は少しずつ温度が下がっていきます。

これはコップの中の熱い飲み物が、(飲み物自身の持っている)熱を赤外線として周囲に放射することで、その飲み物の温度が下がっている、ということです。

(ただ飲み物の温度が下がるのは、飲み物が赤外線を放射しているからだけでなく、熱い飲み物に触れている空気へと、熱伝導によって熱が奪われているからという理由もあります)

このように”物体が(物体自身の持っている)熱を電磁波として周囲に放射することで、その物体自身の温度が下がる現象のこと”を「放射冷却(物理用語)」と言います。

(一般的によく用いられる気象用語での放射冷却は、次の章から解説していきます)

2.2 地面が太陽の光を吸収することで、地面の温度が上がる

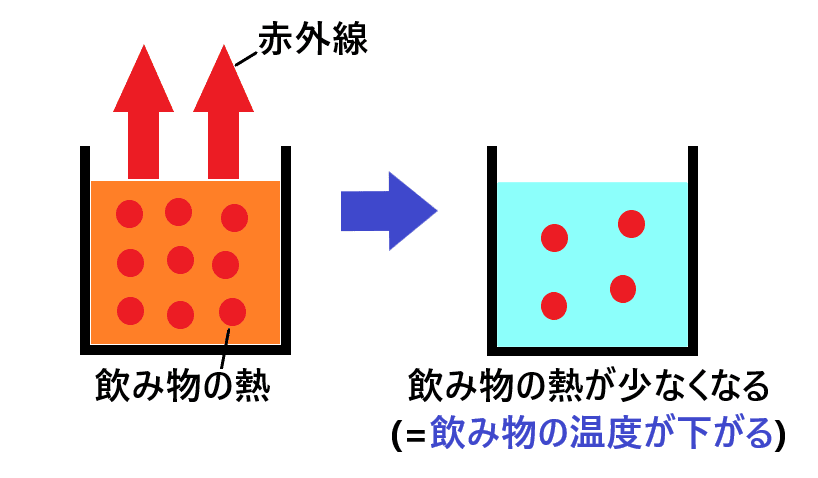

地面が太陽の光を吸収することで地面に熱が発生するため、地面の温度が上がります。

(太陽の光は、主に赤外線・可視光線・紫外線などの電磁波(エネルギーを伝える波)から構成され、それらが空気を透過して地面に吸収されることで熱に変換され、地面の温度が上がります)

電磁波の中でも赤外線は特に物質に吸収されやすい(物質の温度を上げやすい)性質を持っていて、赤外線と比較すると他の電磁波(可視光線や紫外線など)は物質に吸収されにくい(物質の温度を上げにくい)です。

(ただ赤外線は空気を主に構成している窒素・酸素にはほとんど吸収されないため、空気の温度は赤外線によってわずかしか上がりません)

上図のように地面が太陽の光を吸収することで地面の熱が増える(大きくなる)ため、地面の温度が上がります。

2.3 夜間に地面から赤外線が放射され続けることで、地面の温度がどんどん下がっていく

夜間に地面から赤外線(地面の持っている熱を変換したもの)が宇宙方向へと放射され続けることで、地面の温度がどんどん下がっていきます。

(赤外線自体は、日中でも地面から宇宙方向へと放射され続けています)

上図のように夜間は太陽の光(主に赤外線)から熱を受け取っておらず、地面から(地面自身の持っている)熱を赤外線として放射されるだけなので、それにより地面の熱が少なくなっていくため地面の温度がどんどん下がっていきます。

(その物体の温度に応じた強さの電磁波が放射されるため、地面の持っている熱が少なくなると、地面からの赤外線の放射は弱くなります)

2.4 地面の温度が下がることで、その地面に接している空気の温度(気温)も下がる

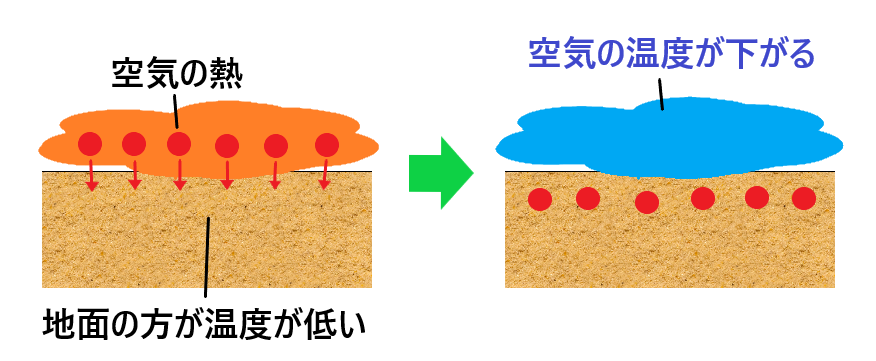

地面の温度が下がることで、その地面に接している空気の温度(気温)も下がります。

地面の温度が下がることで、地面の方が地面に接している空気よりも温度が低くなります。

そして上図のように地面と接している空気から砂が熱を奪ってその空気を冷やすことで、空気の温度(気温)が下がっていきます。

(熱は必ず温度の高い方から温度の低い方へと移動し、地面と接している空気の温度が下がるのは熱伝導によるものです)

.png)

地面と接している空気の温度が下がると、その周囲に存在する空気からも熱を奪っていき、それを繰り返していくことで気温がどんどん下がっていく、というわけです。

(空気から地面が奪った熱は、宇宙方向へと放射(このとき空気にはほとんど吸収されない)されていくので、再び地面の温度は低くなります)

これが気象用語における放射冷却になります。

3.放射冷却によって気温が下がりやすくなる条件

結論からいってしまうと放射冷却によって気温が下がりやすくなるのは、”よく晴れている(雲がほとんどない)・風が弱い・空気が乾燥している(湿度が低い)夜”になります。

上の条件が揃っているほど放射冷却によって気温は下がりやすくなります。

では放射冷却によって気温が下がりやすくなる条件について、それぞれの原理を詳しく解説していきます。

- よく晴れている(雲がほとんどない)

- 風が弱い

- 空気が乾燥している(湿度が低い)

よく晴れている(雲がほとんどない)

よく晴れている(雲がほとんどない)と、地面から宇宙方向へと放射された赤外線を遮るものがなく、そのまま宇宙空間へと地面から放射された熱が逃げていって地面が冷やされやすくなるので、それに伴って気温も下がりやすくなります。

雲は”小さい粒状の水(液体)が集まってできたもの”で、水は赤外線を吸収します(水が気体に変化した水蒸気も赤外線を吸収します)。

※上は雲がない場合(放射冷却で気温が下がりやすい)

※上は雲がある場合(放射冷却で気温が下がりにくい)

なので上図のように、夜間に地面から宇宙方向へと放射された赤外線は、雲がある場合は吸収されて、その赤外線の一部が雲から地面方向へと放射されて返ってきます。

あらゆる物体は赤外線を放射するので、雲を構成している小さい粒状の水も赤外線を周囲に放射し、それにより放射された赤外線の一部は宇宙方向へ逃げたり地面へと返ったりします。

これにより再び地面が温められ、それに伴って空気の温度も下がりにくくなるため、よく晴れている(雲がほとんどない)夜の方が放射冷却によって気温が下がりやすくなります。

風が弱い

風(空気の流れ)が弱いと、地面によって冷やされた空気(温度の低い空気)が、他の冷やされていない空気(温度の高い空気)と混ざりにくくなるため、気温が下がりやすくなります。

上図のように風が強ければ地面に冷やされた空気と、他の冷やされていない空気が混ざってしまうため、それにより気温が下がりにくくなってしまいます。

空気が乾燥している(湿度が低い)

空気が乾燥している(湿度が低い)と、地面から放射された赤外線が空気中に含まれる水蒸気によって吸収されにくくなることで、(宇宙方向へと熱が逃げやすくなって)地面の温度が下がりやすくなるため、それに伴って気温も下がりやすくなります。

空気が乾燥している(湿度が低い)ということは、”空気中に含まれている水蒸気量が少ない=地面から放射された赤外線を吸収する物質が空気中に少ない”ということです。

(空気のほとんどを構成している窒素・酸素は赤外線を吸収しませんが、わずかに含まれている水蒸気や二酸化炭素は赤外線を吸収します)

上図のように空気が乾燥している(空気中に含まれる水蒸気量が少ない)ほど、空気中に赤外線を吸収する物質(水蒸気)が少ないということなので、地面から放射された赤外線(熱)はほとんど吸収されないため宇宙方向へと逃げやすくなります。

宇宙方向へと赤外線(熱)が逃げやすくなるので、地面の温度が下がりやすくなって、それに伴い気温も下がりやすくなります。

反対に上図のように空気が湿っている(空気中に含まれる水蒸気量が多い)ほど、空気中に赤外線を吸収する物質(水蒸気)が多いということなので、地面から放射された赤外線(熱)はその水蒸気に吸収されやすくなるため宇宙方向へと逃げにくくなります。

そして空気中の水蒸気からも周囲に赤外線は放射されるので、空気が湿っているほど地面に返ってくる赤外線も多くなり、地面の温度が下がりにくくなってそれに伴い気温も下がりにくくなります(原理的には雲がある場合と同じ)。

放射冷却は冬に起こるイメージが強いですが、冬は昼と夜の温度差や空気の乾燥など放射冷却が強まる条件を満たしやすいだけで、季節に関係なく1年中起こっている現象なので注意が必要です。

以上が「放射冷却の仕組みをわかりやすく図で解説!」でした。

4.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 放射冷却(物理用語)とは、”物体が(物体自身の持っている)熱を電磁波として周囲に放射することで、その物体自身の温度が下がる現象のこと”。

- 放射冷却(気象用語)とは、”地面が(地面の持っている)熱を電磁波として放射することで地面の温度が下がり、それに伴って気温が下がる現象のこと”。

- 放射冷却によって気温が下がりやすくなる条件は、”よく晴れている(雲がほとんどない)・風が弱い・空気が乾燥している(湿度が低い)夜”。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など

.svg)

.svg)

.svg)

.svg)