このページでは砂漠の夜が寒い理由をわかりやすく図で解説しています。

目次

1.砂漠の夜が寒い理由

結論からいってしまうと砂漠の夜が寒い理由は、”日が没んだ後(夜)に砂にたくわえられた熱が赤外線として宇宙方向へと放射されますが、砂漠は空気が乾燥していたり空には雲が発生しにくく、砂から放射された赤外線を遮る物質がないため、砂の温度がどんどん下がり、それに伴って気温も下がっていくから”です。

夏における日中の砂漠は平均気温30℃を超えていても、夜には0℃を下回るぐらい冷え込むこともあります。

(砂漠の夜が寒くなるのは、「放射冷却」と呼ばれる現象によるものです)

では砂漠の夜が寒くなる原理について、下の順番で詳しく見ていきましょう。

- 1.1 あらゆる物体は、その物体の温度に見合った強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射している

- 1.2 日中に太陽の光が砂に当たることで、砂に熱がたまる(砂の温度が上がる)

- 1.3 日が沈んだ後(夜)に、砂にたまった熱が赤外線として宇宙方向へと放射される(砂の温度が下がる)

- 1.4 空気が乾燥していたり雲が発生しにくいため、砂から放射された赤外線を遮る物質がない(砂の温度が下がりやすくなる)

- 1.5 砂の温度が下がることで、砂と接している空気の温度(気温)も下がっていく

1.1 あらゆる物体は、その物体の温度に見合った強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射している

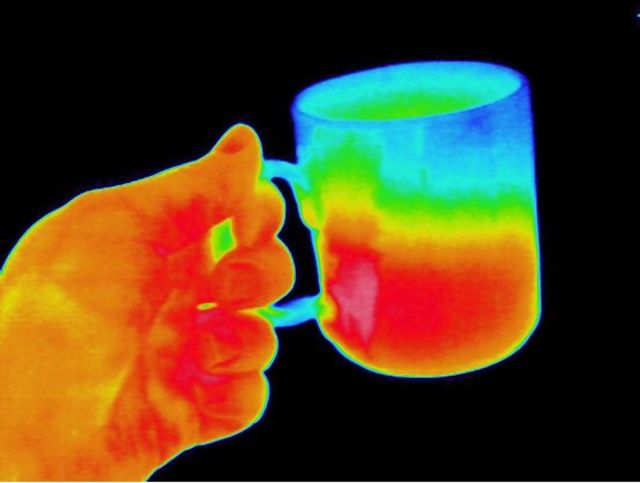

あらゆる物体は、その物体の温度に見合ったエネルギーの強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射しているため、それによりその物体自身の温度は下がっていきます。

(その電磁波のエネルギーの強さによって、赤外線・可視光線・紫外線のような名前が決められています)

※上はサーモグラフィー(物体から放射される赤外線を分析して温度分布を可視化する装置)で見た人間とコップの写真

例えば人間の体(体温は約36~37℃)からは赤外線、太陽(平均表面温度は約6000℃)からは赤外線・可視光線・紫外線などの電磁波が放射されています。

太陽の平均表面温度が約6000℃なので、低い温度のところからは赤外線、高い温度のところからは紫外線といった具合に、温度に応じた異なるエネルギーの強さの電磁波が放射されます。

そしてフレア(太陽で不定期に発生する爆発現象)が発生すると、その地点の温度は数千万℃に達するため、エックス線・ガンマ線などのエネルギーの強い電磁波も放射されるようになります。

より分かりやすい例でいえば、コップの中に熱い飲み物が入っていて、時間が経つとコップの中の飲み物は少しずつ温度が下がっていきます。

これはコップの中の熱い飲み物が、(飲み物自身の持っている)熱を赤外線として周囲に放射することで、その飲み物の温度が下がっている、ということです。

(ただ飲み物の温度が下がるのは、飲み物が赤外線を放射しているからだけでなく、熱い飲み物に触れている空気へと、熱伝導によって熱が奪われているからという理由もあります)

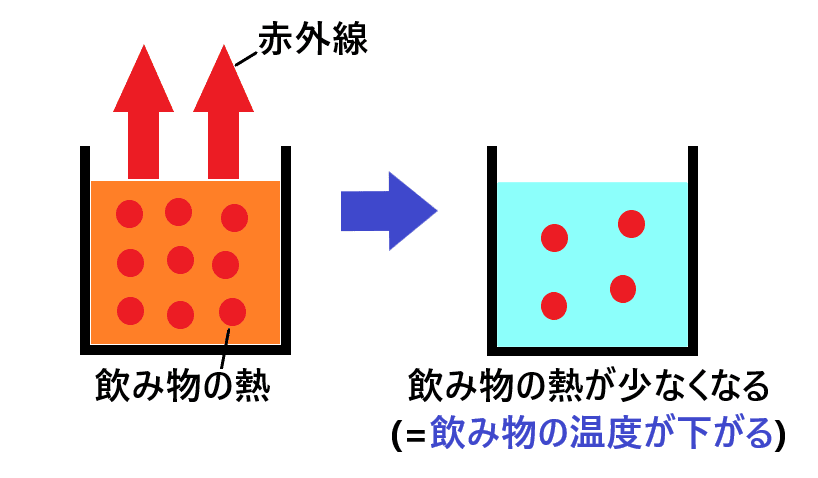

1.2 日中に太陽の光が砂に当たることで、砂に熱がたまる(砂の温度が上がる)

日中に太陽の光が当たることで、砂に熱がたまって(増えて)いき、砂の温度が上がります。

(太陽の光は、主に赤外線・可視光線・紫外線などの電磁波(エネルギーを伝える波)から構成され、それらが空気を透過して砂に吸収されることで熱に変換され、砂の温度が上がります)

電磁波の中でも赤外線は特に物質に吸収されやすい(物質の温度を上げやすい)性質を持っていて、赤外線と比較すると他の電磁波(可視光線や紫外線など)は物質に吸収されにくい(物質の温度を上げにくい)です。

(ただ赤外線は空気を主に構成している窒素・酸素にはほとんど吸収されないため、空気の温度は赤外線によってわずかしか上がりません)

上図のように砂漠の砂が太陽の光を吸収することで、砂に熱がたまっていき、砂の温度が上がっていきます。

関連:熱と温度の違いとは?

1.3 日が沈んだ後(夜)に、砂にたまった熱が赤外線として宇宙方向へと放射される(砂の温度が下がる)

日中に太陽の光を吸収してたまった熱が、日が沈んだ後(夜)に赤外線として宇宙方向へと砂から放射されることで、砂の温度が下がっていきます。

(日中でも砂は熱を赤外線として宇宙方向へと放射していますが、太陽の光から受け取る熱の方が多いので、日中は砂に熱がたまっていきます)

上図のように夜間は砂が太陽の光から熱を受け取っておらず、砂から(砂自身の持っている)熱を赤外線として放射されるだけなので、それにより砂の熱が少なくなっていくため砂の温度がどんどん下がっていきます。

(その物体の温度に応じた強さの電磁波が放射されるため、砂の持っている熱が少なくなると、砂からの赤外線の放射は弱くなります)

1.4 空気が乾燥していたり雲が発生しにくいため、砂から放射された赤外線を遮る物質がない(砂の温度が下がりやすくなる)

砂漠は空気が乾燥していたり、空には雲が発生しにくいため、砂から放射された赤外線を遮る物質がないことによって砂の温度は下がりやすくなります。

空気が乾燥している(湿度が低い)ということは、”空気中に含まれている水蒸気量が少ない=砂から放射された赤外線を吸収する物質が空気中に少ない”ということです。

(空気のほとんどを構成している窒素・酸素は赤外線を吸収しませんが、わずかに含まれている水蒸気や二酸化炭素は赤外線を吸収します)

.png)

上図のように空気が乾燥している(空気中に含まれる水蒸気量が少ない)ほど、空気中に赤外線を吸収する物質(水蒸気)が少ないということなので、砂から放射された赤外線(熱)はほとんど吸収されないため宇宙方向へと逃げやすくなります。

宇宙方向へと赤外線(熱)が逃げやすくなるので、砂の温度が下がりやすくなって、それに伴い気温も下がりやすくなります。

.png)

反対に上図のように空気が湿っている(空気中に含まれる水蒸気量が多い)ほど、空気中に赤外線を吸収する物質(水蒸気)が多いということなので、砂から放射された赤外線(熱)はその水蒸気に吸収されやすくなるため宇宙方向へと逃げにくくなります。

そして空気中の水蒸気からも周囲に赤外線は放射されるので、空気が湿っているほど砂に返ってくる赤外線も多くなり、砂の温度が下がりにくくなってそれに伴い気温も下がりにくくなります。

空に雲がない場合・雲がある場合についても、空気が乾燥している場合・空気が湿っている場合と原理的には同じです。

雲は”小さい粒状の水が集まってできたもの”なので、水蒸気と同様に砂から放射された赤外線を吸収します。

上図のように空に雲がない場合は砂から放射された赤外線は宇宙方向へと逃げていきやすいですが、

雲がある場合は砂から放射された赤外線は雲(小さい粒状の水の集まり)に遮られて宇宙方向へと逃げにくくなります。

(雲が発生する原理は、ヤカンなどから出る湯気とほとんど同じです)

1.5 砂の温度が下がることで、砂と接している空気の温度(気温)も下がっていく

砂の温度が下がることで、砂と接している空気の温度(気温)も下がっていきます。

砂の温度が下がることで、砂の方が砂と接している空気よりも温度が低くなります。

そして上図のように砂と接している空気から砂が熱を奪ってその空気を冷やすことで、空気の温度(気温)が下がっていきます。

(熱は必ず温度の高い方から温度の低い方へと移動し、砂と接している空気の温度が下がるのは熱伝導によるものです)

.png)

砂と接している空気の温度が下がると、その周囲に存在する空気からも熱を奪っていき、それを繰り返していくことで気温がどんどん下がっていく、というわけです。

(空気から砂が奪った熱は、宇宙方向へと放射(このとき空気にはほとんど吸収されない)されていくので、再び砂の温度は低くなります)

以上が「砂漠の夜が寒い理由をわかりやすく図で解説!」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 砂漠の夜が寒い理由は、”日が没んだ後(夜)に砂にたくわえられた熱が赤外線として宇宙方向へと放射されますが、砂漠は空気が乾燥していたり空には雲が発生しにくく、砂から放射された赤外線を遮る物質がないため、砂の温度がどんどん下がり、それに伴って気温も下がっていくから”。

- 砂漠の夜が寒くなるのは、「放射冷却(ほうしゃれいきゃく)」と呼ばれる現象によるもの。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など

.svg)