このページでは湯気とは何か。また湯気が出る原理をわかりやすく図で解説しています。

目次

1.湯気とは何か?

結論からいってしまうと湯気というのは、”小さい粒状の水(液体)が集まったもの”になります。

湯気は白い煙のように見えるため、気体である水蒸気(無色透明なので目視できない)だとよく間違えられますが、湯気は液体である小さい粒状の水の集まりです。

雲や霧(きり)も原理的には湯気と同じで、小さい粒状の水(液体)が集まることで白く見えています。

では次の章で湯気の出る原理について順番に詳しく解説していきます。

2.湯気が出る原理について

ではやかんで水を加熱したときを例に、順番に詳しく見ていきましょう。

- 2.1 水が沸騰して水蒸気に変化し、やかん内は水蒸気でいっぱいになる

- 2.2 やかんの外に出た水蒸気は、周囲の空気に触れることで溶け込む

- 2.3 空気の温度によって、空気中に含むことができる水蒸気量が変化する

- 2.4 水蒸気を多く含んだ空気が冷やされ、粒状の水(集まると湯気)として現れる

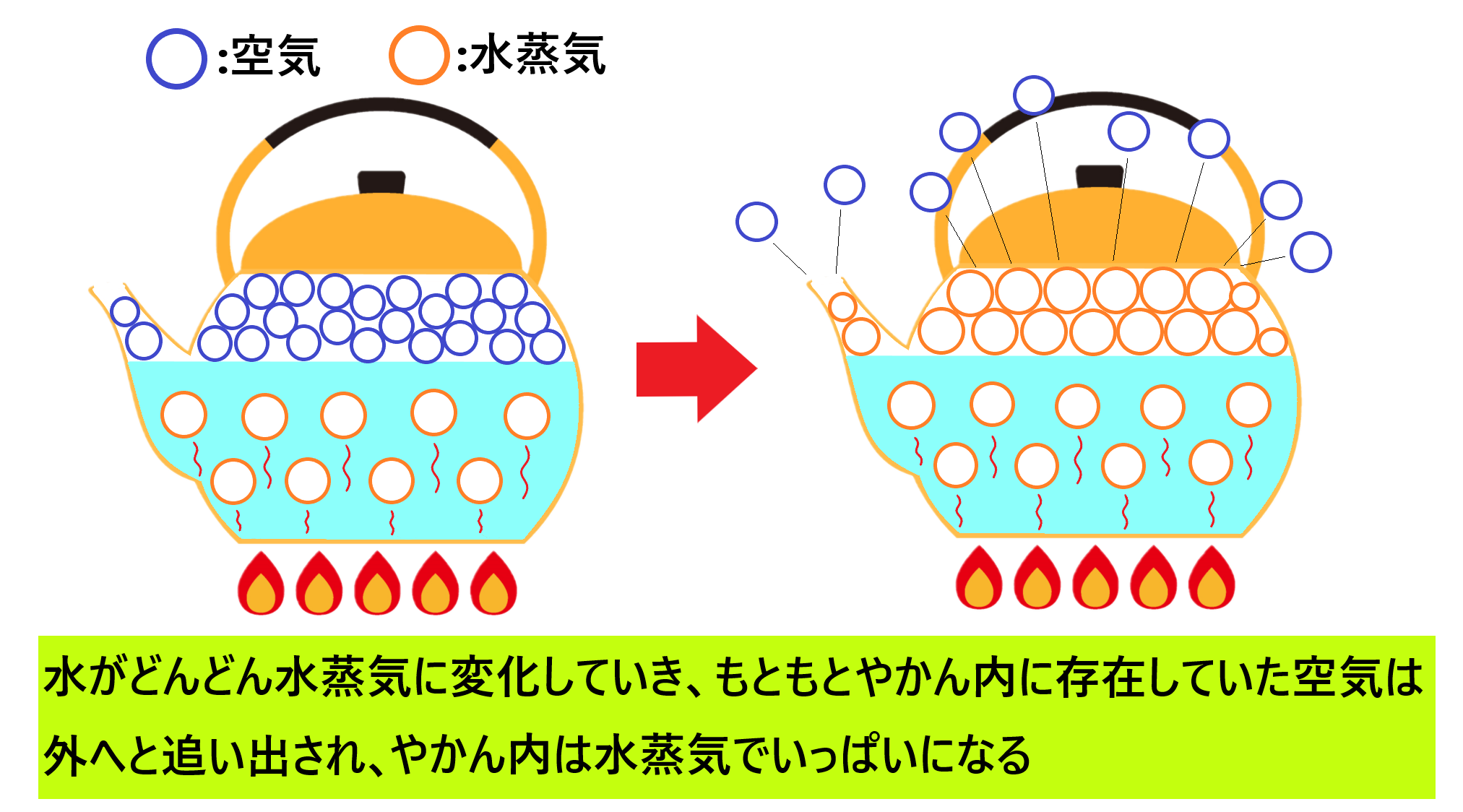

2.1 水が沸騰して水蒸気に変化し、やかん内は水蒸気でいっぱいになる

やかんを加熱していき、温度が100℃以上になるとやかん内の底の方にある水から沸騰していき、水蒸気(気体)に変化します。

水蒸気(気体)の方が、水(液体)よりも軽い(密度が小さい)ため、底の方で発生した水蒸気は水中を上昇していきます。

(水蒸気は無色透明な気体のため、目視することはできません)

さらに加熱していくと、水がどんどん水蒸気に変化していき、もともとやかんの中に存在していた空気は外へと追い出され、やかんの中は水蒸気でいっぱいになります。

2.2 やかんの外に出た水蒸気は、周囲の空気に触れることで溶け込む

やかんの外に出た水蒸気は、周囲の空気に触れることで、その空気中に溶け込みます。

やかんから出た水蒸気は温度が高いので、水蒸気が周囲の空気に触れることで、一時的にその周囲にある空気の温度は上がり、水蒸気は空気中に溶け込みます。

空気の温度が上がることで、空気中に含むことができる水蒸気の量は多くなります(次の章で解説)。

また”空気中に溶け込んでいる水蒸気の量を割合(%)で表したもの”を「湿度(しつど)」と言います。

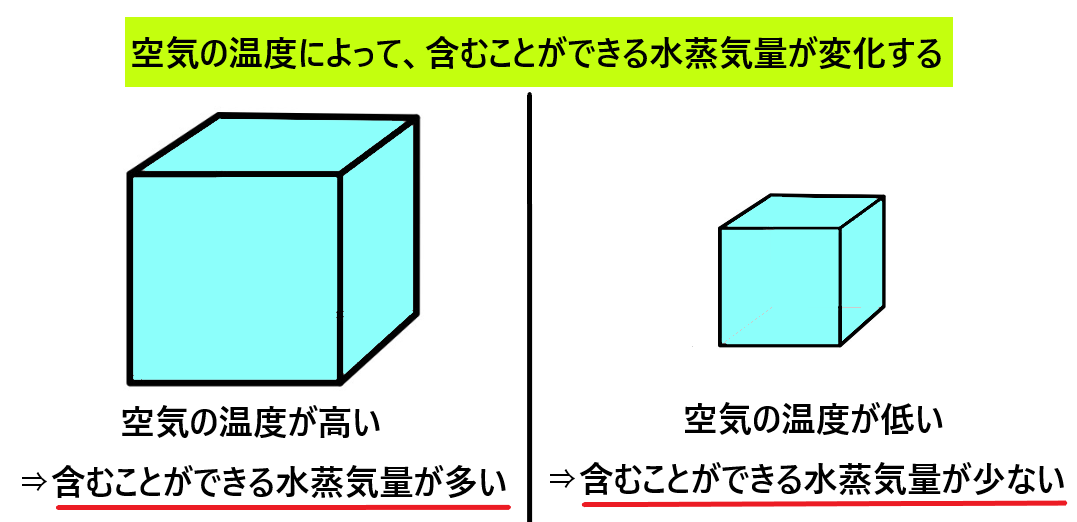

2.3 空気の温度によって、空気中に含むことができる水蒸気量が変化する

空気の温度によって空気中に含むことのできる水蒸気量は異なり、温度の高い空気ほど水蒸気(気体)を多く含むことができ、反対に温度の低い空気ほど含むことができる水蒸気は少なくなります。

(なのでやかんから出た水蒸気に触れて一時的に空気の温度が上がることで、その空気はより多くの水蒸気を含むことができるようになります)

そして水蒸気を多く含んだ温度の高い空気は、冷やされて温度が下がると、含むことができる水蒸気量が少なくなってしまうため、水蒸気を含んでおくことができなくなります。

これにより空気の容量を超えてしまった水蒸気(気体)は、小さな水滴や小さい粒状の水(液体)(集まると湯気)になります。

2.4 水蒸気を多く含んだ空気が冷やされ、粒状の水(集まると湯気)として現れる

やかんから出た水蒸気を多く含んだ空気は、さらにその周囲の空気に冷やされることで、含むことができなくなった水蒸気(気体)が小さい粒状の水(液体)として現れます。

この水蒸気(気体)から変化した小さい粒状の水(液体)が集まることで湯気になる、というわけです。

ちなみに小さい粒状の水として現れるのは正確には、空気中を浮遊しているチリ(ホコリや砂などの微小な粒子)を核として、そのチリに(空気中に含むことができなくなった)水蒸気が集まることで水になるからです。

上図のように空気中にチリが浮遊していないと、空気中に含むことができなくなった水蒸気は粒状の水として現れることができず、気体である水蒸気のまま存在することになります。

なので空気中にチリがない(空気がキレイ)ところでは、湯気や霧は発生しません。

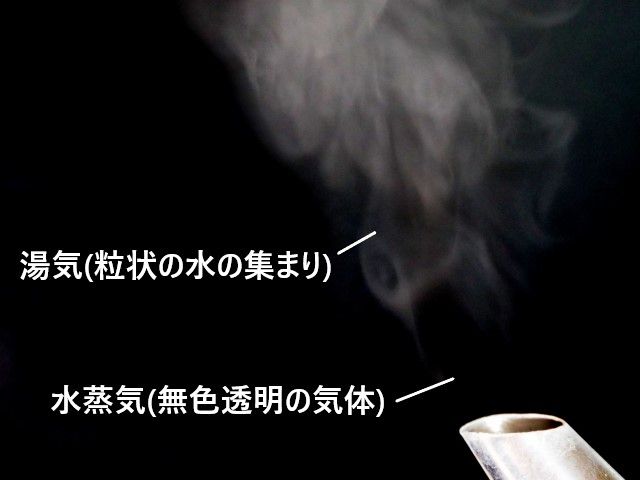

3.湯気は少し離れたところから出ている

湯気は、やかんの口から直接出ているわけではなく、少し離れたところから出ています。

上の写真のように、やかんの口からすぐのところからは水蒸気(無色透明で目視することができない)が出ていて、少し離れたところから小さい粒状の水が集まった湯気が出ています。

湯気がやかんの口の少し離れたところから見え始めるのは、やかんの口から出てきた水蒸気が周囲の空気中に溶け込み、その水蒸気を含んだ空気が周囲の空気に冷やされるまで時間がかかるからです。

(ただ周囲の空気の温度がとても低い状態であれば、水蒸気を含んだ空気はより早く冷やされるため、やかんの口から近い位置で白い湯気が見え始めます)

以上が「湯気とは何か?湯気が出る原理をわかりやすく図で解説!」でした。

4.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 湯気は”小さい粒状の水(液体)が集まったもの”で、原理的には雲や霧ができるのと同じ。

- 水蒸気(気体)は、無色透明で目視することはできない。

- (やかんの場合)沸騰してやかん内の水蒸気が外へ出ていき、その水蒸気が周囲の空気に触れて溶け込み、さらにその水蒸気を多く含んだ空気が周囲の空気に冷やされることで、空気中に含むことができなくなった水蒸気が粒状の水(集まると湯気)として現れる。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など