1.なぜ同じ湿度(%)なのに季節によって水分量が異なるのか?

結論から言ってしまうと、同じ湿度(%)なのに季節によって水分量が異なるのは、

そのときの空気の温度(気温)によって含むことができる水分量が異なるからです。

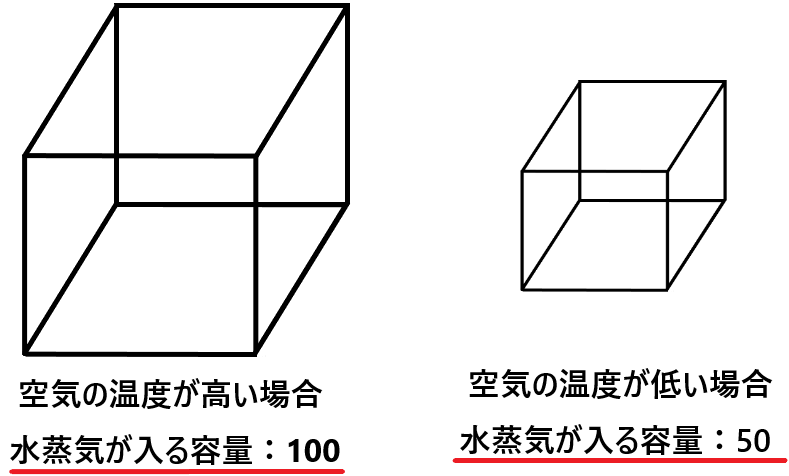

まず湿度というのは空気中にどのくらい水蒸気が含まれているのかを表す割合(%)のことで、

空気中に含むことができる水蒸気の量はそのときの空気の温度で変化します。

(先ほど水分量と言っていたのは、正確には”水蒸気”のことです)

上図のように空気の温度が高いほど含むことができる水蒸気量は多くなり、

反対に空気の温度が低いほど含むことができる水蒸気量は少なくなります。

そして空気中に含むことができる限界の水蒸気量のことを”飽和水蒸気量”といい、

上図で言えば”水蒸気が入る容量=飽和水蒸気量”ということになります。

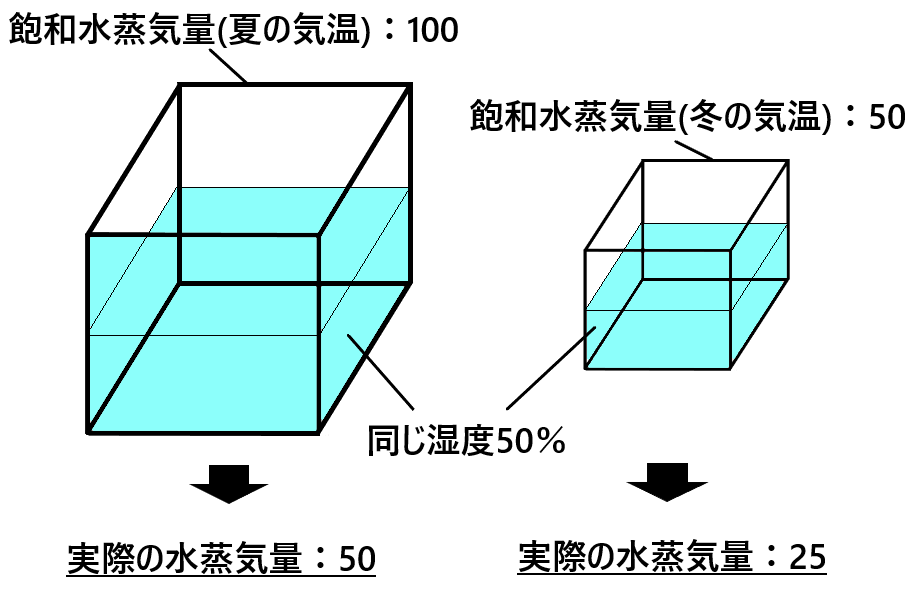

ここで本題に戻りますが、季節が違うということは空気の温度(気温)が違うということです。

先ほどの解説のように空気の温度が違えば飽和水蒸気量が変化するため、

夏(空気の温度が高い)と冬(空気の温度が低い)では、空気中に含むことができる水蒸気量に大きな違いが出ます。

上図のように夏の場合は湿度50%で水蒸気量が50も含まれているのに、

同じ湿度50%でも冬の場合では水蒸気量が25しかありません。

このように同じ湿度(%)であったとしても、

季節(正確には気温)によって空気中の水分量は大きく異なるんですね。

以上が「なぜ同じ湿度(%)なのに季節によって水分量が異なるのか?」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 同じ湿度なのに季節で水分量が異なるのは、空気の温度によって含むことができる水分量が異なるから。

- 気温が高いほど飽和水蒸気量は多くなり、気温が低いほど飽和水蒸気量は少なくなる。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など