このページではコップに水滴が付く仕組みをわかりやすく図で解説しています。

目次

1.コップに水滴が付く仕組み

結論からいってしまうとコップに水滴が付くのは、”コップに冷たい飲み物を入れるとコップの外側まで冷やされ、コップ(外側)の周りに存在する空気も冷やされるため、その空気中に含むことができる水蒸気の最大量が少なくなり、空気中に含むことができなくなった水蒸気(気体)が水滴(液体)として現れてコップ(外側)に付着するから”です。

なのでコップに付いた水滴というのは、コップの中の飲み物から染み出た水分ではなく、もともとは”コップの周りに存在する空気中に含まれていた水蒸気(気体)”ということです。

このようにコップに水滴が付く現象を「結露(けつろ)」(空気中に含まれている水蒸気(気体)が、水滴(液体)として現れて物体の表面に付着する現象のこと)と言い、”空気中にどのくらい水蒸気が含まれているかを割合(%)で表したもの”を「湿度(しつど)」と言います。

日常的に見かけるものではコップの外側に水が付着する他に、窓ガラスや車のフロントガラスに水滴が付着して曇(くも)ってしまうのも結露によるものです。

ではコップに水滴が付く仕組みを以下の順番で解説していきます。

- 1.1 冷たい飲み物でコップ(外側)が冷やされ、コップ(外側)の周りの空気も冷やされる

- 1.2 空気の温度によって、空気中に含むことができる水蒸気量が変化する

- 1.3 空気中に含むことができなくなった水蒸気が、コップ(外側)の表面に水滴として付着する(結露が発生)

1.1 冷たい飲み物でコップ(外側)が冷やされ、コップ(外側)の周りの空気も冷やされる

コップに冷たい飲み物を入れると、”冷たい飲み物⇒コップの内側⇒コップの外側⇒コップの外側の周りに存在する空気”の順に冷やされていきます。

上図のようにコップに冷たい飲み物を入れると、冷たい(温度の低い)飲み物に接しているコップの内側から(冷たい飲み物に)熱が奪われていくことで、どんどん周囲も冷やされていきます。

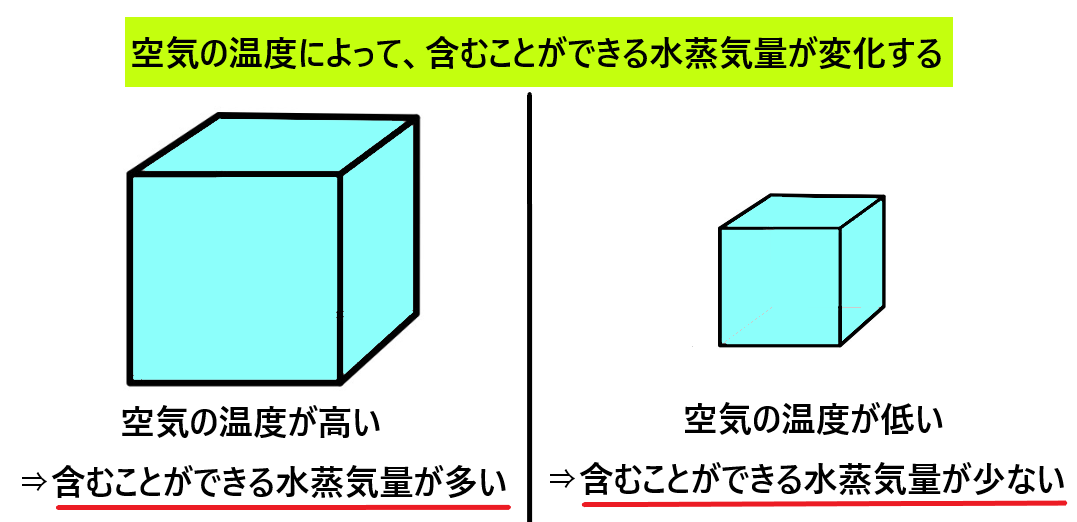

1.2 空気の温度によって、空気中に含むことができる水蒸気量が変化する

空気の温度によって空気中に含むことのできる水蒸気の最大量は異なり、温度の高い空気ほど水蒸気(気体)を多く含むことができ、反対に温度の低い空気ほど含むことができる水蒸気は少なくなります。

(なのでコップの外側の周りに存在する冷やされた(温度の低い)空気は、その空気中に含むことができる水蒸気量が少なくなります)

そして水蒸気を多く含んだ温度の高い空気は、冷やされて温度が下がると、含むことができる水蒸気量が少なくなってしまうため、水蒸気を含んでおくことができなくなります。

これにより空気の容量を超えてしまった水蒸気(気体)は、小さな水滴や小さい粒状の水(液体)になります。

1.3 空気中に含むことができなくなった水蒸気が、コップ(外側)の表面に水滴として付着する(結露が発生)

コップの外側の周りに存在する空気は、冷やされて温度が低くなるため、空気中に含むことができる水蒸気の最大量が減ってしまいます。

これにより上図のように、その空気中に含むことができなくなった水蒸気(気体)が、水滴(液体)として現れてコップ(外側)の表面に付着する(結露が発生)、というわけです。

以上が「コップに水滴が付く仕組みをわかりやすく図で解説!」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- コップに水滴が付くのは、”コップに冷たい飲み物を入れるとコップの外側まで冷やされ、コップ(外側)の周りに存在する空気も冷やされるため、その空気中に含むことができる水蒸気の最大量が少なくなり、空気中に含むことができなくなった水蒸気(気体)が水滴(液体)として現れてコップ(外側)に付着するから”。

- コップに付いた水滴というのは、コップの中の飲み物から染み出た水分ではなく、もともとは”コップの周りに存在する空気中に含まれていた水蒸気(気体)”。

- コップに水滴が付く現象を「結露(けつろ)」と言い、他に日常的に見かけるものでは窓ガラスや車のフロントガラスが曇(くも)るのも結露によるもの。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など