1.熱放射とは何か?

結論から言ってしまうと熱放射とは、赤外線などの電磁波によって熱が伝わる方法で、

これは赤外線などの電磁波が物質を構成する分子を振動させる働きによるものです

物質の分子と温度の関係について詳しくは次の章で解説していきますが、

簡単に言えば、物質を構成する分子がより激しく振動している方がその物質の温度が高くなります。

このように赤外線などの電磁波はその物質を構成する分子をより振動させる働きを持っているため、

赤外線などを吸収した物質は熱放射によって温度が高くなるんですね。

ここでは”赤外線などの電磁波”と言っていますが、熱放射によって物質に熱を伝える電磁波は赤外線だけではありません。

例えば可視光線(目に見える光)についても物質に吸収されれば熱放射で暖まりますが、

赤外線と違って物質に吸収されにくいことから暖めるという目的では適していません。

よく暖房器具で赤外線を放出して暖めるという効果で売られているものがありますが、

まさにこのことで暖房器具は赤外線による熱放射を利用しています。

関連:温度とは何か?物体の状態変化と温度の関係について解説!

関連:熱の伝わり方の3種類(伝導・対流・放射)を分かりやすく図で解説!

関連:よく使うけどちょっと難しい言葉や表現の一覧!(慣習、準拠、言わずもがな、明文化など)

さて次の章で物質の分子運動と温度の関係、熱放射の仕組みをわかりやすく図で解説していきます。

2.熱放射の仕組みをわかりやすく図で解説!

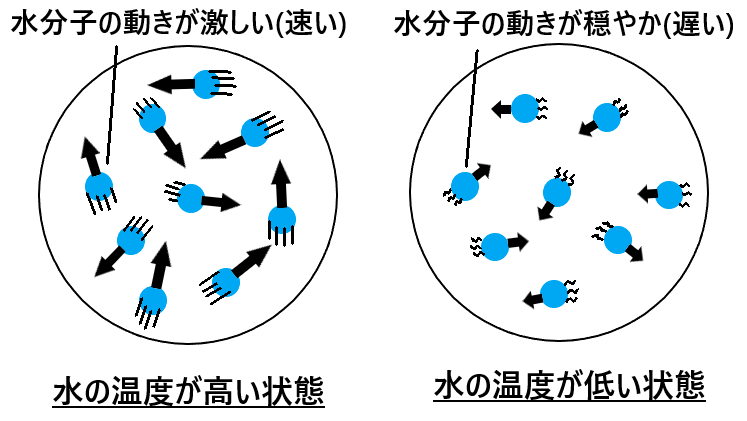

まずどんな物質も分子(原子も含む)と呼ばれる小さな粒が集まって構成されていて、

熱と言うのはその物質を構成する分子の運動の激しさで決まります。

その物質を構成する分子の運動が激しければ熱エネルギーが大きく(温度が高く)、

反対にその物質の分子の運動が穏やかであれば熱エネルギーが小さく(温度が低く)なります。

例えば液体の水であれば、下のようになります。

上図のように水分子の動き(運動)が激しければその水の温度が高くなり、

反対に水分子の動きが穏やかであればその水の温度は低くなるというわけです。

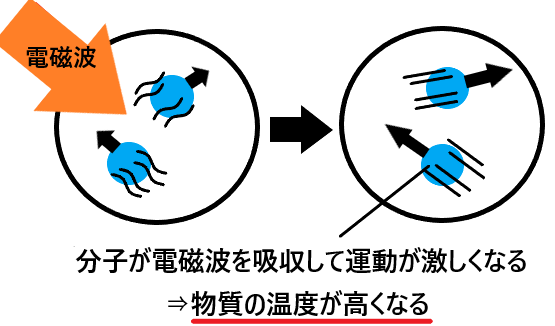

さて本題に入りますが、この物質の分子運動をより激しくさせるのが赤外線などの電磁波になります。

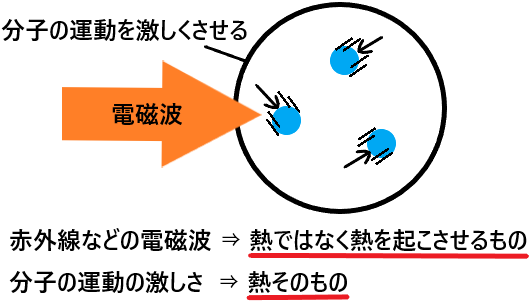

熱放射は電磁波によって他の物質に熱を伝える方法ですが、

このとき電磁波自体が熱というわけではなく、物質に吸収されるとそれが熱(分子の運動)に変化します。

なのであくまでも電磁波は熱そのものではなく、”熱を起こさせるためのもの”です。

電磁波が物質に吸収されて初めて、それが分子の運動を激しくさせ熱というものに変化します。

そして先ほども解説しましたが、電磁波の中でも物質に吸収されやすい(暖めやすい)のが赤外線です。

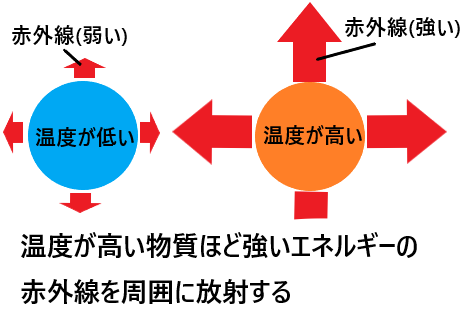

実は温度を持っている物質ならどんな物質からでも赤外線は放出されていて、

放出されている赤外線の強さはその物質の温度によります。

その物質の温度が高ければ放出される赤外線も強くなり、

反対にその物質の温度が低ければ放出される赤外線は弱くなります。

例えば火に近づくと直接体に当たっていないのに暖かいと感じますが、

あれは火からその温度に応じた赤外線が放出されているからです。

火から放出された赤外線が体に当たって皮膚表面の分子運動を激しくさせるので、

私たちは火に直接触れていないのに暖かいと感じるんですね。

このように赤外線などの電磁波によって、物質に熱(分子の運動)が伝えられる方法が”熱放射”と言うわけです。

また火自体は酸素分子などがとても激しく運動しているため、

その火の分子運動が周囲に存在する空気の分子に運動を伝えて空気が暖められます。

(直接火に触れると熱いのは、火の激しい分子運動がこちらに伝わるからです)

その暖められた空気が私たちの体に当たって私暖かいと感じることもあるので、

すべてが赤外線によって暖められるというわけではないので覚えておいてください。

ちなみにこの場合における暖められ方は熱放射ではなく、”熱伝導”という熱の伝わり方になります。

以上が「熱放射とは何か?熱放射の仕組みをわかりやすく図で解説!」でした。

3.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 熱放射とは、赤外線などの電磁波によって熱が伝わる方法のこと。

- 熱放射が起こるのは、電磁波が物質を構成する分子の運動を激しくさせる働きがあるから。

- 赤外線は他の電磁波よりも多くの物質に吸収されやすく、物質を暖めやすい。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など