このページでは液体温度計の仕組みとは何か?。またなぜ液体温度計に水銀は使われなくなったのかを簡単に解説しています。

1.液体温度計の仕組みを図解!

※液体温度計の写真

結論から言ってしまうと液体温度計で温度を測定することができるのは、

ガラス管の中に入っている液体の体積が周囲の温度によって変化するからです。

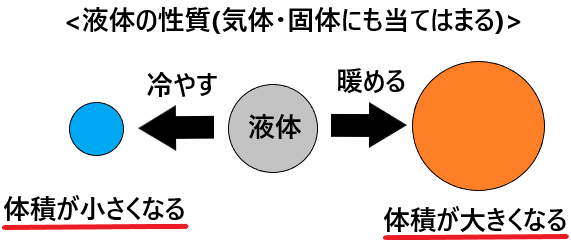

まずほとんどの液体は温度が上がると体積が大きく(膨張)なり、

反対にその液体の温度が下がると体積が小さく(圧縮)なります。

この液体の性質を利用して作られたのが液体温度計です。

例えばガラス管に板がついているモノであれば室温計が多いですが、

室温計(室内温度計)は室内の空気の温度を測定するものになります。

室温計は室内の壁に掛けられ、その室温計の周囲に存在する空気の温度を測定します。

上図のように室内の空気の温度が高ければ液体温度計内の赤い液体は、

空気の温度がガラス管から伝わることで温度が上がるため体積が大きく(膨張)なります。

反対に室内の空気の温度が低ければ液体温度計内の赤い液体は、

空気の温度がガラス管から伝わることで温度が下がるため体積が小さく(圧縮)なります。

ちなみにガラス管に赤い液体が入っている温度計のことを”アルコール温度計”と言い、

赤い液体の正体は”赤色に着色された灯油”になります。

昔はガラス管の中に水銀(銀色の液体)が入れられていた”水銀温度計”が主流でしたが、

いま現在では赤い液体であるアルコール温度計が用いられることが多いです。

次の章でなぜ水銀温度計が使用されなくなったのかを解説していきますね。

2.なぜ液体温度計に水銀は使われなくなったのか?

さっそくですが液体温度計に水銀が使われなくなったのは、

水銀には強い毒性があり、とても危険な物質だからです。

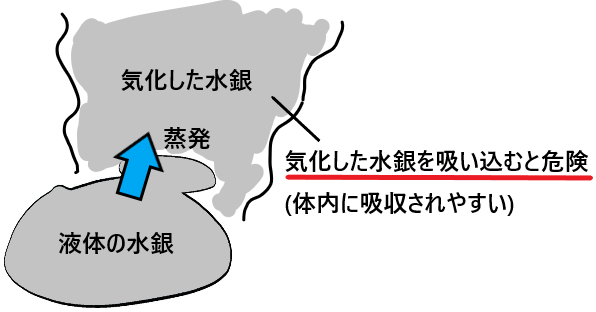

水銀の毒性が高く危険とされているのは、液体のときではなく気体状態のときです。

水銀は液体の状態であれば体内でほとんど吸収されずに排出されるため、

体に影響はほとんどないと考えられています。

(少量であれば吸収されずに、そのまま便として体外へと排出されます)

しかし体に影響はほとんどないと考えられてはいますが、

どのような悪影響が出るのか分からないので絶対に飲まないでください。

そして液体状態の水銀は放っておくと、自然に蒸発して気体の水銀に変化していき、

この気体状態の水銀を体内に吸い込んでしまうと危険です。

(水が100℃に達していなくても蒸発するのと仕組みは同じです)

液体の水銀は体に吸収されませんが、気体状態の水銀を吸い込んでしまうと、

肺や皮膚から直接血管へと入り込んで、肺・腎臓・脳などに大きな障害を与えると言われています。

上記のように水銀はそれだけ危険な物質だということです。

いま現在使用されている液体温度計の赤い液体(灯油)は、

水銀と比べると精度が低いため、高い精度が求められるところでは水銀を用いたものが使用されます。

家庭や学校で使用される温度計にはそこまで高い精度は必要ないため、

精度重視の水銀よりも安全性を考慮した赤く着色された灯油が用いられることが多いです。

また昔よく使用されていた体温計などに入っている水銀は、

”無機水銀”と言って体内に吸収されにくいタイプの水銀です。

水銀中毒として知られる水俣病(みなまたびょう)の原因となったのが水銀ですが、

水俣病などの原因となった水銀は無機水銀ではなく”有機水銀”です。

(有機水銀は体内で吸収されやすく蓄積してしまう)

この章のはじめの方で、水銀は液体の状態であれば体内にほとんど吸収されない、

と解説していたのは無機水銀のことになります。

ですが無機水銀と言っても、気化した水銀を吸ってしまえば有害なことに変わりはないので、

水銀体温計が割れてしまったらすぐに換気して空気を入れ替えましょう。

すぐに換気すればほとんど問題ないので慌てずに行動しましょう。

以上が「液体温度計の仕組みを簡単に図解!なぜ水銀は使われなくなったのか?」でした。

3.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 液体温度計の仕組みは、ガラス管の中に入っている液体の体積が周囲の温度によって変化することによるもの。

- ガラス管内の液体の温度が上がると体積が大きくなり、温度が下がると体積が小さくなる。

- ガラス管に入っている赤い液体は、赤く着色された灯油。

- 水銀が使用されなくなったのは、水銀は有害で危険な物質だから。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など