このページではなぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのかを簡単に解説しています。

目次

1.なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?

結論から言ってしまうと温度が上がることで液体が気体に変化しやすくなる理由は、

液体の分子の動きが激しくなり、分子同士の繋がり(液体)から分子が飛び出しやすくなるからです。

これだけでは何を言っているのか分からないと思うので、

順を追って下の通りに少しずつ簡単に解説していきます。

- (1)液体は分子という小さな粒で構成されている

- (2)液体の温度が変化すると分子の動きも変化する

- (3)液体が気体に変化するというのは分子が飛び出すということ

では順を追ってそれぞれを見ていきましょう。

(1)液体は分子という小さな粒で構成されている

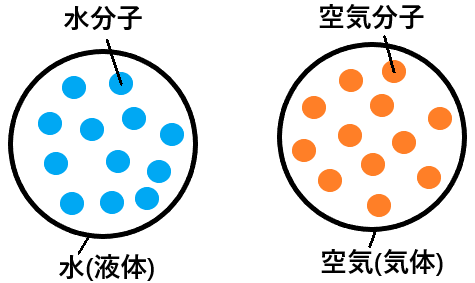

まず液体は分子という小さな粒が集まって構成されています。

分子の粒が集まって構成されているのは液体だけでなく、

すべての物質(固体や気体)に対して言えることです。

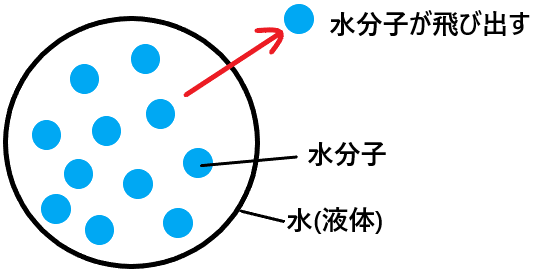

例えば上図のように水(液体)なら水分子が集まって構成されていて、

空気(気体)なら空気分子が集まって構成されています。

(2)液体の温度が変化すると分子の動きも変化する

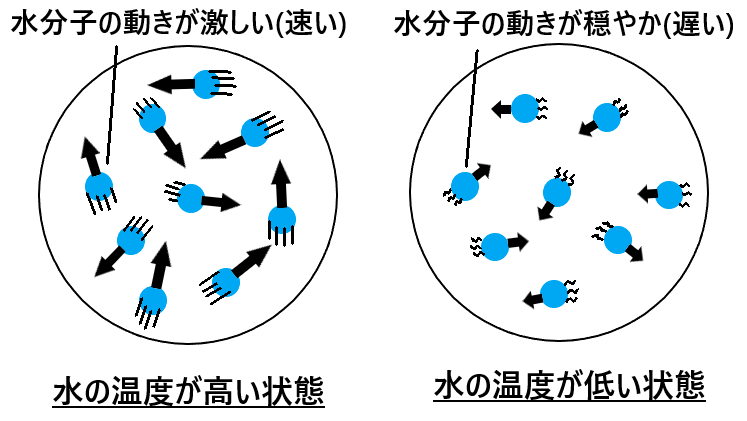

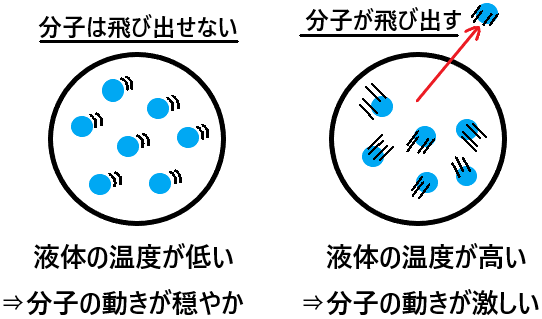

液体を構成している分子というのは常に動いて(振動して)いて、

その分子の動きの激しさは温度が変化することで共に変化していきます。

上図のように物質の分子の動きと温度の関係は、物質の温度が上がると分子の動きが激しくなり、

反対に物質の温度が下がると分子の動きが穏やかになります。

ちなみに厳密に言えば先に物質の温度が変化することで分子の動きが変わるのではなく、

先に分子の動きが変わることでそれに伴いその物質の温度も変化していきます。

(3)液体が気体に変化するというのは分子が飛び出すということ

液体が気体に変化するということは液体を構成する分子同士の繋がりから、

その液体の分子が飛び出すということを意味しています。

水(液体)が水蒸気(気体)に変化するのであれば、

上図のように水を構成している水分子が水分子同士の繋がりから飛び出すということです。

なので飛び出している水分子が水蒸気(気体)になるわけです。

またイメージしてみて欲しいのですが、水分子同士の繋がりから飛び出すということは、

その繋がりを切り離すためのエネルギー(力)が必要だということになります。

例えば自分の身体が拘束されている状態だとして、

その拘束から脱出するためには力で振りほどこうとしますよね。

しかし力がなければその拘束を振りほどくことはできません。

つまり簡単に言えば、分子同士の繋がりである液体から分子を飛び出させるには、

分子に分子同士の繋がりを振りほどくための力が必要になります。

そしてこの分子同士の繋がりから振りほどくための力というのが、

液体の温度を上げて分子の動きを激しくさせるということなんですね。

液体の温度が低い状態であれば分子の動きが穏やかなので、

分子同士の繋がりから分子が飛び出すだけの力がありません。

ですが液体の温度を上げていくことによって液体を構成する分子の動きが激しくなるので、

分子同士の繋がりから分子が飛び出していくことが可能になります。

ちなみに水(液体)は加熱したりすることで温度を上げなくても、少しずつ蒸発しているのはご存知でしょうか。

(これは水以外の液体でも起こることです)

なぜ温度を上げなくても水は蒸発するのか、その仕組みについては下記をご覧ください。

以上が「なぜ液体は温度が上がると気体に変化しやすくなるのか?」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 温度を上げると液体が気体に変化しやすくなるのは、分子の動きを激しくなり、分子同士の繋がりから飛び出しやすくなるから。

関連ページ

⇒水を沸騰させると発生する泡の正体とは?またなぜ泡は発生するのか?

⇒気圧とは何かをわかりやすく解説!なぜ気圧で人はつぶされないのか?

⇒気圧と沸点の関係について。気圧によって沸点が変化する仕組みとは?

⇒流体とは何かをわかりやすく解説!圧力はどんなかかり方なのか?

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など