このページではヒートアイランド現象とは何か。またヒートアイランド現象の原因と対策をわかりやすく図で解説しています。

目次

1.ヒートアイランド現象とは?

結論からいってしまうとヒートアイランド現象とは、”都市部の気温が周辺地域よりも高くなる現象のこと”です。

気温の分布図(下図)を見ると、等温線の高い温度を示す地域が都市部を中心にして閉じており、それにより都市部が周辺地域から浮いた島のように見えることから「ヒートアイランド(heat island=熱の島)現象」と呼ばれています。

上は関東地方における気温(2013年8月の月平均気温)の分布図で、「都市化の影響」は”「都市あり実験」の気温から「都市なし実験」の気温を引いたもの(つまり都市化することによる気温の上昇分のみ)”を示しています。

このように都市部は周辺地域よりも気温が高くなっていることが分かります。

2.ヒートアイランド現象の原因

ではヒートアイランド現象の原因について、下の順番でそれぞれ見ていきましょう。

- 人工物(アスファルト・コンクリート)が地表を覆うことで、熱をためこみやすくなったから

- 建物の高層化(高層ビル・高層マンション)で風通しが悪くなることによって、熱を持った空気が都市の外へと流れにくくなったから

- 人が集中することで、人工排熱(自動車・空調機器・工場などからの排熱)が増加したから

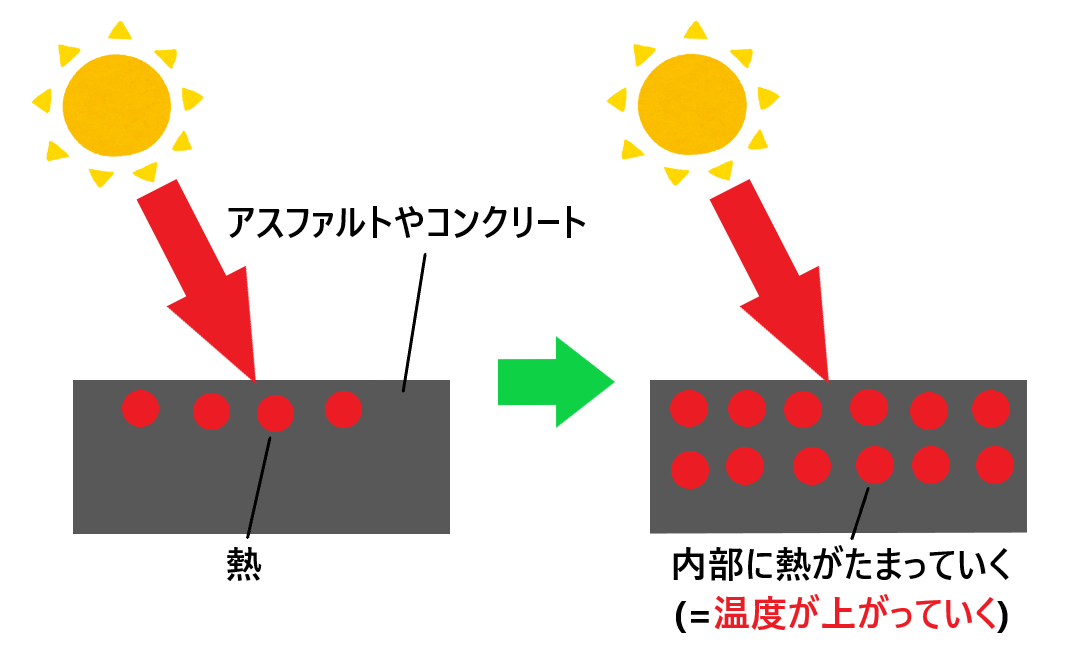

人工物(アスファルト・コンクリート)が地表を覆うことで、熱をためこみやすくなったから

.jpg)

アスファルト(主に道路舗装)やコンクリート(主に構造物)は水をほとんど吸収しないため、気化熱(液体が気体に変化するときに必要な熱)による熱の放出ができないので、太陽光を受けることで発生した熱を内部にそのままためこんでしまいます(つまり温度が上がる)。

(日本の道路は、中央部が盛り上がった形をしているため、雨が降っても勾配に沿って水が端にある側溝まで流れて排水されます)

都市部では水をほとんど吸収しないアスファルトやコンクリートで地表の大部分が覆われていて、上図のように気化熱によって空気中に熱をうまく放出できないため内部に熱がたまっていきます(温度が上がっていく)。

水(液体)は蒸発するときに接している物質から気化熱を奪って水蒸気(気体)に変化し、(接している物質から奪った)その気化熱を持ったまま水蒸気は空気中へと出ていきます。

(水蒸気は熱を持ったまま空気中へと出ていくので、その熱を奪われた物質は持っている熱の量が少なくなるため温度が下がります)

土は保水する能力(水をたくわえておく能力)が高いので、上図のように土がむきだしになっている場所や草地・森林ではアスファルトやコンクリートなどと違って、土壌にたくわえてある水が蒸発していき内部から気化熱を奪うことで熱がたまりにくくなります。

気化熱を奪うことで熱がたまりにくくなるのは土だけではなく、植物自体にも「蒸散(じょうさん)」と呼ばれる人間でいうところの汗と似たような作用があります。

植物には葉の温度が上がりすぎると、植物の根によって吸収された水分を葉の表面から蒸発させて(葉から)気化熱を奪わせることで葉の温度を下げるはたらき(蒸散)があります。

建物の高層化(高層ビル・高層マンション)で風通しが悪くなることによって、熱を持った空気が都市の外へと流れにくくなったから

.jpg)

建物の高層化(高層ビル・高層マンション)で都市部の風通しが悪くなることによって、熱を持った空気が都市の外へと流れにくくなり、都市部に熱がたまってしまいます。

都市部を覆っている道路やビルなどの構造物の多くは、アスファルトやコンクリートで作られているため熱をためこみやすいです。

そして熱をためこんでいるアスファルトやコンクリートに接している空気にも熱が伝わる(熱伝導によるもの)ことで、その空気に熱がたまっていきます(つまり空気の温度=気温が高くなる)。

都市部は高層ビルや高層マンションなどの高層化した建物が多いので、風(空気の流れ)通しが悪いです。

これにより上図のように都市部の外から熱を持っていない空気が流れてきても、高層化した建物に邪魔されて(都市部に存在する熱を持った空気が)都市部の外へと流れにくくなるため、都市部に熱がたまっていきます。

人が集中することで、人工排熱(自動車・空調機器・工場などからの排熱)が増加したから

.png)

※出典:環境省 ヒートアイランド対策ガイドライン平成20年度版 1章ヒートアイランド現象とは

都市部に人が集中することで、人工排熱(自動車・空調機器・工場などからの排熱)が増加するため、都市部に熱がたまってしまいます。

人が多いほど自動車や空調機器の利用が増加し、自動車からはエンジン周りの熱や排気ガス(高温)、エアコン(冷房)であれば室外機から熱が排出されています。

そして工場が都市圏に近いほど製品の輸送コストが安くなるので、都市圏の近くには工場が多く建てられ、それにより都市部では工場の生産活動などで発生する熱が多くなります。

(人工排熱が増加するということは、つまり”熱を持った空気=温度の高い空気”が多くなるということ)

3.ヒートアイランド現象の対策

ではヒートアイランド現象の対策にはどのようなものがあるのか、下の順番でそれぞれ見ていきましょう。

- 保水性舗装によって舗装内の熱を逃がし、路面温度の上昇を抑える

- 緑化(壁面緑化・屋上緑化など)を行い、緑化土壌による断熱や植物の蒸散によって熱を逃がす

- 人工排熱(エアコンや車からの排熱)を抑える

保水性舗装によって舗装内の熱を逃がし、路面温度の上昇を抑える

保水性舗装を構成する保水材に含まれる水分が蒸発することで、舗装内にたくわえられている熱を逃がして路面温度の上昇を抑えます。

上図のように保水性舗装には、ポーラスアスファルト混合物(20%程度の空隙率を持つアスファルト混合物)が用いられ、その隙間に保水材(水を吸収してたくわえるための材)が充填(じゅうてん)されているため、雨の日に保水材に雨水が吸収されることで水分をたくわえることができます。

これにより晴れの日には保水材の水分が蒸発するときに舗装内にたくわえられている熱が奪われ、その奪われた熱を持ったまま水蒸気が空気中へと出ていくため、舗装内に熱がたまりにくくなるので路面温度の上昇を抑えることができます。

緑化(壁面緑化・屋上緑化など)を行い、緑化土壌による断熱や植物の蒸散によって熱を逃がす

緑化(壁面緑化・屋上緑化など)を行うことで、緑化土壌による断熱や植物の蒸散によって熱を逃がします。

.jpg)

※上は壁面緑化の写真

緑化することで太陽光が建物などに直接当たることなく植物や土の部分に当たるので、建物などに熱がたまりにくくなります。

そして植物や土に太陽光が当たっても熱はたまりますが、植物の蒸散によって植物への熱はたまりにくくなり、土も水分が含まれているため蒸発して熱を空気中へと逃がします。

(蒸散は、葉の温度が上がりすぎると、植物の根によって吸収された水分を葉の表面から蒸発させて(葉から)気化熱を奪わせることで葉の温度を下げるはたらき)

人工排熱(エアコンや車からの排熱)を抑える

エアコン(冷房)の設定温度をいつもより少し高くしたり、ちょっとした距離での車の使用を控えるだけでも人工排熱が抑えられます。

.jpg)

※上はエアコンの室外機の写真

エアコン(冷房)は設定温度が低いほど、部屋の温度の高い空気から熱をとってその空気の温度を低くして、その熱は室外機から外へと放出されます(なので冷房の設定温度が高いほど放出される熱は少なくなります)。

車も使用を控えるとその分だけエンジン周りの熱や排気ガス(高温)が発生しなくなるため、ヒートアイランド現象の対策になります。

以上が「ヒートアイランド現象とは?原因と対策をわかりやすく図で解説!」でした。

4.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- ヒートアイランド現象とは、”都市部の気温が周辺地域よりも高くなる現象のこと”。

- 気温の分布図を見ると、等温線の高い温度を示す地域が都市部を中心にして閉じており、それにより都市部が周辺地域から浮いた島のように見えることから「ヒートアイランド(heat island=熱の島)現象」と呼ばれる。

- <ヒートアイランド現象の原因>

- 人工物(アスファルト・コンクリート)が地表を覆うことで、熱をためこみやすくなったから

- 建物の高層化(高層ビル・高層マンション)で風通しが悪くなることによって、熱を持った空気が都市の外へと流れにくくなったから

- 人が集中することで、人工排熱(自動車・空調機器・工場などからの排熱)が増加したから

- <ヒートアイランド現象の対策>

- 保水性舗装によって舗装内の熱を逃がし、路面温度の上昇を抑える

- 緑化(壁面緑化・屋上緑化など)を行い、緑化土壌による断熱や植物の蒸散によって熱を逃がす

- 人工排熱(エアコンや車からの排熱)を抑える

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など

.svg)