このページでは地球温暖化とは何か。また地球温暖化の仕組み・原因・対策をわかりやすく図で解説しています。

目次

- 地球温暖化とは?

- 地球温暖化の原因

- 温室効果ガスによって気温が上昇する仕組み

- 3.1 あらゆる物体は、その物体の温度に見合った強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射している

- 3.2 温室効果ガスは太陽光や地上から放射された赤外線を吸収し、温室効果ガスからその温度に応じた強さの赤外線が周囲に放射される

- 3.3 周囲に放射された赤外線が他の温室効果ガスに吸収されていき、太陽から受け取った熱が地球に留まる時間が長くなる

- 3.4 温室効果ガスが増加することで、さらに地球に熱がたまりやすくなる(温室効果ガスによる気温の上昇)

- 温室効果の高い水蒸気よりも、二酸化炭素の削減をするべき理由

- 地球温暖化の対策

- まとめ

1.地球温暖化とは?

結論からいってしまうと地球温暖化とは、”大気中(地球の大気=空気)の温室効果ガスの増加によって気温が上昇する現象のこと”です。

(温室効果ガスによって気温が上昇する仕組みは、後の章で解説しています)

温室効果ガスは、”水蒸気・二酸化炭素・メタン・フロンなどの、赤外線を吸収して温室効果(地上から宇宙方向へと出ていく熱を大気中に留める効果)をもたらす気体のこと”を指します。

上図のように2024年現在での世界の平均気温は約15℃で、仮に大気中に温室効果ガスが存在しない場合の平均気温は約マイナス19℃になるとされています。

(つまり現在の地球の大気は温室効果ガスによって約34℃分の温室効果があり、温室効果ガスによって生物が住みやすい地球の温度が保たれている、ということ)

2.地球温暖化の原因

地球温暖化の原因は、”人間の産業活動に伴って化石燃料を燃やしたり、森林が減少することで大気中の二酸化炭素が増加したことによるもの”です。

(現在の大気の温室効果のうち、約5割が水蒸気、約2割が二酸化炭素によるものと考えられていますが、水蒸気よりも二酸化炭素の削減をするべき理由については次の章で解説しています)

では地球温暖化の原因について、下の順番で解説していきます。

- 化石燃料を燃やす頻度が増えたことによる二酸化炭素の増加

- 大気中の二酸化炭素を吸収する森林の減少

化石燃料を燃やす頻度が増えたことによる二酸化炭素の増加

人間の産業活動などで化石燃料を燃やしてエネルギー源とする頻度が増えたことで、大気中に放出される二酸化炭素の量も増加しました。

産業革命(1750年ごろ)以降、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料が、熱を生み出したり機械を動かしたりするためのエネルギー源として本格的に使われ始めました。

(化石燃料とは、地中に堆積した動植物などの死骸が、長い年月をかけて地圧・地熱などの影響で変化し、燃料として用いられるもの)

例えば化石燃料である石油と天然ガスの主成分は炭化水素(炭素と水素から成る化合物の総称)で、同じく化石燃料である石炭の主成分は炭素になります。

そして上図のように石油と天然ガス(炭化水素)は燃やすときに大気中の酸素(大気中ではO₂で存在)と結合すると「二酸化炭素(CO₂)+水(水蒸気)(H₂O)」を発生させ、石炭(炭素:C)は燃やすときに大気中の酸素(O₂)と結合すると「二酸化炭素(CO₂)」を発生させます。

(化石燃料に限ったことではないですが、周囲の酸素が足りていない状況で燃やすと、不完全燃焼を起こして有毒な気体である一酸化炭素(CO)が発生します)

これによりもともと地中に埋まっていた(大気中に存在していなかった)ものが燃やされて二酸化炭素として大気中に放出されるようになるので、地球温暖化における主な原因とされています。

大気中の二酸化炭素を吸収する森林の減少

人間活動などで森林が減少(大気中の二酸化炭素を吸収する木が減少)したことにより、大気中の二酸化炭素を吸収する量が少なくなります。

木(主に葉の部分)には、太陽の光と水と二酸化炭素(大気中から吸収)を使って、デンプンと酸素を作り、その酸素を大気中へと放出し、炭素を木自身に蓄える働き(光合成)があります。

なので木が減少することによって大気中の二酸化炭素の吸収源を減らしてしまいます。

ちなみに人間の呼吸からも二酸化炭素は排出されますが、この二酸化炭素は食べ物を体内に取り込んで、その食べ物に含まれる栄養素を酸素によって分解することでエネルギーと共に発生したものです。

食べ物に含まれる栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質など)は、炭素・水素・酸素・窒素などから構成されており、その食べ物を体内に取り込んで分解することで二酸化炭素が発生します。

その食べ物が植物(穀物や野菜など)であれば、光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収して成長するため、その食べ物に含まれる栄養(炭素)は元々は大気中から吸収された二酸化炭素になります。

その食べ物が動物や魚であっても、それらが成長する過程で植物や植物プランクトンを食べていたり、植物を食べて成長した動物を食べていたりする(肉食動物が草食動物を食べる)ため、動物や魚の栄養(炭素)も元々は大気中の二酸化炭素であるといえます。

ですので人間が呼吸によって排出した二酸化炭素というのは、元は大気中に存在していた二酸化炭素ということになるため、人間の呼吸によって大気中の二酸化炭素は増減していないことになります。

3.温室効果ガスによって気温が上昇する仕組み

では温室効果ガスによって気温が上昇する仕組みについて、下の順番で解説していきます。

- 3.1 あらゆる物体は、その物体の温度に見合った強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射している

- 3.2 温室効果ガスは太陽光や地上から放射された赤外線を吸収し、温室効果ガスからその温度に応じた強さの赤外線が周囲に放射される

- 3.3 周囲に放射された赤外線が他の温室効果ガスに吸収されていき、太陽から受け取った熱が地球に留まる時間が長くなる

- 3.4 温室効果ガスが増加することで、さらに地球に熱がたまりやすくなる(温室効果ガスによる気温の上昇)

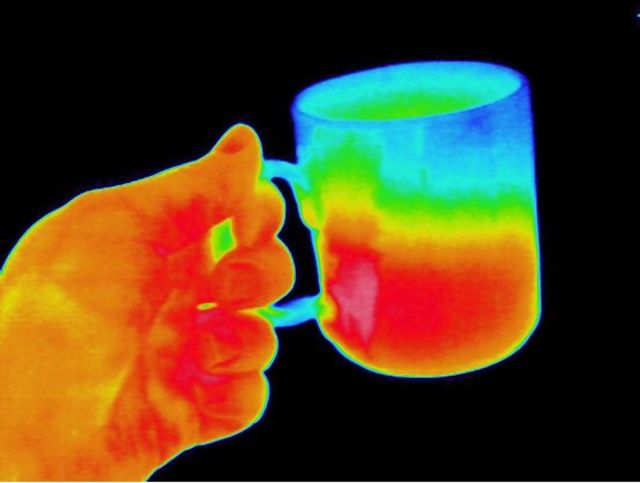

3.1 あらゆる物体は、その物体の温度に見合った強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射している

あらゆる物体(物質)は、その物体の温度に見合ったエネルギーの強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射しているため、それによりその物体自身の温度は下がっていきます。

(その電磁波のエネルギーの強さによって、赤外線・可視光線・紫外線のような名前が決められています)

※上はサーモグラフィー(物体から放射される赤外線を分析して温度分布を可視化する装置)で見た人間とコップの写真

例えば人間の体(体温は約36~37℃)からは赤外線、太陽(平均表面温度は約6000℃)からは赤外線・可視光線・紫外線などの電磁波が放射されています。

太陽の平均表面温度が約6000℃なので、低い温度のところからは赤外線、高い温度のところからは紫外線といった具合に、温度に応じた異なるエネルギーの強さの電磁波が放射されます。

そしてフレア(太陽で不定期に発生する爆発現象)が発生すると、その地点の温度は数千万℃に達するため、エックス線・ガンマ線などのエネルギーの強い電磁波も放射されるようになります。

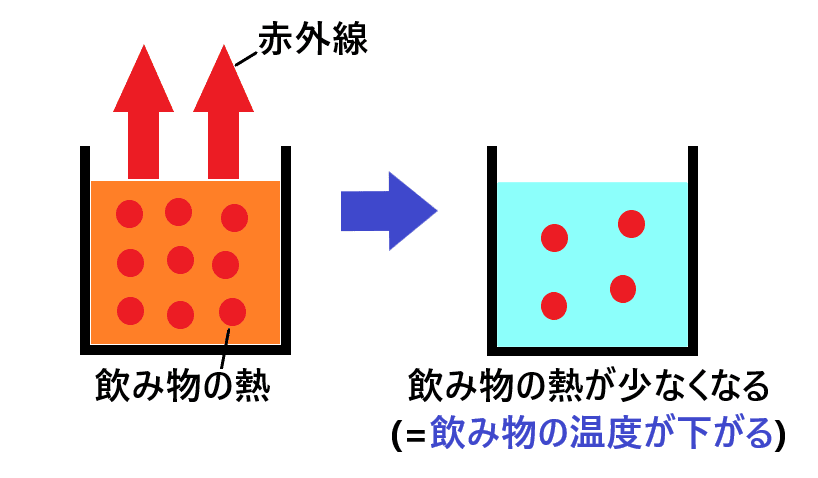

より分かりやすい例でいえば、コップの中に熱い飲み物が入っていて、時間が経つとコップの中の飲み物は少しずつ温度が下がっていきます。

これはコップの中の熱い飲み物が、(飲み物自身の持っている)熱を赤外線として周囲に放射することで、その飲み物の温度が下がっている、ということです。

(ただ飲み物の温度が下がるのは、飲み物が赤外線を放射しているからだけでなく、熱い飲み物に触れている空気へと、熱伝導によって熱が奪われているからという理由もあります)

3.2 温室効果ガスは太陽光や地上から放射された赤外線を吸収し、温室効果ガスからその温度に応じた強さの赤外線が周囲に放射される

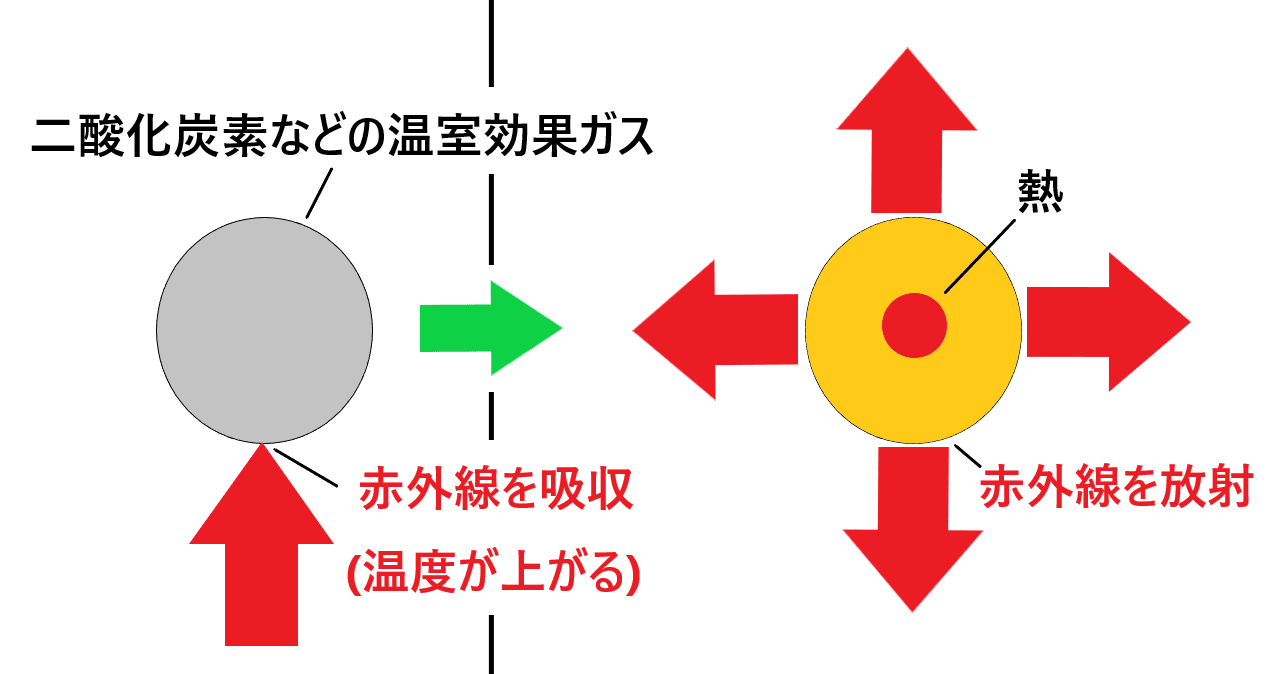

二酸化炭素などの温室効果ガスは他の気体よりも赤外線を吸収しやすく、太陽光や地上から放射された赤外線を吸収して、温度が上がった温室効果ガスからもその温度に応じた強さの赤外線が周囲に放射されます。

(太陽光は主に可視光線・赤外線・紫外線で構成されており、太陽光の赤外線は大気中の温室効果ガスにいくらか吸収され、温室効果ガスに吸収されなかったもの(吸収されなかった赤外線・可視光線・紫外線)は地面に吸収されて熱となります)

赤外線などの電磁波は、放射した物体自身の持っている熱を変換したものなので、放射された電磁波が他の物体(物質)に吸収されるとその物体の温度が上がります。

あらゆる物体(物質)は、その物体の温度に見合ったエネルギーの強さの電磁波(その物体自身の持っている熱を変換したもの)を周囲に放射しているため、温室効果ガスも同様にその温度に応じた強さの電磁波である赤外線を周囲に放射しています。

3.3 周囲に放射された赤外線が他の温室効果ガスに吸収されていき、太陽から受け取った熱が地球に留まる時間が長くなる

温室効果ガスが周囲に放射した赤外線は、周囲に存在する他の温室効果ガスに吸収され、その赤外線を吸収した温室効果ガスから再び赤外線が周囲に放射されていくことを繰り返していき、地球に熱が留まる時間が長くなります。

もしも大気中に温室効果ガスがない場合、上図のように太陽から受け取った熱(可視光線・赤外線・紫外線などの電磁波)は地上で吸収され、そのまま地上から宇宙方向へと熱が赤外線として放射されていくため、地球に熱はたまりません(この場合は気温が約マイナス19℃)。

ですが大気中に温室効果ガスが存在していると、下図のように地面から赤外線として放射された熱(元々は太陽から電磁波として受け取った熱)が大気中の温室効果ガスに吸収され、その温室効果ガスからも周囲に赤外線が放射されます。

(地面からも、その物体の温度に見合ったエネルギーの強さの電磁波である赤外線が放射されています)

そして周囲に存在していた他の温室効果ガスがその赤外線を吸収し、同じように赤外線を放射していくことが繰り返されるため、大気中に温室効果ガスがあると宇宙方向へと熱を逃がしにくくなり、地球に熱が留まる時間が長くなります。

3.4 温室効果ガスが増加することで、さらに地球に熱がたまりやすくなる(温室効果ガスによる気温の上昇)

大気中に温室効果ガスが増加して、地面から赤外線として放射された熱を吸収して再び周囲に放射する物質が増えるほど、地上からの熱が宇宙方向へと逃げにくくなるため、さらに地球に熱がたまりやすくなります(温室効果ガスによる気温の上昇)。

例えば下図のように温室効果ガスが存在しないときの地球に留まる熱を0とすると、温室効果ガスが増加すると10(数値は適当)、さらに温室効果ガスが増加すると20のようにどんどん地球に熱がたまっていきます(気温が上がる)。

地球にたまった熱は時間が経つと少しずつ宇宙方向へと逃げていきますが、太陽光は毎日降り注ぐので、温室効果ガスが増加して熱が地球に留まる時間が長くなると、熱が宇宙方向へと逃げ切っていないうちに次の熱(太陽光)が地球に降り注がれます。

これにより大気中の温室効果ガスが増加するほど、地球に留まる熱が多くなっていき、少しずつ地球に熱がたまっていくため気温が上昇する、というわけです。

4.温室効果の高い水蒸気よりも、二酸化炭素の削減をするべき理由

では温室効果の高い水蒸気よりも、二酸化炭素の削減をするべき理由を以下の順番で解説していきます。

(現在の大気の温室効果のうち、約5割が水蒸気、約2割が二酸化炭素によるものだと考えられています)

- 大気中の水蒸気量は、人間活動によって直接左右されないため

- 大気中の二酸化炭素量が増えることで気温が上がり、それにより大気中に含むことができる水蒸気量も増えてしまうため

大気中の水蒸気量は、人間活動によって直接左右されないため

大気中(=空気中)に含まれる水蒸気量は、主に降水(雨や雪)や海からの水の蒸発によるものが大きく、人間活動によって直接左右されるものではありません。

(空気は、水蒸気(水が蒸発して気体に変化したもの)を含むことができ、”空気中に含まれている水蒸気の割合(%)”を「湿度(しつど)」と言います)

これが温室効果の高い水蒸気よりも、二酸化炭素の削減をするべき1つ目の理由です。

大気中の二酸化炭素量が増えることで気温が上がり、それにより大気中に含むことができる水蒸気量も増えてしまうため

大気中(=空気中)の二酸化炭素量が増えることで(温室効果によって)気温が上がり、気温が上がることで大気中に含むことができる水蒸気量が増えてしまいます。

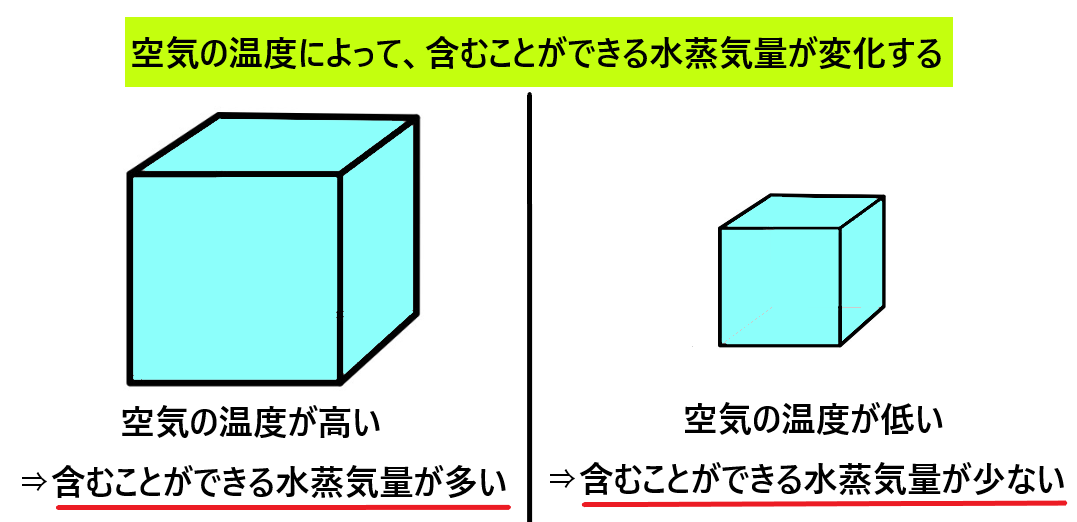

まず空気中に含むことができる水蒸気の最大量(飽和水蒸気量)は、その空気の温度によって変化します。

上図のように空気の温度が高いほど”その空気中に含むことができる水蒸気の最大量は多く”なり、反対に空気の温度が低いほど”その空気中に含むことができる水蒸気の最大量は少なく”なります。

なので空気中の二酸化炭素量が増えることで温室効果(赤外線を吸収して地上から宇宙方向へと出ていく熱を大気中に留める効果)によって気温(空気の温度)が上昇することで、空気中に含むことができる水蒸気量が増加します。

水蒸気も温室効果ガスなので、空気中に含むことができる水蒸気量が増えることで温室効果も大きくなるため、それによりさらに気温が上昇してしまいます。

空気中の水蒸気量は人間活動で直接左右されないため、(水蒸気の次に地球温暖化への影響が大きい)二酸化炭素を削減することで、”二酸化炭素量の増加⇒気温が上昇⇒空気中の水蒸気量の増加⇒さらに気温が上昇⇒二酸化炭素量の増加⇒...”のような地球温暖化の進行が抑えられます。

これが温室効果の高い水蒸気よりも、二酸化炭素の削減をするべき2つ目の理由です。

5.地球温暖化の対策

では地球温暖化の対策について以下の順番で解説していきます。

- 化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを用いることで、大気中への二酸化炭素の排出を減らす

- 植林によって木を増やすことで大気中の二酸化炭素の吸収量も増加する

化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを用いることで、大気中への二酸化炭素の排出を減らす

化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを用いることで、(化石燃料を燃やすことで発生する)大気中への二酸化炭素の排出を減らします。

再生可能エネルギーというのは”自然界に常に存在し、枯渇(こかつ)せずに繰り返し利用できるエネルギーのこと”で、太陽光・風力・水力・地熱などが再生可能エネルギーに該当します。

(化石燃料を燃やすと大気中に二酸化炭素が排出されますが、再生可能エネルギーを利用しても大気中に二酸化炭素は排出されません)

例えば一般的には上図のような発電方法がありますが、太陽光発電は”太陽光をエネルギー源として電気エネルギーに変換”し、水力発電は”水が高いところから低いところへと流れるときの水の勢いを利用して電気エネルギーに変換”しています。

火力発電は化石燃料をエネルギー源とし、地中に埋まっている化石燃料は有限なので再生可能エネルギーには含まれず、原子力発電もウランを核分裂させたときの熱をエネルギー源としており、原子力(原子を使ったエネルギー)は自然界に存在するものではないため再生可能エネルギーには含まれません。

このように化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを用いることで、大気中への二酸化炭素の排出を減らすことができるため、地球温暖化の対策になります。

植林によって木を増やすことで大気中の二酸化炭素の吸収量も増加する

植林によって木を増やすことで大気中の二酸化炭素の吸収量も増加します。

成熟した木よりも、成長期の若い木の方が光合成による大気中の二酸化炭素の吸収量が多く(木に固定される炭素量も多くなる)、二酸化炭素の吸収量と木が呼吸することによる二酸化炭素の排出量の差も大きくなります。

(木は光合成による大気中の二酸化炭素の吸収だけでなく、人間と同じように呼吸をして大気中に二酸化炭素を排出しています)

木は光合成で大気中から二酸化炭素を吸収し、幹(みき)や枝に炭素を蓄えながら成長して酸素を排出するため、炭素の貯蔵庫として機能しています。

なので上図のように成熟した木は(光合成による二酸化炭素の吸収量が減少するため)伐採して資材として利用し、植林して成長期の若い木がどんどん増えていくことで(光合成による二酸化炭素の吸収量が多いため)大気中の二酸化炭素量が減少するので地球温暖化の対策になります。

(伐採してその木を燃やすことで大気中に二酸化炭素が排出されますが、伐採しただけでは大気中に二酸化炭素は排出されません)

以上が「地球温暖化とは?仕組み・原因・対策をわかりやすく図で解説!」でした。

6.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 地球温暖化とは、”大気中(地球の大気=空気)の温室効果ガスの増加によって気温が上昇する現象のこと”。

- 温室効果ガスは、”水蒸気・二酸化炭素・メタン・フロンなどの、赤外線を吸収して温室効果(地上から宇宙方向へと出ていく熱を大気中に留める効果)をもたらす気体のこと”。

- <地球温暖化の原因>

- 化石燃料を燃やす頻度が増えたことによる二酸化炭素の増加

- 大気中の二酸化炭素を吸収する森林の減少

- <地球温暖化の対策>

- 化石燃料の代わりに再生可能エネルギーを用いることで、大気中への二酸化炭素の排出を減らす

- 植林によって木を増やすことで大気中の二酸化炭素の吸収量も増加する

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など

.svg)