このページでは油はねの原因と防止策をわかりやすく図で解説しています。

目次

1.油はねの原因とは?

結論からいってしまうと油はねの原因は、”食べ物に含まれている水分(液体)が加熱されて水蒸気(気体)に変化することで、油の膜を形成し、その油の膜が弾(はじ)けることによるもの”です。

では図を用いてわかりやすく順番に解説していきます。

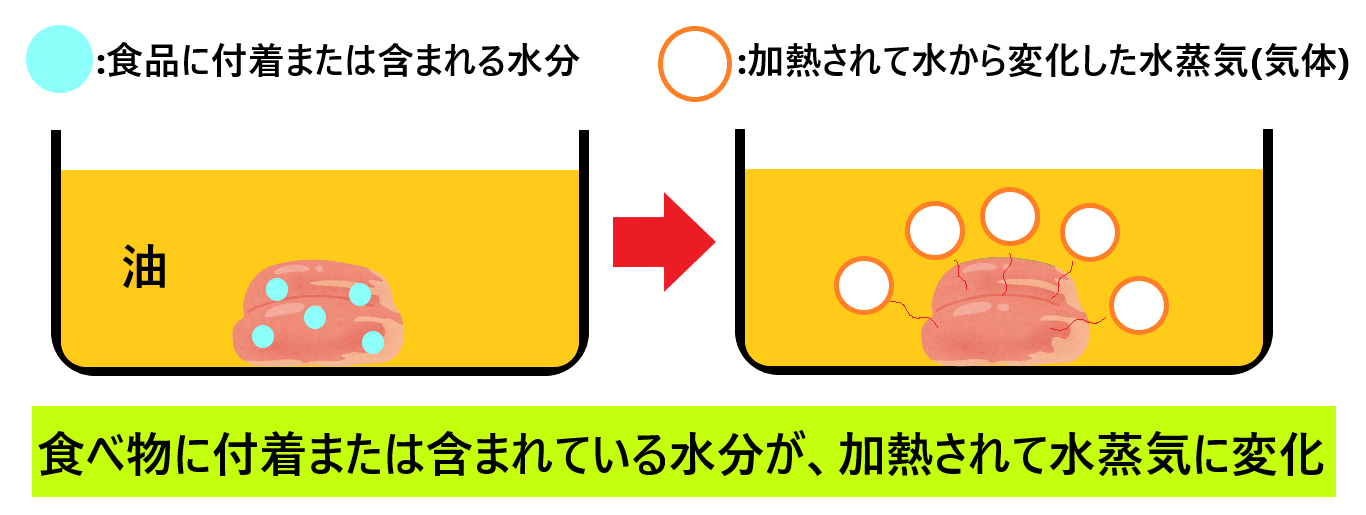

1.1 食べ物に含まれている水分が加熱され、水蒸気に変化する

加熱された油の中に食べ物を入れると、その食べ物に付着または含まれている水分(液体)が水蒸気(気体)に変化します。

(炒め物でも、フライパンなどからの熱によって加熱され、食べ物に含まれている水分が水蒸気に変化します)

揚げ物をするときの油の温度は170℃~180℃くらいが多く、水(液体)は100℃で沸騰するため、揚げ物をするときの油の中に水分があると加熱されることで水蒸気(気体)に変化します。

(油は種類にもよりますが、一般的に油の沸点は200℃以上なので、水と違って170~180℃まで加熱しても沸騰しません)

から水蒸気(気体)に状態変化.png)

そして上図のように水(液体)から水蒸気(気体)に状態変化すると、体積が約1700倍大きくなります。

1.2 水蒸気が空気中に出ようとするときに油の膜を形成する

油の中で水が水蒸気に変化すると、水蒸気は油よりも軽い(密度が小さい)ため、食べ物から抜け出た水蒸気が油の中を浮上し、空気中に出ようとするときに油の膜を形成します。

水(液体)は油よりも密度が大きいため、水(液体)のときは油の中を浮上していくことはできません。

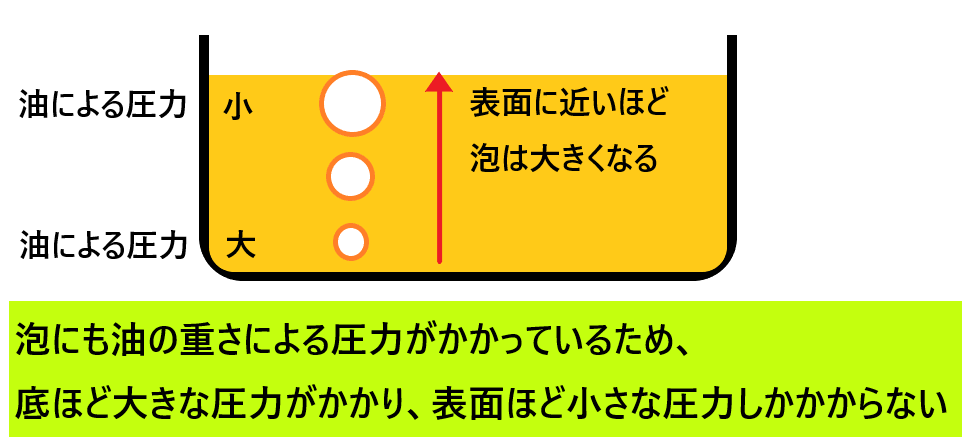

また水蒸気に変化して食べ物から抜け出るときに、水蒸気は油の中を浮上していきますが、このとき水蒸気によってできた泡は油の底にあるほど小さくなり、油の表面に近いほど大きくなります。

水蒸気の泡には油の重さによる圧力(水圧と考え方は同じ)がかかるため、油の底にある泡ほど小さくなり(油による圧力が大きい)、油の表面に近い泡ほど大きくなります(油による圧力が小さい)。

水蒸気も内側から外側へと押す力が働いていますが水蒸気の力は変わらないため、油による圧力の違いで水蒸気の泡の大きさが変化します。

1.3 油の膜が破れて弾け、周囲に油がはねる

空気中に出ようとする水蒸気によって油の膜が弾(はじ)けるときに、その勢いで周囲に油がはねます。

油の膜内に存在する水蒸気は、空気中に出ようと油の膜を内側から外側へと押すため、これにより油の膜が破れて弾け、このときに周囲に油がはねます。

泡が油の中に存在していたときも油による圧力は受けていましたが、泡が表面に出ると空気による圧力しか受けなくなるため、周囲からかかる圧力が小さくなることで水蒸気が大きくなり油の膜が弾けます。

揚げ物や炒め物などをすると、このような理由から油はねが発生します。

2.油はねの防止策について

油はねの防止策としては下記のような方法が挙げられます。

- 調理器具や食材表面の水分を拭(ふ)き取る

- 皮がしっかりしてたり、中身に空洞のある食材には切り込みを入れる

- 底の深い調理器具を用いる

- 油はね防止ネット(オイルスクリーン)を用いる

ではそれぞれについてわかりやすく図で解説していきます。

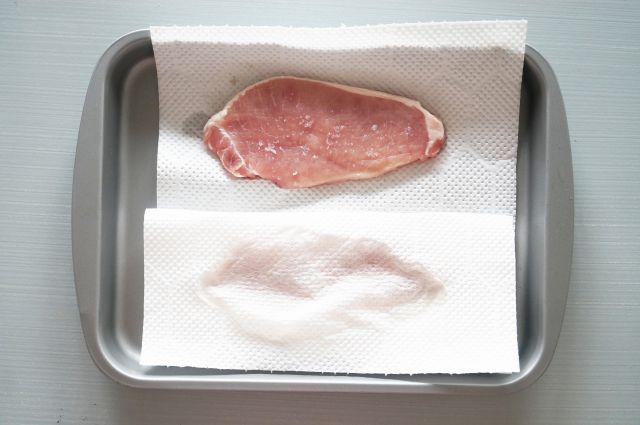

調理器具や食材表面の水分を拭き取る

フライパンなどの調理器具や食材表面の水分を拭き取ることで、油はねを抑えることができます。

油はねは主に水分などが原因で発生するため、食材の水分を完全に取ることはできませんが、キッチンペーパーなどで食材表面の水分を拭き取ることで油はねを軽減することができます。

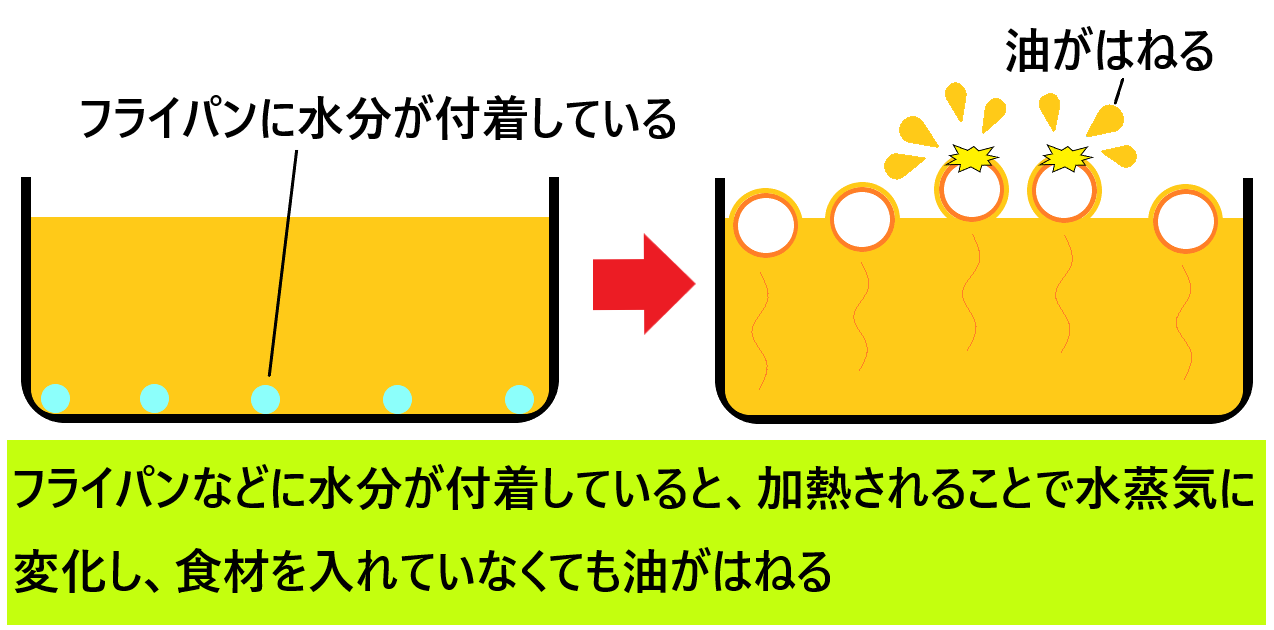

フライパンなどの調理器具に水分が付着している場合は、油の中に食材を入れていなくても水蒸気の泡が立って油はねが発生してしまうので注意が必要です。

皮がしっかりしてたり、中身に空洞のある食材には切り込みを入れる

食材の皮がしっかりしてたり、中身に空洞(空気を多く含んでいる)のある食材には切り込みを入れたり、つまようじなどで穴を開けることで水蒸気などの逃げ道を作ります。

水蒸気などの逃げ道を作ることで、食材内で水蒸気などがたまらなくなり爆発が起こらないため、油はねが発生しにくくなります。

例えばイカは皮がしっかりしているため、加熱されてイカ内部の水分が水蒸気に変化しても、逃げ道がないことから内部で水蒸気がたまってしまい、それが爆発して油はねになります。

他にもエビは尾の先の部分が空洞、オクラやシシトウも中身が空洞になっているため、空気を多く含んでおり、加熱され内部の空気が膨張することで爆発して油はねになっていまいます。

(空気は温度が上がると膨張(体積が大きくなる)します)

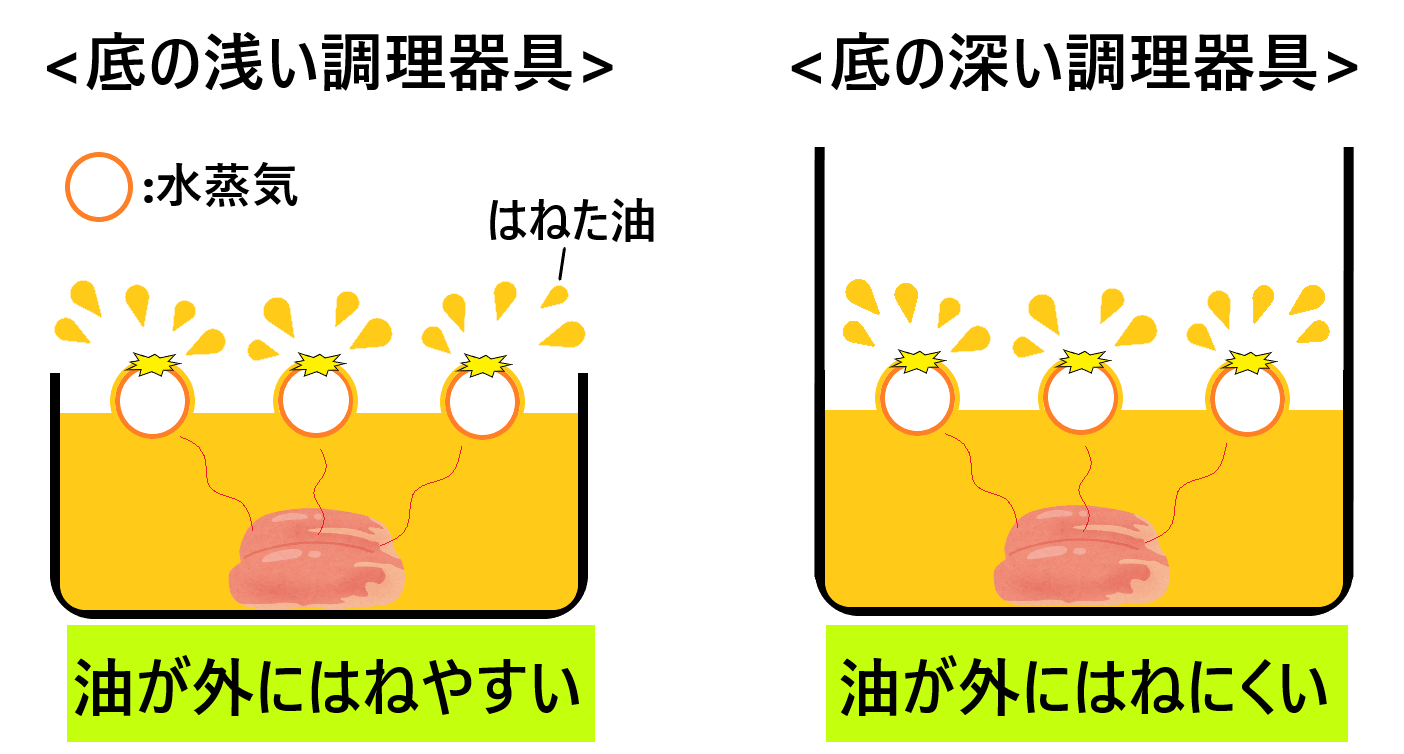

底の深い調理器具を用いる

底の深い調理器具を用いることで、調理器具の外に油がはねにくくなります。

上図のように底の浅い調理器具は、調理器具の外に油がはねていきますが、

底の深い調理器具は、調理器具の外に油がはねる可能性が少なくなります。

油はね自体を抑えることはできませんが、底の深い調理器具を用いることで、調理器具の外にはねる油を減らすことができます。

油はね防止ネット(オイルスクリーン)を用いる

油はね防止ネット(別名:オイルスクリーン)を用いることで、調理器具の外に油がはねにくくなります。

※上はフライパンに被せた油はね防止ネットの写真

油はね防止ネットは、”調理器具(フライパンや鍋など)の上に直接被せて油はねを防ぐためのもの”です。

ステンレス製の網状になっているため、水蒸気は網目から外に逃がしつつ、はねた油は調理器具の外に出させないような仕組みになっています。

(油はね防止ネットも底の深い調理器具と同様に、油はね自体を抑えることはできませんが、調理器具の外にはねる油を減らすことができます)

以上が「油はねの原因と防止策をわかりやすく図で解説!」でした。

3.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 油はねの原因は、”食べ物に含まれている水分(液体)が加熱されて水蒸気(気体)に変化することで、油の膜を形成し、その油の膜が弾けることによるもの”。

油はねの防止策として下記の4つが挙げられる。

- 調理器具や食材表面の水分を拭き取る。

- 皮がしっかりしてたり、中身に空洞のある食材には切り込みを入れる。

- 底の深い調理器具を用いる。

- 油はね防止ネット(オイルスクリーン)を用いる。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など