このページでは南極では息が白くならない理由をわかりやすく図で解説しています。

目次

1.南極では息が白くならない理由

結論からいってしまうと南極では息が白くならない理由は、”空気中に浮遊しているチリ(ホコリや砂などの微小な粒子)が非常に少ない(空気がキレイ)ことで、空気中に含むことができなくなった水蒸気(気体)が粒状の水(液体)になることができないから”です。

では南極では息が白くならない理由を以下の順番で詳しく解説していきます。

- 1.1 白い息は、空気中のチリに水蒸気(気体)が付着してできた粒状の水(液体)の集まり

- 1.2 南極では空気中のチリが非常に少ないため、水蒸気から粒状の水(集まると白い息)にならない

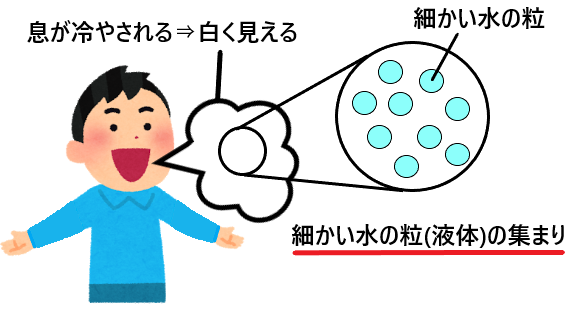

1.1 白い息は、空気中のチリに水蒸気(気体)が付着してできた粒状の水(液体)の集まり

白い息というのは、水蒸気(無色透明な気体で、目視できない)ではなく、”小さい粒状の水(液体)が集まったもの”です。

まず口から吐かれた息(水蒸気を多く含む暖かい空気)が、外の周囲の空気に冷やされることで、その息(空気)の中に含むことができる水蒸気の量が少なくなります。

これによりあらかじめ息(空気)に含まれていた水蒸気が、その息の中から追い出され、その追い出された水蒸気が空気中に浮遊しているチリに集まることで小さい粒状の水(液体)として現れます。

この小さい粒状の水(液体)の集まりが白い息で、湯気や雲ができるのと原理的には同じです(下の関連記事でより詳しく原理を解説しています)。

1.2 南極では空気中のチリが非常に少ないため、水蒸気から粒状の水(集まると白い息)にならない

南極では空気中を浮遊しているチリが非常に少ない(空気がキレイ)ため、息の中に含むことができなくなった水蒸気(気体)が粒状の水(液体)として現れることができません。

上図のように吐いた息が冷やされ、その息の中に含むことができなくなった水蒸気はチリがないため集まれず、粒状の水(集まると白い息)になることができないため、南極では息が白くならない、ということです。

(空気中に含むことができなくなった水蒸気は、空気に溶け込まずに水蒸気のまま存在します)

南極では空気中を浮遊しているチリが非常に少ないのは、南極には人間がほとんどいないことや、生息する植物もほんの少ししかいないこと、他にも地面が氷に覆われていることなどが関係しています。

人間がほとんどいないことで人間活動によって発生するもの(排気ガスなど)や、植物もほんの少ししか生息していないことで花粉も少なくなり、地面が氷に覆われていることで空気中に砂が舞うこともないため、南極では空気中を浮遊しているチリが非常に少ないです。

以上が「南極では息が白くならない理由をわかりやすく図で解説!」でした。

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- 南極では息が白くならない理由は、”空気中に浮遊しているチリ(ホコリや砂などの微小な粒子)が非常に少ない(空気がキレイ)ことで、空気中に含むことができなくなった水蒸気(気体)が粒状の水(液体)(集まると白い息)になることができないから”。

- 白い息は、水蒸気(気体)ではなく、”小さい粒状の水(液体)の集まり”。

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など

.svg)