このページではハイドロプレーニング現象とは?。またハイドロプレーニング現象が発生する原因と対策を簡単に解説しています。

目次

1.ハイドロプレーニング現象とは?

結論から言ってしまうとハイドロプレーニング現象とは、

タイヤと路面の間に水が入り込むことによって車が水の上を滑ってしまう現象のことです。

ハイドロ(hydro)とは「水の」というような意味で、

プレーニング(planing)は「滑走する、滑る」というような意味を持っています。

だからハイドロプレーニング現象は、”水の上を滑る現象”になります。

水の上を滑る現象のことなので、雨が降ったあとなど路面が濡れているときに起こります。

この現象が発生してしまうとハンドルやブレーキなどの操作が効かなくなるので、

発生してしまうとどうすることもできません。

(なぜハンドルやブレーキ操作が効かなくなるのかは次の章で解説します)

路面に深い水たまりがない場合でもハイドロプレーニング現象は起こるときがあるので、

路面が濡れているときはいつも以上に注意して運転してください。

またハイドロプレーニング現象は車だけに使われる言葉だと思っている人も多いですが、

実際には車以外でも飛行機など様々な乗り物で使用されている言葉です。

次の章でハイドロプレーニング現象の仕組みを簡単に解説していきますね。

2.ハイドロプレーニング現象の原理とは?

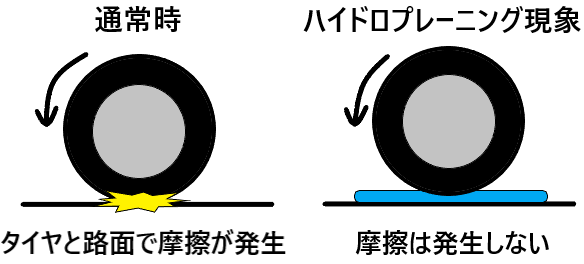

まず車が曲がったり、ブレーキで止まったり、走行することができるのは、

タイヤと路面がこすれ合うことで摩擦力が発生しているからです。

ハイドロプレーニング現象によって、車のハンドルやブレーキ操作が効かなくなるのはこのためです。

ハンドルやブレーキは操作することでタイヤと連動しているので、

ハンドルを回せばタイヤが動き向きを変え、ブレーキを踏めばタイヤの回転が止まります。

これによって車の進行方向を変更したり、車を止めることができるわけです。

ですがこの操作が有効なのはあくまでもタイヤと路面で摩擦力が発生する場合で、

ハイドロプレーニング現象のような摩擦力が発生しない状況では効果がなくなります。

(タイヤと路面の間に水が膜を張るので、摩擦力が発生しなくなる)

だからハイドロプレーニング現象のときは、ハンドルやブレーキ操作が効かなくなるんですね。

3.ハイドロプレーニング現象が発生する原因と対策について

ハイドロプレーニング現象が濡れている路面で発生しやすいということは、

これまでの解説である程度は理解していただけたかと思います。

路面が濡れている状況でこの現象が発生しやすいのは確かにそうなんですが、

他にも車(タイヤ)の状態や周囲の環境によっても発生のしやすさは大きく変化します。

主にハイドロプレーニング現象の原因となりやすいのは以下の通りです。

- タイヤの溝が基準よりも減っているとき

- 車の速度が速いとき

- 深い水たまりの上を走行するとき

- タイヤの空気圧が適正値よりも少ないとき

では上記のハイドロプレーニング現象が発生する原因と、その対策についてそれぞれ解説していきますね。

3.1 タイヤの溝の深さを確認すること

ハイドロプレ―ニング現象が起こってしまう原因として、

タイヤの溝(みぞ)が減り過ぎることにより溝の深さが足りないということが挙げられます。

なぜタイヤに溝がついているのかをご存知でしょうか。

タイヤに溝がついているのはタイヤと路面の間に存在する水を、

タイヤと路面の間から外にかき出すためです。

タイヤの溝がハイドロプレーニング現象を起こさないように排水機能を担っています。

車はタイヤと路面で起きる摩擦力によって、進行方向を変えたり、止まったりしています。

タイヤと路面で摩擦力が発生しているということは、

タイヤの表面が路面とぶつかり少しずつ削れていくということです。

タイヤの表面が削れていくので少しずつ溝も浅くなっていき、

ハイドロプレーニング現象を起こす原因になっていくんですね。

ですので溝の深さが足りないことに関しての対策としては、

定期的にタイヤの溝が減り過ぎていないかを確認することです。

3.2 車の速度を落とすこと

ハイドロプレーニング現象が発生する最も大きな原因として、

車のスピードを上げて濡れている路面を運転することが挙げられます。

ハイドロプレーニング現象は高速道路で起きやすいとされていて、

このことから車の走行速度とこの現象は大きく関係しているということが分かります。

高速道路では雨が降ると最高速度80km/hに規制されますが、

これはハイドロプレーニング現象が80km/h以上で起きやすいとされているからです。

車のスピードを上げるということはタイヤの回転速度を速くするのと同じで、

タイヤの回転速度が速くなればタイヤと路面の接地時間が短くなります。

タイヤと路面が接している時間が短くなるので、水がうまくかき出されなくなります。

それによりタイヤと路面の間に水が残ってしまい、

水の膜を張るのでハイドロプレーニング現象が起きやすくなります。

なのでこのことについての対策は簡単になりますが、

路面が濡れているときは車のスピードをあまり上げないことを意識しましょう。

3.3 深い水たまりを避けること

ハイドロプレーニング現象は深い水たまりほど起きやすいです。

浅い水たまりであればタイヤの溝で水をかき出すことができますが、

深い水たまりであればタイヤの排水能力を水の量が超えてしまいます。

たとえ浅い水たまりであったとしてもタイヤがすり減っていて溝がほとんどなかったり、

車のスピードを上げていればそこまで深くなくてもこの現象が起こる可能性があります。

なので対策としてはそもそもの原因である深い水たまりを避けることや、

車が深い水たまりに入るときは車の速度を落としてから入るようにしましょう。

3.4 タイヤの空気圧を適正値以上にしておくこと

タイヤの空気圧が低い状態で走ることで、ハイドロプレーニング現象は発生しやすくなります。

タイヤの中には空気が入っていて、タイヤの中の空気の量で空気圧も変わります。

空気の量が少なければ空気圧は小さくなるのでタイヤはへなへなになり、

空気の量が多ければ空気圧は高くなるのでタイヤがパンパンになります。

空気圧が低くタイヤがへなへなの状態で運転すると、

車の重さによってタイヤが通常よりもつぶされてしまいます。

タイヤがつぶされてしまえば当然ですが溝の深さがあったとしても、

その溝ごと車の重さでぺちゃんこになります。

>これにより溝もつぶれるので、タイヤと路面の水をうまくかき出せなくなるんですね。

ですので対策としてはタイヤの空気圧を適正値以上にすることです。

適正値以上の目安としては、”適正値よりも10%~20%程度高くするのが良い”とされています。

どちらにせよタイヤの中に入っている空気は時間が経てば自然と抜けていくので、

タイヤの空気圧は低いより少し高めに設定しておいた方が良いでしょう。

関連:

以上が「ハイドロプレーニング現象とは?発生する原因と対策を簡単に解説!」でした。

4.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

- ハイドロプレーニング現象とは、タイヤと路面の間に水が入り込むことによって車が水の上を滑ってしまう現象のこと。

<ハイドロプレーニング現象の原因と対策>

- タイヤの溝が浅いのが原因 ⇒ 定期的に溝の深さを確認すること

- 速度を上げることが原因 ⇒ 路面が濡れているときは速度を上げないこと

- 深い水たまりが原因 ⇒ 速度を落とすか、深い水たまりを避けること

- タイヤの空気圧が低いのが原因 ⇒ タイヤの空気圧を適正値以上にすること

関連ページ

<覚えておきたい知識>

鉄火巻きの具材は?、クリスマス・イヴはいつ?など

哀悼、重複、出生、集荷など

(写真あり)カラーボックス、ACアダプターなど

(写真あり)メンマ、かんぴょう、マシュマロなど

(地図あり)軍艦島、淡路島、屋久島など

<豆知識>

(写真あり)カレーの容器、視力検査の器具など

<名前は知っているけどわからないもの>

(写真あり)アヒージョ、マリトッツォなど

(写真あり)磯(いそ)、沿道、郊外など

(写真あり)うなじ、くるぶし、土踏まずなど

<よく使う言葉>

慣習、準拠、言わずもがな、明文化など

慣習的、致命的、便宜的、作為的など

互換性、慢性、普遍性、必然性など

蛙化、明文化、マンネリ化、擬人化など