さてもともと西暦というのは西洋で主に使用されていた暦になりますが、

いま現在では日本を含めて世界中で多く使用されているとてもメジャーな暦です。

そして和暦よりも西暦の方が数を通して使用することができるので便利です。

そんな日常的に使用している暦である西暦ですが、

実際に西暦がいつから使用され始めたのかを理解している人は少ないです。

そこでこのページでは、

いつから西暦は使われるようになったのかを簡単に解説します。

どうぞご覧ください。

スポンサーリンク

目次

1.いつから西暦は使われるようになったのか?

では西暦がいつから使われるようになったのかを解説していきます。

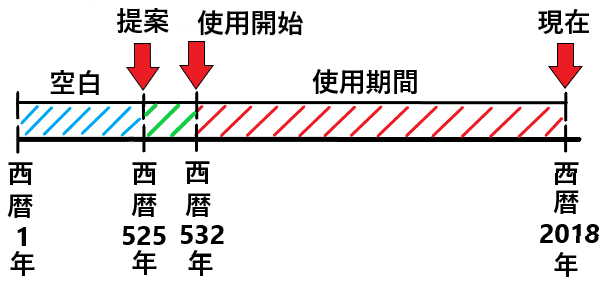

結論から言ってしまうと、実際に西暦が使われ始めたのは西暦532年(6世紀)からになります。

西暦という暦はイエス・キリストが生まれたとされる年を紀元(最初の年)としているので、

最初の年である西暦1年というのはキリストの誕生した年を意味しています。

いま現在は西暦2018年ですので、約1500年前から西暦が使われるようになりました。

中には「西暦は1年から始まっているから2018年前から使われ始めたんでしょ?」と、

誤解してしまっている人も多いので注意しましょう。

また西暦はローマのディオニシウス・エクシグウスという人によって定められましたが、

ディオニシウスによって西暦が提案されたのが西暦525年です。

そして実際に西暦が使用開始されたのが”西暦532年”になります。

なので西暦1年〜西暦524年は西暦という暦が存在しなかった空白の期間になるわけです。

ディオニシウスが西暦という暦を考えるまでは、

そのときの皇帝が変わるたびに年号も一緒に変化していました。

しかし皇帝が変わるたびに再び新しい年号の1年から始まることになるので、

年数を計算するときにいろいろと面倒になるため西暦が提案され使われるようになりました。

日本でも同じように天皇が変わるたびに年号(平成・昭和など)が変わっていきますが、

実際に計算するとなると西暦で数えた方がずっと便利ですよね。

ちなみに西暦は532年に使用は開始されましたが、すぐに世界中に広まったわけではありません。

西暦という暦が西ヨーロッパで使用され始めたのが10世紀ごろからで、

そのあと世界中で西暦が使われるようになったのは18世紀に入ってからになります。

そして日本で西暦が使われるようになったのは、19世紀に入ってからです。

いまでこそ西暦といえばどのような暦なのかを知っている人も多いですが、

実際に西暦が作られてから広く普及するまでにこんなに時間がかかっていたんですね。

以上が「いつから西暦は使われるようになったのか?」でした。

スポンサーリンク

2.まとめ

これまで説明したことをまとめますと、

・実際に西暦が使われ始めたのは、西暦532年から(西暦525年に提案された)。

・世界中に広く普及したのが18世紀からで、日本では19世紀になってから使われ始めた。

ツイート

こちらもお勧め!